INDEX

- English

- 日本語

お湯で温めるだけで食べられるレトルトカレー(1968年当時)、ご飯とレトルトカレー(調理例) - English

- 日本語

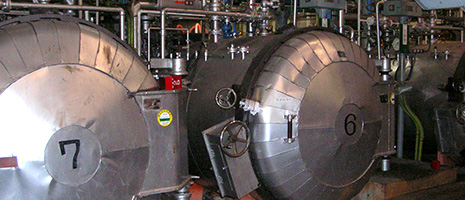

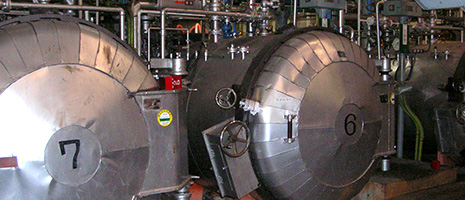

食品を殺菌するために世界で初めて作られた「レトルト釜」

レトルトカレーのアレンジ料理(調理例)

June 2020

調理いらず「レトルト食品」

レトルト食品と言われているものは、1960年代にアメリカで軍用携帯食として研究されていたものが元とされている。しかしながら、その研究の確たる情報が一切ない中、独自に技術開発を行い、調理済みの食品をレトルト食品として世界で初めて商品化に成功して消費者への販売を開始したのは、日本企業である。

日本のスーパーマーケットやコンビニエンスストアーには、彩り豊かで様々なパッケージの「レトルト食品」が数多く並んでいる。その種類は年々増え続け、近年は100社を超える企業が500種以上のレトルト食品を販売している。

レトルト食品とは、プラスチックフィルム若しくは金属はく又はこれらを多層に合わせたものなどを袋状にしたパウチや容器に食品を詰め、密閉した後「レトルト」と呼ばれる釜で加圧加熱殺菌したものである。

パウチごと沸騰した湯に入れて3分、あるいは容器ごと電子レンジに入れて2分など、温めるだけですぐに食べられる手軽さから、ふっくら炊かれた白米やカレー、シチュー、ハンバーグなどのレトルト食品が、日本では日常的に親しまれている。

1964年、アメリカのパッケージ専門誌に、軍用の携帯食としてソーセージを真空パックにしたものが紹介されており、これにヒントを得て1968年、大塚食品株式会社が、世界で初めて市販用レトルトカレーの「ボンカレー」を開発し、発売を始めた。同社の製品部・神谷仁美さんによると、その開発には、製薬会社として創業した大塚グループの技術が活かされたという。

「カレーは、当時から日本で人気の高い“国民食”でした。そこで、当時の開発担当者は、お湯で温めるだけで食べられる1人前のカレーの開発を思いつきました。さらに製品化するためには、常温で長期保存が可能、保存料を使用しない、加えておいしくて具のバラツキがない、という条件の下、試行錯誤を繰り返しました。そこで点滴を滅菌する技術を応用し、食品を加圧加熱殺菌するレトルト釜を独自に完成させました」

試行段階では、この方法だと、カレーのジャガイモなどの具材が形崩れしたり、スパイスの香りが損なわれてしまったため、具材の切り方、圧力や温度の調整を繰り返し、レシピを徐々に完成させたという。

発売翌年には、パウチの素材をポリエチレン、アルミ、ポリエステルの三層構造に改良し、常温保存で2年の賞味期限を実現した。当初は「3分で美味しいカレーが食べられるはずがない」、「防腐剤が入っているのでは」といった反応もあり、売り上げが伸び悩んだ。しかし、次第に評判が高まっていき、1973年には国内で年間販売数量1億食を達成するほどの人気となった。

その後、多くの企業が参入し、カレーだけではなく、ハッシュド・ビーフやパスタソースなど、多種多様な様々なレトルト食品が登場した。

そして、一流ホテルや名だたる料亭が自慢の料理を、そのブランド名を冠して高級なレトルト食品として販売するようになった。カレー、スープ、シチューなどの高級ブランドのレトルト食品は決して手頃な価格ではないが、日本人が選ぶ贈答品の一つのカテゴリーとなっている。

また、最近では、その保存性の良さからネット上でも販売され、日本の豊かな食文化を享受できるツールとなっており、コロナ感染症対策で家にいることが多くなった昨今の食生活にも彩りを添えている。

一方、地震や大雨などの自然災害が多い日本では、非常食という点でも、レトルト食品は欠かせない存在となっている。備蓄されていたレトルト食品が、避難所で被災者に提供されることは多い。

「保存料を使わず、常温で長期保存ができるレトルト食品は、災害時の非常食としても優れています。肉や野菜などの具が入っていますし、熱源が使えない場合は温めなくても食べることもできます」と神谷さんは話す。

レトルト食品は、平常時、非常時に関わらず、日本人の食生活の一部として定着している。