児童虐待かも?と思ったら「189」(いちはやく)こどもたちの未来を守るために

「あの子、大丈夫かな…」。あなたの周囲に、虐待が疑われるようなこどもはいませんか。児童虐待のほとんどは、家庭という密室の中で起こっており、時には「しつけ」と称して、暴力が振るわれることも…。こどもや保護者の様子に「何か変だ」と思ったら、児童相談所虐待対応ダイヤル「189」(いちはやく)に電話してください。こどもを守るためには、周囲の人たちが虐待にいち早く気づき、救いの手を差し延べる必要があります。

1児童虐待とは?

児童相談所の相談対応件数は年々増加しており、令和4年度(2022年度)の速報値は21万件を超えています。また、保護者が「しつけ」と称して暴力、虐待を行い、死亡に至るといった重篤な結果につながるものもあります。

虐待の種類は、こどもを殴る・蹴るなど体に暴行を加える「身体的虐待」、性的行為を強要する「性的虐待」、こどもの保護を怠ったり養育を放棄したりする「ネグレクト」、言葉や態度などでこどもの心を傷つける「心理的虐待」の4タイプに分類されますが、いくつかのタイプの虐待が複合して起こることが多いと言われます。

こうした虐待は、こどもの体と心を深く傷つけ、体の成長や脳の発達に影響を及ぼしたり、心の傷(トラウマ)が残ったりすることがあります(コラム1参照)。

児童虐待の種類

身体的虐待

- 殴る、蹴る、叩く

- 投げ落とす、激しく揺さぶる

- やけどを負わせる

- 溺れさせる、首を絞める

- 縄などにより一室に拘束する など

性的虐待

- 性器などをさわろうとする

- こどもに性的行為を求める

- 性的行為を見せる

- 性的な写真の被写体にする など

ネグレクト

- 病院につれていかない

- 食事を与えない

- 置き去りにする

- ひどく不潔にする

- 自動車の中に放置する など

心理的虐待

- 「生まれてこなければよかった」など、言葉の暴力

- きょうだい間の差別

- 無視する

- こどもの目の前で家族に対して暴力をふるう(面前DV) など

2周囲の人が児童虐待に気づくには?

虐待を受けているこどもだけでなく、虐待をしている保護者にも特徴的な行動や状況(サイン)が現れます。

例えば、次のような特徴が見られ、一つだけでなく、複数の項目に該当したり、頻繁に見られたりする場合には虐待が疑われます。

児童虐待のサイン

こどもに見られるサイン

- 説明できない不自然なアザや火傷のあとがある

- 衣服や身体がいつも汚れている

- 急にやせた

- 表情が乏しい

- 落ち着きがなく、乱暴

- 家に帰りたがらない

- 夜遅くまでひとりで遊んでいる

- 親を避けている

- 親がいなくなると急に表情が晴れやかになる

- 拒食、過食、むさぼるように食べるなどの異常な食行動 など

保護者に見られるサイン

- 家の中や外が散らかっていて、不衛生

- 近隣からの苦情や悪い噂が多い

- 近所との交流がなく孤立している

- こどもの健康や安全を考えない

- こどもを置いて外出している

- 人前でこどもを厳しく叱る・叩く など

3児童虐待かも?と思ったら

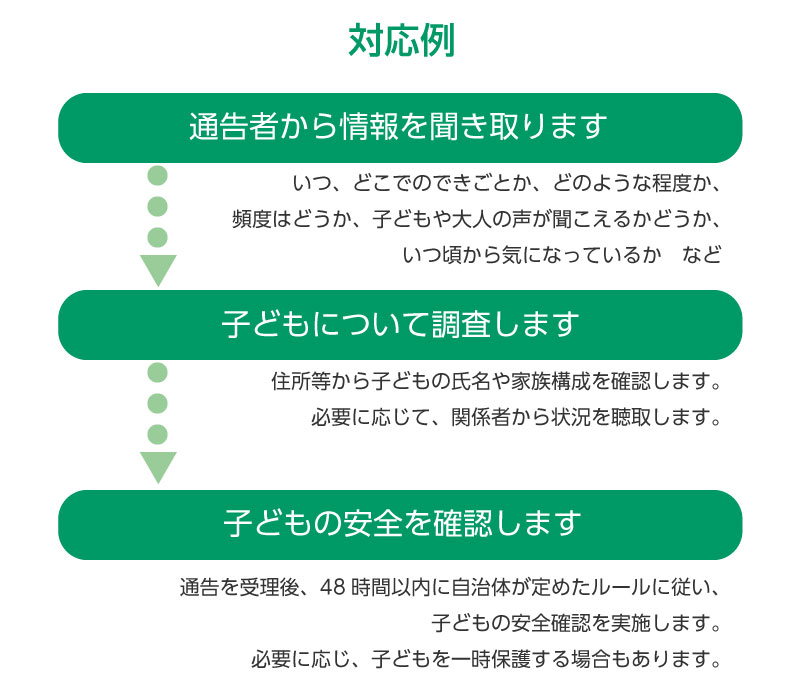

もし「児童虐待かも?」と思ったら、児童相談所虐待対応ダイヤル「189」(いちはやく)にお電話ください。発信した電話の市内局番等から(携帯電話等からの発信はコールセンターを通じて)当該地域を特定し、管轄の児童相談所に電話を転送します。

「189」(いちはやく)は

- 匿名でお電話できます

- 電話した人の個人情報や電話の内容に関する秘密は守られます

- 虐待の連絡だけでなく、自分の育児の悩みも相談できます

※一部のIP電話からはつながりません。

全国児童相談所一覧で、所在地と電話番号の確認ができます。お住まいの地域の児童相談所にご連絡ください。

虐待されている確信がなくても連絡してください

電話をする際は、「もし違ったらどうしよう」「児童虐待かもしれないけど、確信が持てない・・・」とためらってしまうかもしれません。しかし、連絡するかたが虐待かどうかを判断する必要はありません。連絡がなければ、もし虐待があった場合、こどもはその被害を受け続けます。早期発見できれば、問題が大きくなる前に解決できます。児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。虐待のサインを少しでも感じたら、ためらわず連絡してください。

コラム1

体罰等によらない子育てのために

「しつけ」と称してこどもへの体罰が行われることがあります。例えば、こどもが思ったとおりに行動せず、イライラして「しつけのためだから仕方ない」とか、「痛みを伴ったほうが理解する」と、大人によって次のようなことが行われてはいないでしょうか。

- 言葉で3回注意したが言うことを聞かないので、頬を叩いた

- いたずらをしたので、長時間正座をさせた

- 友達を殴ってケガをさせたので、同じようにこどもを殴った

- 他人のものを取ったので、お尻を叩いた

- 宿題をしなかったので、夕ご飯を与えなかった

- 掃除をしないので、雑巾を顔に押しつけた

しつけは、こどもの人格や才能などを伸ばし、社会において自律した生活を送れるようにこどもをサポートして社会性を育む行為ですが、身体に何らかの苦痛を引き起こしたり、不快感を意図的にもたらしたりする行為(罰)は、どんなに軽いものであっても体罰に該当し、こどもの心身の発達に悪影響を及ぼす可能性があります。また、法律(児童虐待の防止等に関する法律等)においても、体罰は禁止されています。

こども家庭庁のウェブサイトで、体罰等によらない子育てのポイントが紹介されていますので、ご覧ください。

リーフレット「体罰等によらない子育てのために」

画像:こども家庭庁

コラム2

みんなで育児を支える社会を目指して

核家族化や共働き世帯の増加など家族構成の変化、少子高齢化に伴う地域のつながりの希薄化などにより、家庭での子育てが難しくなっています。

周囲の家族や地域の方々、NPOや保育などの子育ての支援者の方々、保健・医療・福祉・教育現場などで子育て中の保護者に接するかたは、子育て中の保護者が孤立しないようにサポートをし、悩みを保護者だけで抱え込まないように支援していくことが大切です。

子育てをがんばることは、気力・体力を使い、とても大変です。

子育てに悩んだときは、ひとりで抱え込まないで、少しでも困ったことがあれば、まずはお住まいの市区町村の子育て相談窓口や保健センターに相談しましょう。

そして、社会全体でこどもを守り、親を支えるために一人ひとりが意識を変え、何ができるか考えましょう。

(取材協力 厚生労働省 文責 政府広報オンライン)