かさねの色目の一つである「紅梅匂」

「紅の匂」

October 2020

自然の移ろいを表す「かさねの色目」

平安時代の宮中における女性の着物は、移ろう季節の色を取り入れた配色パターンを踏まえて、重ね着されていた。

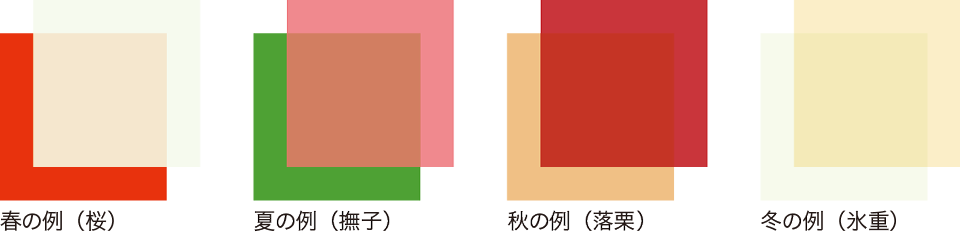

春の訪れを告げる紅梅は、濃い赤色のつぼみから、花が開くにつれて次第に淡いピンク色へと色が移り変わっていく。平安時代(8世紀末~12世紀末)、日本の宮中では、女性や男性が重ね着する着物の色の取り合わせが、このような自然界の色の移り変わりを取り入れ、一種の決め事として定着した。これが衣装の「配色マニュアル」である「かさねの色目」と称されるもので、100種類を超える配色パターンがある。平安時代の宮廷貴族は、かさねの色目を基本にして、季節や場所柄にふさわしく優雅に衣装を着こなすことが、欠かせない教養の一つとされた。

特に、宮中女性の装束(儀式等の重要な場で用いられる衣装)とされる「五衣・唐衣・裳」(いつつぎぬ・からぎぬ・も)、いわゆる十二単(じゅうにひとえ)に、かさねの色目に従った色遣いを顕著に見ることができる。肌着にあたる単衣(ひとえ)の上に、5枚5色の五衣(いつつぎぬ)を身に着けるもので、襟や袖口、裾からそれぞれの衣がわずかに見えるようになっている。もともとは12枚以上重ねることもあったが、平安時代末期には5枚に定まった。女性たちはその配色の優美さと季節に即した美しさを競い合ったと言われる。

国際文化理容美容専門学校校長の荘司礼子さんは紅梅を例に、次のように話す。

「時間とともに変化する紅梅の花の色を表した配色(かさねの色目)は、“紅梅匂”(こうばいのにおい)と名付けられています。“におい”とは、グラデーションを意味します。五衣の配色が、赤からだんだんと淡くなるようにピンク色の衣を重ねます。早春のお祝いの場にふさわしい配色です」

荘司さんによれば、微妙な濃淡のグラデーションは、紅花などの自然の色素を用いて染められたという。

また、白い表地に濃い色の裏地を重ねて仕立て、裏地の色をかすかに透かして見せることもあった。たとえば白い表地と赤い裏地を重ねたものは、赤が薄くなり、桜の花色を表す。

「平安貴族は、四季折々の自然の移ろいを愛(め)でる暮らしの中で、かさねの色目を考案しました。例えば“赤”といっても濃淡などの違いにより、多くの種類があります。季節が刻々と微妙に変化する日本だからこそ生まれた、様々な色の美しさを楽しむ文化と言えるでしょう」と荘司さんは話す。