INDEX

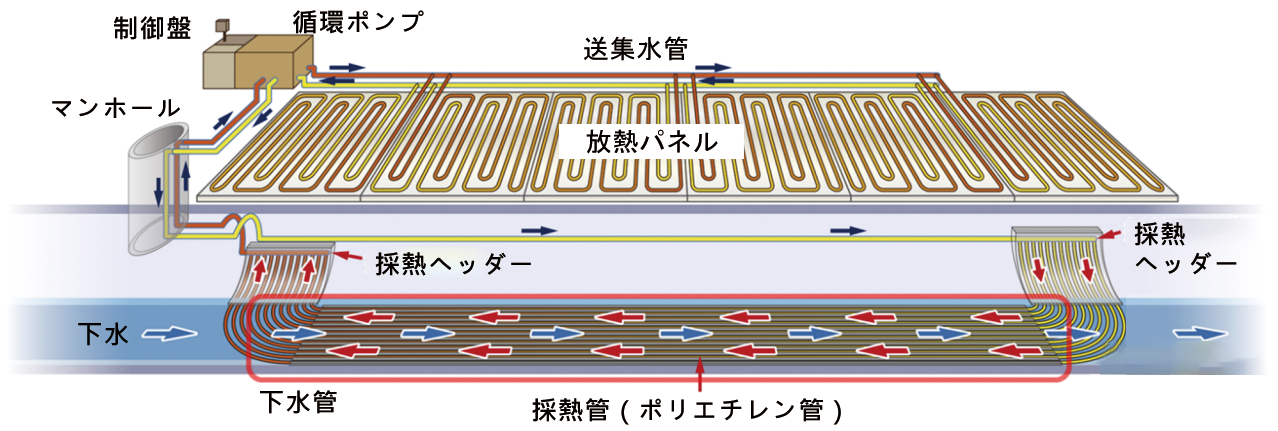

実証実験のために、新潟県新潟市の車道に設置された下水熱融雪システムの放熱パネル

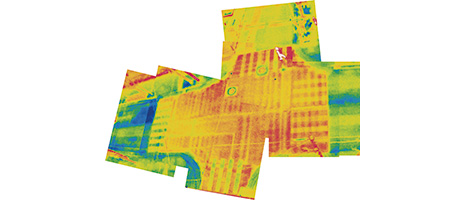

下水管を流れる下水の水面下に設置された採熱管(黒色の線状の部分)

January 2022

下水の熱で車道の雪を溶かす

下水管を流れる下水の熱を効率的に利用して、省エネルギー、低コストで車道の雪を解かす技術開発が進んでいる。

冬に多くの雪が降る北海道、本州の日本海沿岸、また山間部などにおいて、道路の除雪は物流や住民の安全な交通の確保といった点で重要な作業だ。しかし、その手間やコストは地域にとって大きな負担である。従来は除雪のため車道の下にヒーター等を埋め込み、電気や石油・ガス等を燃料として得られた熱を用いて雪を解かす仕組みを導入していることが多いが、その費用は大きく、環境負荷も高い。

この問題に、国土交通省国土技術政策総合研究所(国総研)から委託を受けた、積水化学工業株式会社、興和株式会社、そして、新潟県新潟市で構成される共同研究体が、下水管を流れる下水の熱(下水熱)を利用した車道の融雪技術の実証に取り組んだ。

「下水管を流れる下水の温度は、外気温と同じように季節によって変動しますが、一般的に外気温と比べると変動の幅が小さいという特性があります。そのため下水の温度は、外気温と比べる夏は低く、冬は高くなります。この下水の温度の特徴を活かして、下水熱をエネルギーとして利用することができます」と国土交通省国土技術政策総合研究所(以下、国総研)の下水道研究室主任研究官の松浦達郎さんは話す。「家庭や工場から排出された汚水などの下水は、特に都市部では安定的に、大量に存在しています。その下水熱を有効利用する方法の一つとして、車道の融雪システムの開発が進められたのです」

この下水熱融雪システムは、下水管の中に「採熱管」と呼ばれる管を通し、この中を流れる循環液(不凍液)を下水熱で温め、車道の路面下に設置された「放熱パネル」に導くことで路面を温めて雪を融かす。

今回の技術開発のポイントは、材料や技術の改良によって、これまで主流だったヒーターやボイラーを利用した融雪システムよりも省エネルギー、低コストで車道融雪を可能にした点だ。例えば、採熱管には熱伝導性能の高い素材を採用した。また、循環液用のポンプを小型化し、運転コストや電力消費量の節減を実現した。これは、放熱パネルを設置する路面の舗装材料の砂や石の種類・配合を工夫することによって、相乗的に熱伝導率を高められるという。

新潟市中心部の車道(200平方メートル)で行われた実証実験の結果、この新システムは、現在主流のヒーターやボイラーを利用した融雪システムに比べ、消費エネルギーを90パーセント以上低減する結果が出た。さらに年間総費用も、ヒーター方式より約14パーセント、ボイラー式より約5パーセント削減される。

「新たなシステムは、実は、従来方式に比べ設置コストは高いのですが、運用費はポンプを動かす電気代だけなので、ランニングコストは圧倒的に安くなります。さらに、ヒーターやボイラーも使わないので、二酸化炭素の排出も大幅に抑えた、環境に優しいシステムとなっています」と松浦さんは話す。

「国総研としては今後、他の地域への利用拡大に向けての取組にも力を入れていきます。」と松浦さんは話す。

このシステムの成功は、雪国都市部の下水が、エネルギー源として安定的かつ低いランニングコストで融雪に利用できることを実証したものであり、二酸化炭素の排出も大幅に抑えられることから、今後の国内外での本格的な普及が期待される。

注記:この下水熱融雪システムは、下水道関連事業において、革新的な技術を開発・普及させるために、国土交通省が進める「下水道革新的技術実証事業(B-DASHプロジェクト)」の一環として行われた。この事業は、国が主体となって技術的検証を行い、その成果に基づいて技術導入ガイドラインを作成し、海外を含めた技術の普及展開を目指している。