あなたは大丈夫? 冬の製品事故

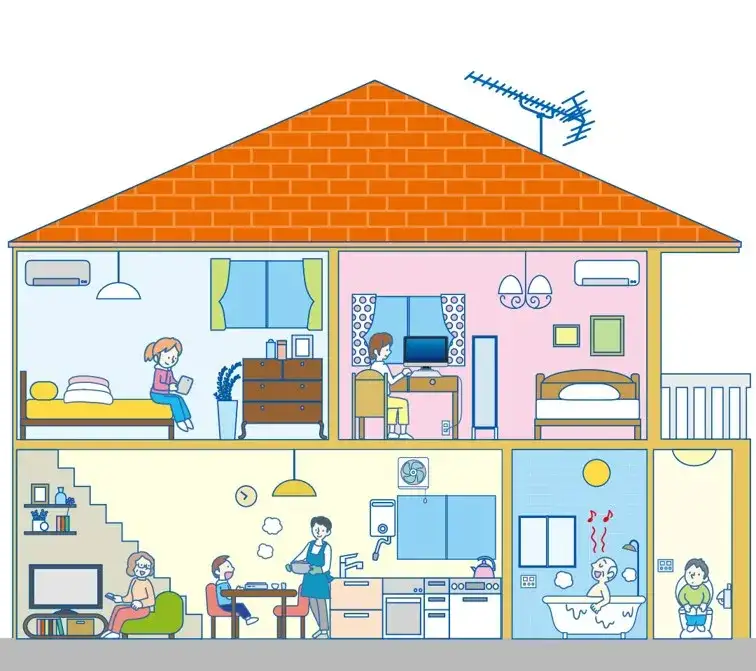

冬は、電気やガス、石油などを使った暖房器具の使用頻度が増える季節。身近な製品の中には、「製品事故」という危険も潜んでいます。使用方法を誤ると思わぬ事故につながることがあります。家庭の中ではどんな製品事故が発生しているのでしょうか。キッチン、リビング、お風呂・トイレ、寝室など、家庭の部屋ごとに注意すべき製品事故を紹介します。

1キッチンでの製品事故

ガス器具を使うときは換気を忘れずに

寒い季節は鍋料理をする機会が多くなりますが、そのときに使うカセットこんろでの事故も発生しています。また、洗い物をするときにお湯を使うことが多くなりますが、ガス瞬間湯沸器の事故も発生しているので注意が必要です。冬に気をつけたい台所での主な製品事故とその注意点を紹介します。

(1)カセットこんろ

◆こんな事故が発生!

- カセットボンベが正しく装着されていないままカセットこんろを使用したため、ガスが漏れてカセットこんろから発火

NITE「カセットこんろ「カセットこんろのガス漏れ」」 - カセットこんろで五徳を収納(裏返し)したまま使用。カセットこんろとフライパンが接触状態で加熱され、カセットこんろ全体が過熱してカセットボンベが破裂

- ガスこんろのグリル排気口にカセットこんろを置いたままグリルを使用したため、カセットボンベが過熱されて爆発

NITE「カセットこんろ「ガスこんろの上にカセットこんろ」」

◆事故防止のために

- カセットボンベが正しく装着されている状態で使用しましょう。カセットボンベの切込み凹部をカセットこんろのボンベ受けガイド凸部に合わせてセットしてください。

- カセットこんろに適合したカセットボンベを使用しましょう。

- 五徳を逆さにしたり、外したままにせず、正しい位置に取り付けて使用しましょう。

- ガスこんろやストーブなどの熱源の近くに置かないようにしましょう。

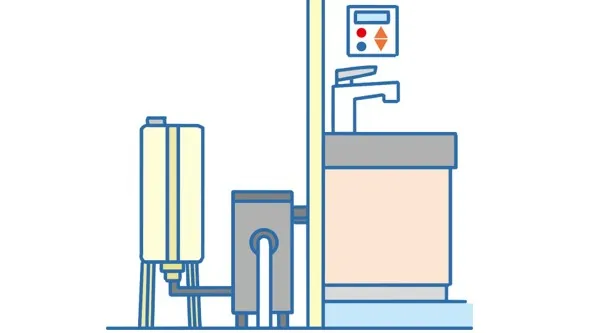

(2)屋内式ガス瞬間湯沸器

◆こんな事故が発生!

- 燃焼排ガスを屋内に排出する開放式ガス瞬間湯沸器を換気せずに使用したため、不完全燃焼が起こり、一酸化炭素中毒になって死亡

◆事故防止のために

- 開放式ガス瞬間湯沸器やガスこんろなどの燃焼器具を使うときは、必ず換気扇を回すか、窓を開けて換気をしましょう。

- 給気口にホコリがたまらないように、定期的に器具を掃除しましょう。

- 異常な音や振動、におい、点火しにくいなどの異常に気づいたときは、メーカーに点検を依頼しましょう。

- 屋内で使用するガス瞬間湯沸器を使用中に燃焼が停止した時は、一酸化炭素が発生している可能性があります。再点火して繰り返し使用することは、一酸化炭素中毒事故につながるおそれがあるので、直ちに使用を中止し、点検を依頼しましょう。

使用中に次のような症状があったら、使用を中止してメーカーの点検を受けましょう。

◆こんな時は使用を中止

- 使用中にたびたび火が消える

- 炎の色が赤みを帯びて輪郭がぼやけている(正常な炎の色は、きれいなブルーです)

- 機器の上部がすすやほこりなどで詰まっている

- 機器の前面の塗装が部分的に黒く変色している

一口メモ

ガスを使うときは換気に気をつけましょう

ガスが燃えるには新鮮な空気が必要です。換気が不十分だと不完全燃焼が起こり、室内にいる人が一酸化炭素中毒になる恐れがあります。一酸化炭素は無色、無臭、無刺激の気体です。室内の一酸化炭素濃度が高くなっても気づきにくく、死に至ることもあります。

一酸化炭素中毒を防ぐため、換気が必要な燃焼器具を使うときは、こまめに換気を行うようにしましょう。

(3)換気扇

◆こんな事故が発生!

- 長期間使っている換気扇が発火し、火災が発生

約30年から40年の長期使用によって

コンデンサーが劣化し、内部で

絶縁不良が生じて発熱し、出火

(写真提供:NITE)

◆事故防止のために

- 異常な音や振動、においなどの製品の異常に気づいたときは、販売店又はメーカーに相談しましょう。

- 換気扇は、「長期使用製品安全表示制度」の対象となっており、安全に使える期間を示す「設計上の標準使用期間」が表示されています。「製造年」と「設計上の標準使用期間」を確認しましょう。

※長期使用製品安全表示制度についてはこちらをご覧ください - 使用中に次のような症状がみられる場合は、使用を中止して販売店又はメーカーに相談しましょう。

◆こんな時は使用を中止

- スイッチを入れても、ファンが回らない

- ファンが回っても、回転が遅かったり不規則

- 回転するときに異常な音や振動がする

- モーター部分が異常に熱かったり、焦げくさいにおいがする

- 電源コードが折れ曲がったり破損したりしている

2リビングルームでの製品事故

暖房器具の近くに燃えやすいものを置かないで

冬のリビングルームでは、暖房器具が大活躍しますが、暖房器具に関連する製品事故も発生しています。また、暖房器具以外でも、火災などの事故につながるものが潜んでいますので、注意しましょう。

(1)ガス・石油暖房器具

◆こんな事故が発生!

- 換気を行わずに長時間使用したところ、不完全燃焼による一酸化炭素中毒事故が発生

- 石油暖房器具を点火したまま、カートリッジタンクを抜き、給油後、機器に設置するためにひっくり返したところ、カートリッジタンクのふたの締め付けが不十分で、灯油漏れが生じ、灯油が燃焼部分にかかって火災が発生

◆事故防止のために

- 燃焼排ガスを屋内に排出する開放式のガス・石油暖房器具を使用する際には、1時間に1回か2回の換気(窓などを開ける)を行いましょう。

- 温風が当たるところに燃えやすいものを放置しないようにしましょう。

- 石油暖房器具のカートリッジタンクに給油するときは、必ず消火をしてから行いましょう。

- カートリッジタンクのふたが完全に締まっているかどうか確認しましょう。

- ガス暖房器具とガス栓の接続は専用のガスコードを使用しましょう。

(注)給排気筒を外気に接する壁を貫通して屋外に出し、屋外から取り入れた空気により燃焼し、屋外に燃焼排ガスを排出する方式

(2)スプレー缶

スプレー缶がファンヒーターの熱で

過熱されて破裂し、噴き出た可燃性ガスに

ファンヒーターの火が引火

(写真提供:NITE)

◆こんな事故が発生!

- ファンヒーターの前に置いていたスプレー缶がヒーターの熱で過熱され、内圧が上昇したために破裂し、噴き出た可燃性ガスにファンヒーターの火が引火

NITE「ファンヒーター「スプレー缶の破裂」」

◆事故防止のために

- 燃焼器具の近くでスプレー缶を使用したり、放置したりしないようにしましょう。使用するときは換気をしましょう。

- スプレー缶を温度が高くなる場所に置かないようにしましょう。また、缶が錆びないように湿気が多い場所での保管はしないようにしましょう。

- 捨てるときには、風通しのよい屋外でスプレー缶を押して中身を出し切ってから各地方自治体のルールに従って捨てましょう。

(3)ライター

◆こんな事故が発生!

- テーブルに置き忘れたライターでこどもが遊び、カーテンに着火して火災が発生

引き出しに入れていたライターが、引き出しの開閉で着火し、火災が発生

NITE「ライター「ライターが意図せず点火」」 - たばこに点火後、ライターに残り火があるまま、ポケットに入れてしまい、衣類に着火

NITE「ライター「ライターの残火(ざんび)」」

◆事故防止のために

- ライターをこどもの手の届く所に置かないようにしましょう。

- 車のダッシュボードの上やガスこんろ、ストーブの近くなど、高温になる場所や火を使う場所には置かないようにしましょう。

- 机の中などで保管する場合は、引き出しの開閉に伴って着火レバーが押されないように注意しましょう。

- ライターを捨てるときは、ガスを抜いて地方自治体のルールに従いましょう。

- ガス抜きの方法と注意事項については、こちらをご覧ください。

一般社団法人日本喫煙具協会「ライター・ガスボンベの正しい捨て方」

一口メモ

平成22年(2010年)12月27日からこどもの火遊びによる危険を防ぐため、こどもが簡単に操作できない幼児対策(チャイルドレジスタンス)機能を施したライターでないと販売することができなくなりました。

ただ、各家庭の中には、このライター規制が始まる前のライターがまだあると思われます。こどもを事故から守るためにも、ライターを廃棄するときはガス抜きを行い、地方自治体のルールに従って正しく廃棄するとともに、こどもの手の届かないところに置くなど、ライターの火遊びによる事故からこどもを守りましょう。

3お風呂・トイレでの製品事故

水回りでも火災事故は発生します

お風呂やトイレなどにも、火災につながる製品事故の危険が潜んでいます。お風呂では石油ふろがまや石油給湯機による火災事故が、トイレでは温水洗浄便座による火災事故が報告されていますので、注意しましょう。

(1)温水洗浄便座

◆こんな事故が発生!

- 便座のコードがねじれたり、便座で挟み込んだりしたため、コードが切れかかって熱をもってしまい、発火

- 洗剤や手洗いの水が電源プラグにかかって、トラッキング現象により出火

◆事故防止のために

- 取扱説明書をよく読み、正しく使いましょう

- 電源プラグ周辺にホコリがたまらないよう、定期的に掃除をしましょう。

異常に気づいたら、すぐに電源プラグを抜き、止水栓を止めて使用を中止し、販売店又はメーカーなどに相談しましょう。

◆こんな時は使用を中止

- 本体や便座にひび割れが入っている

- 便座が異常に熱い、もしくは暖かくならない

- 焦げくさいにおいがする

- 便座ががたついている

- 水が漏れている

一口メモ

トラッキング現象とは

テーブルタップやコンセントに電源プラグを長時間差し込んだままにしていると、プラグとコンセントの周辺にほこりがたまります。そこに水滴や湿気が加わると、プラグの刃と刃の間に電流が流れて発火する現象をいいます。

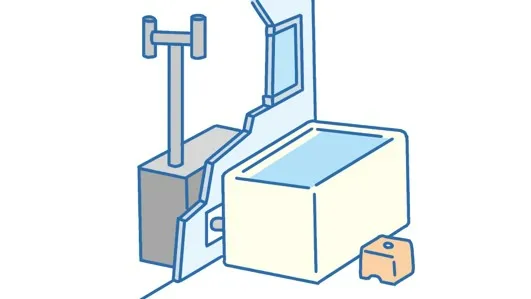

(2)石油ふろがま・石油給湯機

石油給湯機のOリング(注)が劣化し、

器具内に漏れた灯油に引火

(写真提供:NITE)

◆こんな事故が発生!

- 長期の使用により、石油ふろがまの部品が劣化したため、火の粉が周囲に飛び散って着火し、火災が発生

- 長期の使用によって石油給湯機の部品が劣化したため、器具内に漏れた灯油に引火して火災が発生

NITE「石油給湯機「機器から煙」」

◆事故防止のために

- 製品に着火不良や油漏れなどの症状がみられたら、使用を中止してメーカーの点検を受けましょう。

- 石油給湯機と石油ふろがまは、「長期使用製品安全点検制度」の対象(特定保守製品)となっています。所有者登録をしましょう。また、制度が始まった平成21年(2009年)4月1日以前に製造・輸入された製品も製造時期を確認して、メーカーの点検を受けましょう。

※長期使用製品安全点検制度についてはこちらをご覧ください

(注)Oリングとは

環状のパッキンで油漏れを防ぐための部品です。Oリングはゴム製のため、使用頻度に関わらず経年劣化してしまいます。Oリングが劣化すると、ひび割れたり、変形したりして油漏れなどの危険性が高まります。

4寝室での製品事故

就寝中の火災や低温やけどに注意

電気ストーブや電気あんかなど、寝室でよく使う暖房器具による製品事故も発生しています。また、テーブルタップや電気プラグでも火災が発生することがあるので注意しましょう。

(1)電気ストーブ

◆こんな事故が発生!

- 電気ストーブに寝具が触れて、火災が発生

NITE「電気ストーブ「ふとんの接触」」 - 電気ストーブ近くに干していた洗濯物が電気ストーブに接触し、火災が発生

NITE「電気ストーブ「洗濯物の接触」」 - 電源コードを家具などで踏みつけていたり、無理な力を加えたため断線し、発火

◆事故防止のために

- 周辺に燃えやすいものを置かないようにしましょう。

- 洗濯物を上部や近くに干さないようにしましょう。

- 就寝時はスイッチを切りましょう。

- 外出の際は、電源を切り、電源プラグを抜きましょう。

使用中に次のような症状がみられる場合は、すぐに使用を中止し、メーカーや販売店に相談しましょう。

◆こんな時は使用を中止

- 電源コードの取り付け部や電源コード、電源プラグに傷やふくれがある

- 焦げくさいにおいがする

- 電源コードに触れたり折り曲げると、電源が入ったり切れたりする

- 電源コードの一部や電源プラグ、スイッチ等が熱い

(2)湯たんぽ・電気あんか

◆こんな事故が発生!

- 金属製湯たんぽに水を入れて、ふたを閉めて、直接ガスこんろで加熱して温めていたところ、湯たんぽが破裂

- 湯たんぽや電気あんかを足下に置いて眠ったところ、就寝中に接触し、長時間接触したために、低温やけどを負った

- 電気あんかを保管する際、あんか本体にコードを巻いて収納していたため、付け根部分が断線し、シーズン使用開始当初に断線部分から発火

◆事故防止のために

- 金属製湯たんぽをこんろなどで直接加熱する場合は、必ず口金(キャップ)を外して、加熱しましょう。

- 電子レンジ加熱式湯たんぽを加熱する際は、取扱説明書にある加熱時間とレンジ出力を守って加熱しましょう。

- 湯たんぽや電気あんかを使用する際は、低温やけど防止のため、長時間同じ場所を温めないようにしましょう。

- 湯たんぽや電気あんかは、就寝前に布団を温めるのに使い、就寝時は必ず布団から取り出しましょう。電気あんかは、必ず電源を切りましょう。

- 電源コードの付け根や温度コントローラーの付け根を極端に曲げて保管しないようにしましょう。

一口メモ

低温やけど

44℃から50℃くらいの比較的低い温度でも、長時間にわたって皮膚の同じところに触れていると、やけどをしてしまうことがあります。これが「低温やけど」です。44℃では3時間から4時間以上、46℃では30分から1時間、50℃では2分から3分で低温やけどになると言われています。

低温やけどは、湯たんぽや電気あんか、使い捨てカイロ、電気こたつ、電気カーペット、携帯電話機、スマートフォン、パソコン、暖房便座などでも発生します。低温やけどにならないために、長時間、同じ部位を温めないようにしましょう。特に、乳児は短時間でも低温やけどに至ることがありますので、注意しましょう。

(3)電気プラグ・テーブルタップ

水槽横のテーブルタップに水しぶきが

かかり、トラッキング現象により発火

(写真提供:NITE)

◆こんな事故が発生!

- 延長コードを定格消費電力((例)「合計1,500Wまで」と表示されています)を超えるたこ足配線で使用していた上に、コードを束ねた状態で使っていたため、束ねた部分が発火

NITE「テーブルタップ・延長コード「束ねたコードの発火1」」 - 水槽の近くで使用していたテーブルタップに付着したほこりに湿気が加わり、トラッキング現象により出火

NITE「テーブルタップ・延長コード「ラッキング現象で発火」」

◆事故防止のために

- コードに記載されている定格消費電力((例)「合計1,500Wまで」と表示されています)を超えるたこ足配線はやめましょう。

- コンセントやプラグ、テーブルタップにちりやほこりがたまらないよう、こまめに掃除をしましょう。(「お風呂・トイレでの製品事故」の「一口メモ・トラッキング現象とは」を参照)

- 水槽などの水回りにコンセントやプラグがある場合は、コンセントやプラグが濡れないようにしましょう。

5製品事故を防ぎ、長く安全に使うために

長期使用製品安全点検・表示制度

電気ストーブや電気あんかなど、寝室でよく使う暖房器具による製品事故も発生しています。また、テーブルタップや電気プラグでも火災が発生することがあるので注意しましょう。

(1)長期使用製品安全点検制度

長期使用製品安全点検制度は、製品を購入した所有者に対して、メーカーや輸入業者から点検時期をお知らせし、点検を受けていただくことで、事故を防止するための制度です。

対象となるのは、所有者自身による保守が難しい設置型の製品で、経年劣化によって火災や死亡事故などの重大事故を起こすおそれがある製品(特定保守製品)です。

特定保守製品は、安全に使う目安となる設計上の「標準使用期間」を設けています。所有者登録をすると、設計標準使用期間が終わるころに点検通知が届きます。通知が届いたら、メーカーに連絡をして点検を受けましょう。(平成21年(2009年)4月1日以降に製造・輸入された製品が対象となります。)

なお、本制度は、令和3年(2021年)8月1日に改正され、一部の特定保守製品が指定から外されています。具体的には、FF式石油温風暖房機、浴室用電気乾燥機、ビルトイン式電気食器洗機、屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、LPガス用)、屋内式ガスふろがま(都市ガス用、LPガス用)の7製品(以下「除外対象製品」といいます。)について、特定保守製品の指定から外されました。これは、近年の技術基準強化等の経年劣化対策の進展により、制度創設当時より事故率が大きく低下していることを背景とするものです。

◆対象製品(特定保守製品)(令和3年(2021年)8月1日以降)

石油給湯機

石油ふろがま

◆特定保守製品をお持ちの場合は

メーカーに所有者登録をしましょう。

標準使用期間の終わるころにメーカーから点検通知が届きます。

通知が届いたら安全のため、異常がなくても、必ずメーカーによる点検(有料)を受けましょう。

平成21年(2009年)4月1日よりも前に製造・購入された特定保守製品についても、製造時期を確認し、10年程度経過しているものはメーカーによる点検を受けましょう。

◆除外対象製品をお持ちの場合は

令和3年(2021年)8月1日に行われた制度改正には、経過措置が設けられています。

具体的には、除外対象製品のうち一部の製品(令和4年(2022年)7月26日までに点検期間が到来するもの)については、引き続きメーカーによる法定点検が実施されることとなってます。メーカーから点検通知が届きましたら、安全のために必ずメーカーによる点検(有料)を受けましょう。

上記の経過措置の対象以外については、メーカーによる法定点検の義務はなくなりますが、引き続きメーカーによる自主点検(法に基づかない自主的な点検)を受けることができますので、安全のために適切な時期にメーカーに相談し、点検を受けましょう。

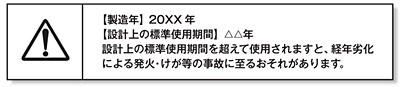

(2)長期使用製品安全表示制度

経年劣化による重大事故の発生率は高くはないものの、事故件数が多い製品で、日常的な手入れと観察により、所有者が事故の兆候を見つけることができる製品が対象です。

対象製品には、設計上の標準使用期間と経年劣化についての注意喚起等が表示されています。(平成21年(2009年)4月1日以降に製造・輸入された製品が対象となります。)

(表示の例)

◆対象製品(令和3年(2021年)8月1日以降)

扇風機

換気扇

エアコン

ブラウン管テレビ

2層式洗濯機

全自動洗濯機

◆標準使用期間が過ぎたら

設計上の標準使用期間が過ぎたら、異常な音や振動・においなど製品の異常に注意しましょう。

ほかにも、「いつもと違う」「なんか変だな」と感じたら、すぐに使用を中止し、メーカーや販売店などに相談しましょう。

◆こんな時は使用を中止

- スイッチを入れても動かない

- スイッチを切っても止まらない

- 動いたり、止まったり、動きがいつもと違う

- 運転中に異常な音や振動がする

- 変なにおいがしたり、煙が出たりする

製品に欠陥や不具合があり、安全上問題が生じる可能性があるものについて、事業者が無償で回収・修理等を行っています。

家庭内の製品が対象になっていないかどうかを定期的に確認しましょう。

(取材協力:経済産業省 文責:政府広報オンライン)