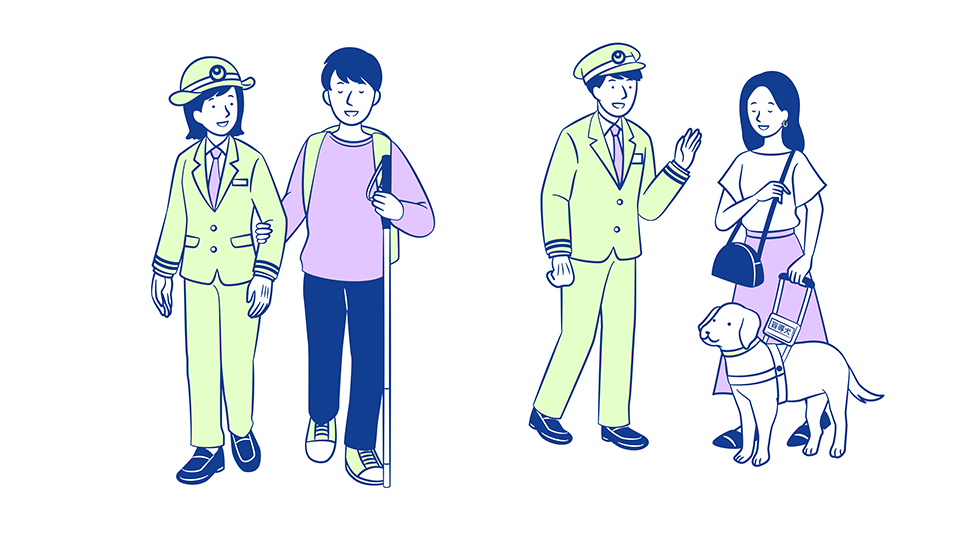

目の不自由なかたやお年寄りのかたに、声かけを。

私たちの生活に身近な鉄道。毎日たくさんの人が駅や電車を利用していますが、その中には、身体の不自由なかたやお年寄りのかたなどがいます。だれもが安全に、安心して駅や電車を利用できるようにするため、鉄道会社では駅構内の段差を解消するためのエレベーターやスロープの設置、目の不自由なかたなどの鉄道利用者がホームからの転落や列車との接触を防止するためのホームドアや黄色いブロックの設置など、設備面でのバリアフリー化に取り組んでいますが、障害のあるかたが安心して駅を利用するためには、周りの人の配慮とお手伝いも必要です。

1駅やホームの黄色い点状ブロックやホームドアは何のためにあるの?

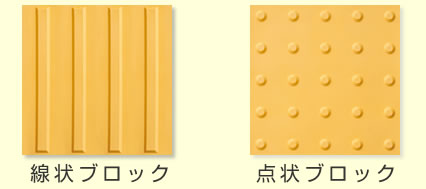

黄色いブロック(視覚障害者誘導用ブロック)

駅構内には、目の不自由なかたが安心して歩行できるよう、誘導・警告する黄色いブロックが設置されています。安全な道筋を誘導する「線状ブロック」、エレベーターの前やホームの端などを警告する「点状ブロック」の2種類があります。

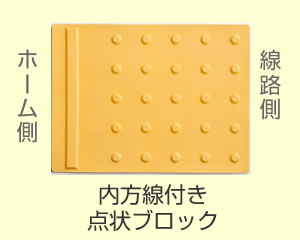

また、ホームの端を警告する新しいタイプの点状ブロックの整備が進められています。これは、「内方線付き点状ブロック」といい、点状ブロックに1本の線状突起が追加され、線状突起(内方線)のあるほうがホームの内側で安全な場所であることを示すもので、目の不自由なかたが足で踏むことなどで、どちらがホームの内側なのかを判断することができます。

このように、黄色いブロックは、目の不自由なかたが安全に移動するための道しるべとなっているのです。このことから、黄色いブロックの上に物を置いたり、立ち止まったりすると、目の不自由なかたは黄色いブロックを活用して安心してホームを歩くことができず、ホームからの転落などにつながる危険性があります。

これらの設備が何のためにあるのかを皆さんがよく理解し、配慮することが重要です。

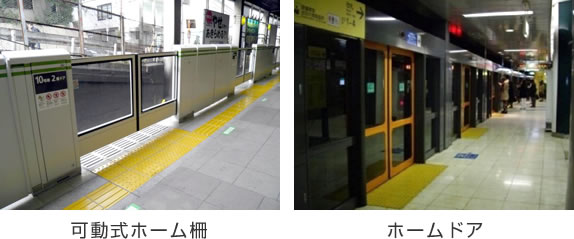

ホームドア

駅のホーム端は、注意しないと転落や列車との接触の恐れがある場所です。そこで、転落などの防止のために設置されているのが、列車の扉と連動して開閉する可動式ホーム柵やホームドアです。令和2年3月末現在、全国858の駅に設置されています。

2目の不自由なかたを見かけたときは、どう配慮すればいいの?

駅や電車のバリアをなくすためには、設備のバリアフリー化だけでなく、利用者一人一人が、身体の不自由なかたやお年寄りのかたなどに配慮すること、つまり、「心のバリアフリー」が重要です。バリアフリー設備を必要としているかたが正しく利用できるように、皆さんのご理解とご配慮をお願いします。

もし、目の不自由なかたやお年寄りのかたなどが困っている様子を見かけたら『何かお困りですか』、『お手伝いしましょうか』などと声をかけましょう。特に、階段やホームなどでは『段差がありますよ』、『そちらは危ないですよ』などと声をかけてください。

声かけのポイント

○まず声をかけてみる

何に困っているのかは、声をかけてみないと分かりません。まず、「何かお困りですか」「お手伝いしましょうか」という言葉をかけることから始めましょう。

○断られてもがっかりしない

周りの手助けなしで、自分でやりたいと思っている人もいます。断られても、声をかけた人の善意は伝わりますので、がっかりしないでください。

○相手が何を手伝ってほしいのかを聞く

困っていることは人によって違います。勝手な思い込みや判断をしないで、何を手伝ってほしいかをよく聞きましょう。

○無理をしない

無理をして手伝って、相手にけがをさせたり怖い思いをさせたりしては逆効果です。自分だけで手伝うのが難しいときは、周りの人にも声をかけて手伝ってもらいましょう。

国土交通省ウェブサイトには、駅や電車で身体の不自由なかたやお年寄りのかたなどをお手伝いする際の配慮やお手伝いのポイントなどをまとめた「こころのバリアフリーガイドブック[PDF:5.46MB ]」が掲載されていますので、皆さんがお手伝いする際の参考にしてください。

3車内の優先席はどんな人のためのもの?

電車内では、身体の不自由なかたやお年寄りのかた、妊娠されているかたなどのために優先席が設けられていますので、必要とするかたに譲りましょう。

また、優先席の利用を必要とするかたの中には、お腹がまだ目立たない妊娠初期のかたや、心臓や呼吸器、腎臓などの内部障害・内臓疾患があるかたなど、外見からは分かりにくいかたがたがいます。そこで、そうしたかたがたが、駅や車内、街中などで適切な配慮を受けられるよう、「マタニティマーク」や「ハート・プラスマーク」などが設けられています。こうしたマークをつけているかたを見かけたら配慮をお願いします。

○マタニティマーク

妊娠中のかたに対する気遣いなど、やさしい環境づくりをしていくために、厚生労働省が一般から募集して作成したのが「マタニティマーク」です。妊娠中のかたがマタニティマークのバッジやキーホルダーなどを身につけることによって、周囲が配慮しやすくなります。

○ヘルプマーク

義足や人工関節を使用しているかた、内部障害や難病のかた、または妊娠初期のかたなど、外見からわからなくても、周囲の人に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるように作られたマークです。

○「ハート・プラス」マーク

身体の内部に疾患のある人のためのマークです。外見からわかりにくいため、誤解をうけることがあります。そのような人の存在を視覚的に示し、理解と協力を広げるために作られたマークです。

4ホームでの「ながら歩き」は止めましょう。

駅のホームからの転落などを防ぐためには、鉄道を利用するかたがた一人一人の理解と協力が不可欠なものとなっています。

- ホームの端を歩かないようにしましょう。

- 歩きスマホ等は自分だけでなく衝突した人にも危険を及ぼすのでやめましょう。

- ヘッドホンやイヤホンで、大音量で音楽を聴きながら歩かないようにしましょう。

- 本や雑誌などを読みながら歩かないようにしましょう。

- お酒に酔ってふらつかないように注意しましょう。

その他、キャリーバッグを持ち歩くときや大きいリュックサックを背負っているときは、周りの人にぶつからないよう、よく注意しましょう。

(取材協力:国土交通省、内閣府、厚生労働省 文責:政府広報オンライン)