高齢者や障害者、こどもや女性に対する人権侵害をなくそう

高齢者や障害者、こどもや女性に対する暴行・虐待や嫌がらせなど様々な人権問題が起きています。全国の法務局では、面談や電話・インターネットなどで、こうした被害を受けて困っているかたやそれを見聞きしたかたからの相談を受け、救済に取り組んでいます。もし思い悩んだら、一人で抱え込まずいつでもご相談ください。法務局職員や人権擁護委員(法務大臣から委嘱された民間ボランティア)が相談者の悩みを解決するため、一緒に最善の方法を考えていきます。

1人権侵害ってなに?

人権とは、「全ての人々が生命と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利」あるいは「人間が人間らしく生きる権利で、生まれながらに持つ権利」であり、誰にとっても身近で大切なもの、違いを認め合う心によって守られるものです。私たちの日常生活の一番基本のルールといえるものであり、幸せに生きるために誰にでも認められる基本的な権利です。しかし、その人権をめぐって暴行や虐待・差別など様々な問題が生じています。

例えば、高齢者や障害者に対する人権侵害の問題があります。

内閣府が実施した「人権擁護に関する世論調査」で、高齢者に関し、体験したことや身の回りで見聞きしたことで、人権問題だと思ったことはどのようなことがあるか聞いたところ、「悪徳商法、特殊詐欺の被害が多い」「病院での介護や介護施設において劣悪な処遇や虐待を受ける」「邪魔者扱いされる」などが挙げられました。様々な場面で高齢者の人権侵害が生じていることがうかがえます(下記参照)。

また、障害者も健常者も区別されることなく共に生活することができる社会を目指す「ノーマライゼーション」を基本理念として様々な施策が進められていますが、障害者に対する人権侵害も起こっています。

「人権擁護に関する世論調査」では、「職場、学校などで嫌がらせやいじめを受ける」「じろじろ見られたり、避けられたりする」「差別的な言葉を言われる」などの障害者に対する人権問題があるという回答が多くなっています 。

そして、特に深刻な暴行・虐待などの被害に遭いやすいのが、介護や支援が必要なかたたちです。虐待には身体的なものだけでなく、心理的・経済的・性的虐待やネグレクト(世話の放棄)なども含まれます。

虐待とは

| 虐待の種類 | 内容 |

|---|---|

| 身体的虐待 | 殴る、蹴る、つねる、やけどをさせるなど暴力を振るう 体を縛りつける、過剰な投薬で動きを抑制 など |

| 心理的虐待 | どなる、ののしる、無視する、脅しや侮辱などの言葉や態度で精神的に苦痛を与える など |

| 経済的虐待 | 必要なお金を与えない 本人の合意なく預貯金や年金・賃金などを流用 勝手に財産を処分 など |

| 性的虐待 | 性的行為の強要 下半身を裸にして放置 など |

| ネグレクト | おむつを替えない 食事を与えない 入浴をさせない 不潔な環境に置く 必要な医療・介護サービスを受けさせない |

これらは、高齢者や障害者の介護を行う家庭内や、老人ホーム・介護施設などの社会福祉施設内でも発生しています。特に、家庭内での虐待は、介護疲れの肉親が精神的に追い詰められて行うというケースが多く、被害者が認知症患者や寝たきりなどの場合は会話自体もままならないため、虐待が表面化しにくいという特徴があります。こうした問題を防ぐためには、介護を行う人を孤立させないようにしたり、周囲が早めに気づき相談窓口につないだりすることが重要です。

2どこに相談すればいいの?

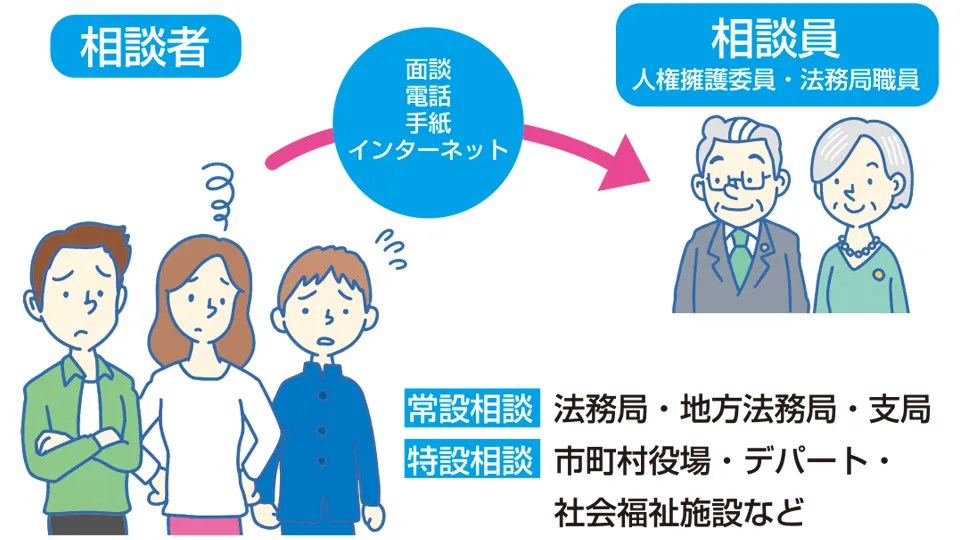

法務局が開設している人権相談所において、法務局職員や人権擁護委員が、面談や電話・インターネットなどで人権問題に関する相談を受け付けています。

人権侵害と思われるような不当な差別や暴行・虐待について、一人で悩まずご相談ください。周囲で見聞きしたかたからの相談も受け付けています。悩み解決のため、一緒に最善の方法を考えます。なお、相談費用は無料で難しい手続も不要です。相談内容に関するプライバシーは厳守されますので、安心してご相談ください。匿名でも可能です。

相談窓口

面談の場合

全国の法務局にある常設相談所、又は市町村役場・デパート・社会福祉施設などに開設される特設相談所があります。詳しい場所や日時については、最寄りの法務局にお問い合わせください。

電話の場合

「みんなの人権110番」 0570-003-110

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日を除く。)

※最寄りの法務局につながります。

※一部のIP電話等からは利用できない場合があります。

その際は最寄りの法務局にお尋ねください。

女性・こども向けの相談窓口

女性である障害者は、障害に加えて女性であることにより、さらに複合的に困難な状況に置かれている場合があります。また、障害児には、成年の障害者とは異なる支援の必要があるとされています(障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針第2の1(1))。法務局では、以下のとおり女性やこども向けの電話相談窓口を設置しています。

「女性の人権ホットライン」 0570-070-810

※配偶者やパートナーからの暴力、職場などにおけるハラスメント、ストーカー行為といった女性をめぐる様々な人権問題についての相談を受け付ける専用相談電話です。

※最寄りの法務局につながります。

※一部のIP電話等からは利用できない場合があります。

その際は、こちらの一覧表にある法務局の電話番号をご利用ください。

「こどもの人権110番」 0120-007-110

※いじめや体罰、不登校や親による虐待といったこどもをめぐる人権問題についての相談を受け付ける専用相談電話です。

※最寄りの法務局につながります。

※一部のIP電話等からは利用できない場合があります。

その際は、こちらの一覧表にある電話番号をご利用ください。

インターネットの場合

「インターネット人権相談受付窓口」

法務省のホームページ上に設けられた相談フォームに氏名・住所・年齢・相談内容などを記入・送信すると、最寄りの法務局から後日、メール・電話又は面談により回答します。

※回答には数日を要するため、お急ぎの場合は電話相談をご利用ください。

パソコン用

携帯電話用

3どのように解決してくれるの?

法務局職員や人権擁護委員が、中立公正な立場から問題を解決に導く取組を行います。

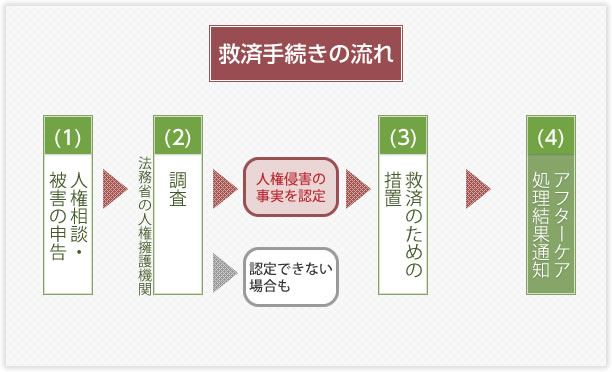

相談・被害申告から救済措置までの基本的な流れは次のとおりです。

(1)人権相談・被害の申告

法務局職員又は人権擁護委員への相談の際に、被害者からの具体的な被害の申出を受けて、救済手続を開始します。

※ 事案によっては手続を開始しない場合もあります。

(2)調査

法務局職員又は人権擁護委員が、必要な調査を実施し、その結果を踏まえて人権侵犯の事実が認められるかを判断します。

※ 関係者による任意の協力によって行う調査です。

(3)救済措置

事案に応じて関係機関への紹介、法律上の助言、当事者間の関係調整など適切な措置を講じます。

*救済措置は、関係者の理解を得て自主的な改善を促すものであり、強制力はありません。

(4)処理結果通知・アフターケア

相談者に対し処理結果を通知します。

そのほか、手続き終了後も必要に応じて関係行政機関と連携しながら関係者と連絡を取るなど、被害者のアフターケアに努めます。

コラム

人権イメージキャラクター「人KENまもる君・人KENあゆみちゃん」

(画像提供:法務省)

人権イメージキャラクター人KENまもる君(左)と人KENあゆみちゃん(右)は、「アンパンマンシリーズ」などで知られる漫画家・やなせたかしさんのデザインにより誕生しました。2人とも、前髪が「人」の文字、胸に「KEN」のロゴで、「人権」を表しています。人権が尊重される社会の実現に向けて、全国各地で活躍しています。

(取材協力 法務省 文責 政府広報オンライン)