国産木材を利用して、日本の森林を元気に保ちましょう

POINT

生活の中で木材を活用することは、森林を守ることにつながります。

緑豊かな森林は、木材等の生産に加え、水源を蓄え、土砂災害を防止し、生物多様性を保全するほか、地球温暖化の原因とされる二酸化炭素(CO2)の吸収など様々な役割を果たしています。また、日本国内の森林で育った木材を積極的に利用していくことが、森林に必要な手入れを行い、守ることにつながります。国産木材の利用を進めていくために、私たち一人ひとりに何ができるか、考えていきましょう。

1国産木材の利用を促進する意義とは?

左上:ドリーム・アーツ恵比寿オフィス31F 右上:木製の冷凍ご飯容器「COBITSU」

左下:杉ダイニング椅子 右下:京丹波町役場新庁舎

森林は、木材等の生産のほか、水を蓄えて水害を防いだり、地滑りなどの土砂災害を防いだりすることに加え、多様な生物が生息する豊かな生態系を守ったり、CO2を吸収して地球温暖化を防ぐなど地球を守るための様々な役割を果たしています。

「木を使うこと」と「森を守る」ことは、一見矛盾しているように見えますが、実はそうではないのです。木を使って森を守る仕組みについて、詳しく紹介します。

日本は国土の約3分の2を森林が占める、世界でも有数の森林国ですが、森林には大きく二つの種類があることをご存じでしょうか?

一つは、国立公園や世界遺産などに指定されている天然林や原生林などの「保護すべき森林」で、適切に保護・管理されています。もう一つは、人が木材を利用するために木を植え、育てている「使うための森林」、すなわち人工林です。

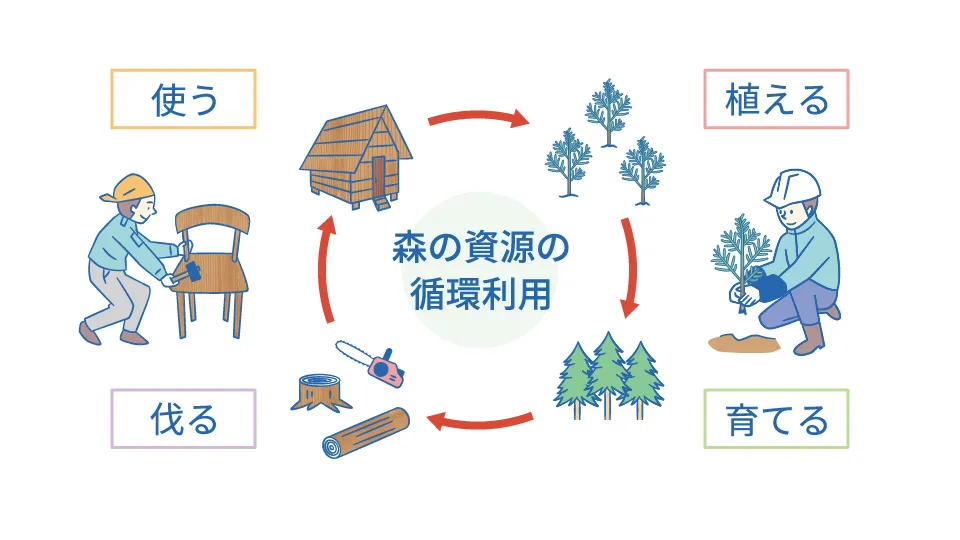

戦後の木材需要の拡大に伴い木材の供給量は増加していき、それに合わせて、国内の人工林は、若い森林を育てる時代に入りました。現在、これまで育ててきた人工林の5割以上が木材として利用可能な50年生以上を迎えています。これからは、伐採した木材を利用し、伐採後に新たな森林を育てる「森林資源の循環利用」をすることが2050カーボンニュートラルを実現するためにも求められています。

健全な森林を育てるには、ただ木を植えるだけではなく、成長に伴い過密となった森林内の立木の密度を調整するための間伐を行いつつ、育てば伐採して、また新たな木を植えるといった一連のサイクルが欠かせません。

間伐などの整備が行われることで、地表近くまで日光が届き、根や幹の成長が促進されるだけでなく、下草が生えることで、豊かな土壌が育まれて土砂崩れを防ぐなどの機能を発揮します。また、適切に伐採し、若返りを図ることで、CO2の吸収量が向上します。さらに、無花粉スギなどに植え替えることで花粉症対策にも寄与します。

このように、健全な森林を育むには、成長した木を木材として利用することが必要となります。私たち一人ひとりが国産の木材を利用することで、その販売利益により森林を植えて、育てることに還元され、日本の森林と林業を守ることにつながるのです。

2身の回りの木材が私たちにもたらすメリット

身の回りで木材を利用することは、日本の森林や林業を守るだけでなく、私たちの生活にも大きなメリットをもたらします。

地球温暖化防止への貢献

近年、最も注目されているメリットの一つが、カーボンニュートラルの実現に資することです。先述したように、森林にはCO2を吸収し、炭素を固定化する機能があり「炭素の貯蔵庫」と呼ばれています。この機能は、伐採された後の木材やその木材に加工がされた後も燃やさない限り変わりません。そのため、木製品は「炭素の缶詰」とも言われ、また、成熟した木々を収穫し、住宅を建てれば、森林と同じような貯蔵庫が都市にもできることから、木造住宅は「第二の森林」「都市の森林」などと言われます。

また、木材は持続可能な森林経営を通じて生産される再生可能な資源です。木材は製造・加工時のエネルギー消費が鉄やコンクリートなど他の建築資材よりも少ないことから、それらの資材に代替することで排出削減にも寄与します。

私たち一人ひとりが、住まいや家具、身の回りのものを木製品に変えることで、地球温暖化を防ぐカーボンニュートラルの実現につながるのです。

木材を使った内装で豊かな生活に

木造建築は通気性や調湿性、断熱性に優れており、高温多湿な日本の風土に適していることは以前から知られていますが、消臭や抗菌、ダニやアレルギー物質の防除といった効果もあります。さらに、滑りにくく、転倒時の衝撃を緩和するなど、住まいの安全・安心に寄与する効果も検証されつつあります。

また、これまでの研究では、住宅の天井や床、内装に木材を使用することでの、心身のリラックス効果やストレス抑制効果、集中力を持続させる効果なども報告されています。

生活空間を木質化することで、私たちの生活や心がより豊かになるといえるでしょう。

内装木質化による効果の検証(例)

- ① 心理面の効果:リラックス・癒やし効果

- 木材の匂い(香り)は、心理的な効果はもちろん、血圧を低下させる等、体をリラックスさせる作用をもっています。また、木材への接触によるリラックス効果も確認されています。

- ② 身体面・衛生面の効果:良い眠りを引き出す効果

- 働く男女を対象にした睡眠健康調査から、寝室に木材・木質の内装や家具、建具が多いと回答した人は不眠症の疑いが少なく、やすらぎを感じている割合が高いことが明らかになりました。

- ③ 学習・生育面の効果:こどもの集中を助ける効果

- 木質化した保育室のこどもには、「イライラ、気が散る」や「不快感、頭痛等」が見られにくいという調査報告があります。

参考:

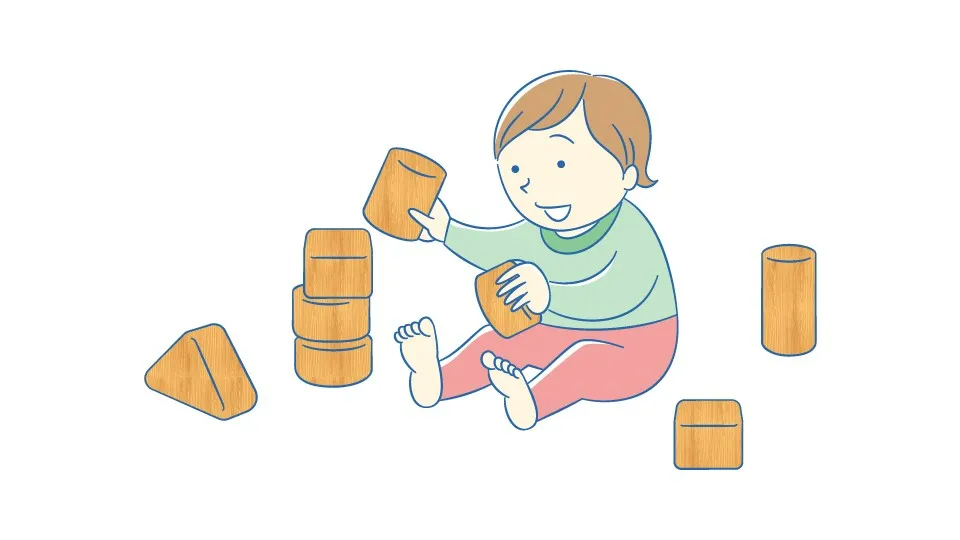

3木育

木づかい運動、木育(もくいく)

「木育」とは、こどもから大人まで全ての人を対象に「木とふれあい、木に学び、木と生きる」取組です。こどもの頃から木を身近に使っていくことを通じて、人と、木や森との関わりを主体的に考えられる豊かな心を育むことも期待されます。

「木育」の取組は全国で広がっています。木のおもちゃに触れる体験や木工ワークショップなどを通じた木育活動や、関係者間の情報共有やネットワーク構築などを促すイベントの開催など、様々な活動が行政や木材関連団体、NPO、企業等の幅広い連携により実施されています。

4「木づかい運動」「ウッド・チェンジ」とは?

林野庁では、木材利用を促進するための国民運動として、平成17年度(2005年度)から「木づかい運動」を展開しており、近年では「ウッド・チェンジ」を合い言葉に情報発信や普及イベントの開催等、木材を利用する意義を周知する取組を推進しています。「ウッド・チェンジ」とは、身の回りのものを木に変える、木を暮らしに取り入れる、建築物を木造・木質化するなど、木の利用を通じて持続可能な社会へチェンジする行動を意味しています。

ウッド・チェンジロゴマークの活用を通じて、木づかい運動の輪が広がりつつあります。また、事業者等による情報発信や普及イベントの開催への支援などを行っています。

令和3年(2021年)には「ウッド・チェンジ協議会」(正式名称:民間建築物等における木材利用促進に向けた協議会)が発足し、林業関係者や木材供給団体、建設業界、地方自治体など、川上から川下まで関係者が広く参画する官民協議会として、建築物などにおける木材利用を促進するための取組を推進しています。

「都市(まち)の木造化推進法」が定める「木材利用促進月間」

国が「木づかい運動」を始めとした木材利用を促進する中で、平成22年(2010年)に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が制定されました。

この法律に基づき、公共建築物における木材利用が促進され、床面積ベースでの木造率が法制定時の8.3%から令和元年度(2019年度)には13.8%まで上昇しています。

こうした取組を民間の建築物にも拡大すべく、令和3年(2021年)に同法が改正され、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(通称:都市(まち)の木造化推進法)と名称が改められました。

また、国民の間に広く木材の利用促進について関心と理解を深めるため、「十」と「八」を組み合わせると「木」になることにちなみ、10月8日が「木材利用促進の日」、10月が「木材利用促進月間」と定められました。

木材を利用した建築物の例

シェルターなんようホール(南陽市文化会館)全国初となる木造耐火による文化ホール。国土交通大臣認定を受けた1時間耐火部材を採用しており、ドーム建築物を除くと、国内最大規模の耐火建築物。

「Port Plus®」全ての地上構造部材(柱・梁・床・壁)を木材とした、株式会社大林組の次世代型研修施設。純木造耐火建築物としては、国内最高となる高さ44m。コンセプトは「これからの知を育む場」。

立命館アジア太平洋大学「グリーンコモンズ」鉄骨造と木造からなる地上3階建ての教学棟。中央の木造建築部分に構造材から内装にいたるまでほぼ大分県産材を使用。建物中央部分に大分県産杉材を活用した国内大学初となる3階建て大規模木造建築を採用。

コラム

サザエさん一家が「森林の環(もりのわ)応援団」に

私たちの暮らす日本は、森と海に囲まれた自然豊かな国です。海が豊かな生物を育むには、その上流の森林が豊かであることが欠かせないため、「森は海の恋人」といわれてきました。

そうした関係から、海を象徴するサザエさん一家が、令和5年(2023年)4月から木材利用促進活動に協力してくれることになりました。その名も「森林の環(もりのわ)応援団」です。「伐って、使って、植えて、育てる」森林資源の循環利用の意義について、より多くの人に知っていただけるよう、これからもサザエさん一家とともに、様々な活動を展開していきます。

まとめ

木材利用を促進するための国民運動として、「ウッド・チェンジ」を合い言葉に、「木づかい運動」が展開されています。木材を利用するメリットは、環境貢献だけでなく、住まいの安全・安心や心身のリラックスなどにも効果を発揮します。身近なものを木材に変えることで、私たちの生活はより豊かになるといえるでしょう。

(取材協力:林野庁 文責:政府広報オンライン)