被害者参加制度 裁判に参加する被害者をサポート

世の中で起こる様々な犯罪や事件。その被害に遭うということは、決して他人事ではありません。罪を犯した人にふさわしい刑罰を科すためには、被害者やご家族にも裁判で証人として証言していただくなどの協力が必要なことがあります。しかし、犯罪によって傷ついた気持ちは大変つらいものです。そのため、被害者やご家族の不安や負担をできるだけ和らげるための制度や、裁判に自ら関与するための制度が設けられています。被害者やご家族が刑事裁判に直接参加できる「被害者参加制度」を中心に分かりやすくご紹介します。

1犯罪の被害に遭うということは?

犯罪の被害に遭うということについて、多くのかたは、「自分自身さえ気を付けていれば、犯罪に巻き込まれることは少ない」、「犯罪はニュースなどの特別な世界での出来事に過ぎない」と自分とは関係ないものと受け止めて、自分や家族または周囲など身近な人たちが突然、犯罪被害者になる可能性があるとはあまり考えることがないかもしれません。

しかし、私たちの周りでは様々な事件・事故が発生しており、日常生活の中で私たちの誰もが犯罪による被害に直面する可能性があり得るのです。

さらに、犯罪に遭われた被害者やそのご家族は、犯罪そのものによる直接的な被害だけでなく、精神的ショックによる心身の不調や、医療費・弁護士費用などの経済的負担など様々な困難に直面します。

そこで、被害者やご家族が置かれた状況を正しく理解したうえで、きめ細やかな支援や配慮を行うことが大切なのです。

2捜査や裁判はどのように進むの?

犯人を明らかにして、犯罪の事実を確定させ、科すべき刑罰を定めるまでの一連の手続のことを「刑事手続」といいます。その大きな流れとして「捜査」「起訴」「公判(裁判)」という3つの段階があり、公判で宣告された有罪判決が確定すると刑が執行されます(下図参照)。

1.捜査

犯罪が発生すると、通常は警察などが捜査を行い、犯人を検挙して事件を検察庁に送ります(送致)。

検察官は警察などと協力して捜査を行います(※)。

※検察官が必要と認める場合、送致を受けずに自ら犯罪捜査を開始し、犯人を検挙するケースもあります。

2.起訴・不起訴について

検察官が事件を捜査した上、起訴(被疑者を裁判にかける)するか不起訴(裁判にかけない)とするかを決定します。

起訴処分

公開の法廷で公判(裁判)が開かれる「公判請求」と、公判が開かれず証拠書類の審査で罰金などの刑が言い渡される「略式命令請求」があります。

不起訴処分

犯罪を立証する証拠が不十分な場合(嫌疑不十分)、証拠が十分でも犯人の性格や年齢、境遇、犯罪の重さ、情状(犯行の動機、犯人の反省など刑を決める上で参考となる事実)などを考慮して起訴が不要と判断した場合(起訴猶予)、精神障害により犯人が是非善悪の判断ができないなどといった責任能力が認められない場合(心神喪失)などがあります。

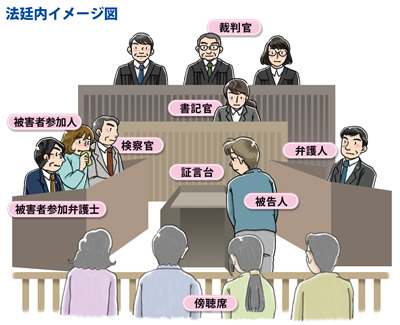

イラスト:法務省

3.公判

公判請求した場合、検察官は、裁判に立ち会い、裁判所に証拠を調べるよう請求したり、証人尋問を行ったりして犯罪事実の証明をし、被告人に科すべき刑罰について意見を陳述します。

弁護人は、被告人に有利な事実についての証拠を調べることの請求や、犯罪事実及び刑罰についての意見を陳述します。

裁判所は、検察官の意見(論告・求刑)や弁護人の意見(弁論)などを検討し、有罪か無罪か(有罪の場合は量刑も)の判決を宣告します。

4.裁判後(有罪判決の場合)

懲役刑や罰金刑などの刑罰の執行の指揮・監督を検察官が行います。

このような刑事手続の流れにおいて、被害者のかたにも次のようなご協力をいただく必要があります。

- 被害時の状況や犯人について詳しくお尋ねする「事情聴取」

- 被害当時に着用していた服などの「証拠品の提出」

- 事件の状況説明のための「実況見分の立会」

- 裁判で証人として「証言」 など

このような被害者のかたのご協力によって、事件の真相が明らかとなり、犯人に対し、犯した罪の重さにふさわしい刑罰を科すことが可能となります。

なお、これらにご協力をいただく場合、犯罪によって傷ついた被害者のかたに様々なサポートが設けられています。

3被害者参加制度とは?

被害者やご遺族などが「事件の当事者」として、自ら被害を受けた事件の裁判のいきさつや結果を見守りたい、またはその裁判に適切に関わりたいという思いは、十分に尊重されるべきものです。

そこで、そのような思いを持った被害者の方々が裁判に出席し、一定の訴訟活動を直接行うことができるのが「被害者参加制度」です。

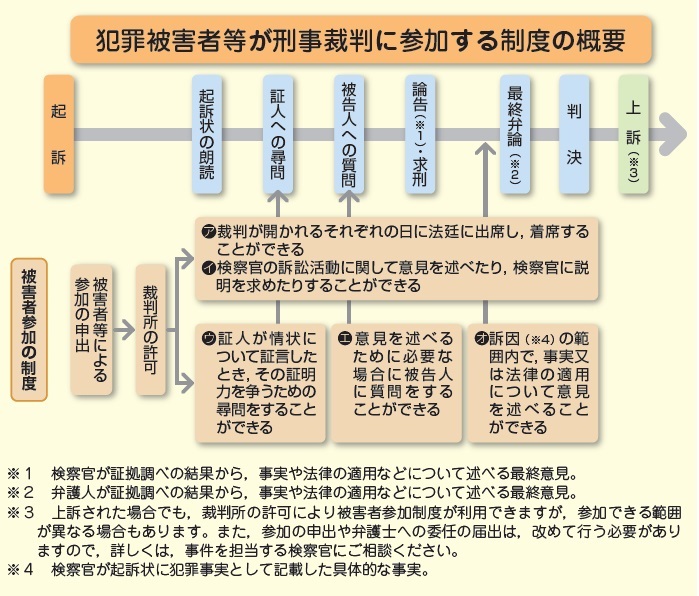

被害者参加制度の概要

(1)利用可能な要件

下記に該当する犯罪の被害者又はその配偶者や親族(被害者が死亡、又は心身に重大な故障がある場合)

- 殺人や傷害など、故意の犯罪行為による殺傷事件

- 強制性交等や強制わいせつ

- 逮捕・監禁

- 過失運転致死傷など

(2)利用手続

(上記要件に該当する)被害者やご遺族などが、事件を担当する検察官に刑事裁判への参加を申し出ます。

申出を受けた検察官は、被害者やご遺族などが刑事裁判に参加することに対する意見を付して裁判所に通知します。

裁判所は被告人や弁護人の意見を踏まえ、犯罪の性質や被告人との関係、その他の事情を考慮して、刑事裁判への参加を許可するかどうかを判断します。

裁判所が許可した場合、被害者やご遺族などは「被害者参加人」として刑事裁判へ参加が可能になります。

(3)被害者参加人としてできること

4どのようなサポートがあるの?

被害者参加人に対する旅費等支給制度

同制度を利用して刑事裁判に出席されたかたに、日本司法支援センター(法テラス)から旅費、日当など(被害者参加旅費等)が支給されます。従来は、被害者参加人が裁判に出席した場合の裁判所までの旅費(交通費)や宿泊料は自己負担となっていましたが、被害者参加人を経済的な面から支援できるようになりました。

【対象者】

被害者参加人として裁判に出席したかた

(参加許可を得ていても、傍聴席での傍聴にとどまる場合は対象外)

【支給される費用】

法令で定める基準に従って以下のとおり支給されます。

- 裁判所までの旅費(交通費)

- 裁判に出席するために必要な宿泊料(裁判所の所在地によって7,800円又は8,700円)

- 日当(裁判への出席及びそのために必要な日数に応じて1日当たり1,700円)

【支給までの流れ】

(a)裁判に出席した被害者参加人は、請求書と必要書類を裁判所に提出

(請求期限は裁判終了後、30日以内)

(b)裁判所は被害者参加人の出席証明

(c)法テラスが旅費、日当及び宿泊料を被害者参加人へ支給(口座振込)

同制度について、詳しくは下記までお問い合わせください。

【問合せ先】

法務省刑事局刑事法制管理官室

03-3580-4111(代表)

受付時間:平日9:30から17:15

被害者参加人のための国選弁護制度

被害者参加制度の下、被害者やご遺族などが、被害者参加人として適切かつ効果的に刑事裁判に参加いただくためには、必要に応じて弁護士による援助を受けられることが重要です。

経済的に余裕がない被害者参加人も、弁護士(被害者参加弁護士)による援助を受けられるようにするため、裁判所が被害者参加弁護士を選定し、国がその費用を負担する制度(国選弁護制度)があります。国選弁護制度の利用に当たっては、次のとおり被害者参加人の資力に要件があります。

【国選弁護制度を利用できるかた(資力要件)】

現金及び預金などの資産の合計(資力)から、犯罪の被害に遭ったために弁護士の選定を請求した日から6か月以内に支出することになる治療費などの費用を引いた額が「基準額」200万円に満たないかた

5そのほかに裁判に参加できる制度は?

心情等の意見陳述制度

被害者やご遺族などの方々が、被害についての今の気持ちや事件についての意見を法廷で述べたいという希望を持っている場合、このようなお気持ちやご意見を述べることができる制度です。

被害者参加制度の対象となる犯罪だけではなく、全ての犯罪の被害者やご遺族などが対象となります。

希望される場合には、あらかじめ担当する検察官に申し出る必要があります。

優先的な傍聴

裁判は公開の法廷で行われるため誰でも傍聴することが可能ですが、被害者の方々には優先的に傍聴できる制度があります。傍聴を希望する場合、事件を担当する裁判所や担当の検察官・検察事務官または被害者支援員に申し出れば、傍聴席の確保について可能な限り配慮されます。

イラスト:法務省

他にも、民事裁判手続の特例として、刑事手続に付随して、被害者やご遺族などの方々が被告人に対して損害賠償を求めることができる「損害賠償命令制度」などもあります。

詳しくは、法務省「犯罪被害者の方々へ」(4. 公判段階での被害者支援)

ほかにはどんなサポートがあるの?

公判段階以外にも、捜査段階から裁判後まで多様な被害者支援が用意されています。

そこで、検察庁が行っている被害者支援の一部をご紹介します。

被害者支援員制度

被害者の支援に携わる「被害者支援員」が検察庁に配置されており、被害者の方々に対して次のようなサポートを行っています。

- 刑事訴訟制度の説明や被害に関する相談への対応

- 法廷への案内や付き添い

- 事件記録の閲覧、証拠品の返還などの手続をフォロー

- (状況に応じて)精神面や生活面、経済面などの支援を行う関係機関や団体を紹介 など

また、被害者の方々が被害相談や事件に関する問い合わせを気軽にできるように、全国各地の検察庁に「被害者ホットライン」が設置され、被害者支援員がご相談などを受け付けています。

イラスト:法務省

被害者等通知制度

被害者などの方々へ、次のような情報を提供します。

- 事件の処分結果(公判請求、略式命令請求、不起訴、家庭裁判所送致等)など)

- 裁判を行う裁判所及び裁判が行われる日

- 裁判結果(裁判の主文と上訴・確定の有無)

- 加害者の身柄の状況、起訴事実、不起訴の理由の概要など

- 有罪裁判確定後の加害者に関する事項

- (収容されている刑務所の名称・所在地、刑務所や保護観察中での処遇状況、刑務所からの出所予定時期など)

- 死刑を執行した事実

通知を希望する際には、担当検察官や検察事務官または被害者支援員にその旨を伝えます。

しかし、事件の性質などによっては、検察官の判断でお知らせしない場合もあります。

イラスト:法務省

被害者への支援について、さらに詳しくは下記までお問い合わせください。

◆ 法テラス犯罪被害者支援ダイヤル

犯罪被害者等支援シンボルマーク「ギュっとちゃん」

国民の皆さんに犯罪被害者などの問題が身近な問題であることや、その支援活動の普及を広く呼びかけるための象徴となるシンボルマークを募集し決定しました。犯罪被害者支援に関する広報啓発などの場で活用されています。

「ギュっとちゃん」

(取材協力:法務省 文責:政府広報オンライン)