消費者団体訴訟制度 不当な勧誘や契約条項などによる消費者トラブルに遭ったら活用を!

不当な勧誘や契約条項などによる消費者トラブルが後を絶ちません。こうした消費者トラブルの未然防止・拡大防止及び被害回復を図る制度があることをご存じでしょうか。

その制度が「消費者団体訴訟制度」です。そこで、今回はこの「消費者団体訴訟制度」の内容や具体的事例について分かりやすくご紹介します。

1「消費者団体訴訟制度」とは?

「消費者団体訴訟制度」とは、内閣総理大臣が認定した消費者団体が、消費者に代わって事業者に対して訴訟などをすることができる制度をいいます。

民事訴訟の原則的な考え方では、被害者である消費者が、加害者である事業者を訴えることになりますが、(1)消費者と事業者との間には情報の質・量・交渉力の格差があること、(2)訴訟には時間・費用・労力がかかり、少額被害の回復に見合わないこと、(3)個別のトラブルが回復されても、同種のトラブルがなくなるわけではないこと、などから、内閣総理大臣が認定した消費者団体に特別な権限を付与したものです。

具体的には、平成19年(2007年)6月7日から施行されている「差止請求」と、平成28年(2016年)10月1日から施行されている「被害回復」との2つの制度からなっています。

なお、不当な勧誘や契約条項などによる消費者トラブルに遭ったときは、まずは各地の消費生活センターにご相談ください。消費者ホットライン「188」番で身近な消費生活センターや相談窓口をご案内しています。

2「差止請求」って?

事業者の不当な行為に対して、内閣総理大臣が認定した適格消費者団体が、不特定多数の消費者の利益を擁護するために、差止めを求めることができる制度です。

差止請求の流れ

大まかな手続の流れは以下のとおりです。

(1)消費者からの情報提供などにより被害情報を収集・分析・調査

(2)事業者に対し、業務改善を申し入れ(裁判外の交渉)

(3)団体と事業者で協議

(4)(交渉成立の場合)事業者による業務改善

(5)(交渉不成立の場合)事業者に対し、提訴前の書面による事前請求をした上、裁判所へ訴え提起

(6)判決、または裁判上の和解

(7)結果の概要について、消費者庁のウェブサイトなどで公表

差止請求の具体的な事例

差止請求の対象となるのは、「消費者契約法」「景品表示法」「特定商取引法」「食品表示法」に違反する不当な行為です。具体的には、「不当な勧誘」「不当な契約条項」「不当な表示」などがあります。以下にいくつかの事例とそれらに対する差止請求の成果を紹介します。

(1)不当な勧誘

1 エステティックサロン経営事業者の不当な勧誘を是正

事業者が、エステティック契約の締結を勧誘する際、消費者がその場から退去する旨の意思を示したにもかかわらず、事業者は、消費者を退去させずに引き続き勧誘を行い、強引に契約を締結させていた。

→適格消費者団体が、上記のような退去妨害を行わないよう申し入れた結果、事業者は、今後上記のような退去妨害を行わないことを確約するとともに、従業員に対して、不当な勧誘をしないように指導を行った。

2 投資事業者の不当な勧誘を是正

投資事業者が、消費者に対して以下のような勧誘を行っていた。

- 株式の客観的価値と著しく異なる価値を告知。

- 未登録の事業者である旨を告げず、株式購入を勧誘。

- 株式を買い取る具体的予定がないのに、第三者をして、買い取る旨を告げさせる。

→適格消費者団体が差止請求訴訟を行った結果、裁判所は、請求を認め、事業者は今後上記のような勧誘を行ってはならないとする判決を出した。

(2)不当な契約条項

1 電子コミック配信サイトの会員規約における免責条項を是正

電子コミック配信サイトの会員規約において、事業者は、サービスに関して利用者が被るいかなる損害についても、一切賠償の責任を負わないとする条項が存在した。

→適格消費者団体が、当該条項の修正を求めた結果、事業者は、「お客様は、当社の責めに帰すべき事由により利用契約に関連して損害を被った場合に限り、当社に対し、その損害を賠償するよう請求することができるものとします。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、お客様が当社に賠償を請求することができる損害は、お客様が現実に被った通常かつ直接の損害に限られるものとし、その賠償の上限額は当該利用契約に基づきお客様が支払った月額情報量の合計額とします。」と条項の修正を行った。

2 料理教室受講規約における解約条項を是正

料理教室の受講規約において、複数回講座が開催される連続講座について、初回講座開催日以降受講者からの解約は一切認められないとする条項が存在した。

→適格消費者団体が、当該条項の修正を求めた結果、事業者は、受講者からの解約を認め、支払済みの受講料から解約により発生する経費を差し引いた額を返金する条項に修正した。

3 披露宴に関する規約における違約金条項を是正

結婚式場の披露宴に関する規約において、利用者が披露宴の1年以上前に契約を取り消した場合でも、事業者は、申込金10万円全額を返還しないとする条項が存在した。

→披露宴の1年以上前には、事業者側において、具体的な準備が行われないとして、適格消費者団体が当該条項の削除を求めた結果、事業者は当該条項を削除した。

4 オンラインゲームを含むポータルサイトの会員規約における免責条項を是正

ポータルサイトを運営する事業者の会員規約において、事業者の措置(利用停止措置や会員資格取消措置を含む)により会員に損害が生じても、事業者は一切損害を賠償しないとする条項が存在した。

→適格消費者団体が差止請求訴訟を行った結果、裁判所は、請求を認め、上記条項を含む契約を行ってはならないとする判決を出した。

(3)不当な表示

1 商品の効果・効能に関する広告を是正

事業者は、飲料商品について、アルコールを分解する、あるいは、二日酔いを防止・緩和する効果・効能があるといった趣旨の広告を行っていた。

→実際には、アルコールを分解する、あるいは、二日酔いを防止・緩和する効果・効能がないにもかかわらず、当該広告を行っているとして、適格消費者団体が当該広告を行わないよう求めた結果、事業者は、既に消費者に誤解を与えないよう措置を講じているが、より適切な情報を提供するという観点から、当該広告を削除した。

2 顧客満足度等に関する広告を是正

電気工事等を行う事業者は、自身のホームページにおいて「スピード対応No.1」、「顧客満足度No.1」、「価格満足度No.1」といった広告を行っていた。

→当該事業者は、実際には、対応の早さ、顧客満足度、価格満足度について複数の業者を比較検討し実証するための調査を行っていないにもかかわらず、当該広告を行っているとして、適格消費者団体が当該広告を行わないよう求めた結果、事業者は当該広告を削除した。

3「適格消費者団体」とは?

不特定多数の消費者の利益を擁護するために、差止請求権を適切に行使できる専門性などの要件を満たしたうえで、内閣総理大臣によって認定された消費者団体を「適格消費者団体」といいます。

適格消費者団体に認定されるための主な要件

- 特定非営利活動法人(NPO)または一般社団法人もしくは一般財団法人であること

- 不特定多数の消費者の利益擁護のための活動を主たる目的として、相当期間にわたり継続して適正に行っていること

- 組織体制や業務規程を適切に整備していること

- 消費生活及び法律の専門家を確保していること

- 経理的な基礎を有すること など

詳しくは、消費者庁「全国の適格消費者団体一覧」をご覧ください。

不当な勧誘や契約条項などによる消費者トラブルに遭ったら、まずは各地の消費生活センターにご相談ください。消費者ホットライン「188」番で身近な消費生活センターや相談窓口をご案内しています。

また、同種の消費者トラブルの未然防止・拡大防止を図るために、これらの適格消費者団体にその情報提供をお願いします。

4「被害回復」って?

不当な事業者に対して、適格消費者団体の中からさらに内閣総理大臣が認定した特定適格消費者団体が、消費者に代わって被害の集団的な回復を求めることができる制度です。

不当な勧誘や契約条項により消費者トラブルに遭ったときの消費者の対応としては、相談はするものの特に行動はとらない場合が多く、弁護士・司法書士や相談機関などに交渉を依頼するといったことや訴訟を提起するといった行動は少なく、泣き寝入りする人が多いと考えられます。

そこで、差止請求の制度を一歩進めて、被害者である消費者の金銭的な被害の回復を図るために、新しい法律の「消費者裁判手続特例法(正式名称:消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例法)」が平成25年(2013年)12月11日に公布され、被害回復の制度が平成28年(2016年)10月1日から施行されています。

その後、令和4年(2022年)に、同法について、制度の対象範囲の拡大、和解の早期柔軟化、消費者に対する情報提供方法の充実、特定適格消費者団体を支援する法人(消費者団体訴訟等支援法人)の認定制度の導入等を内容とする改正がなされました。改正法は、令和5年(2023年)10月1日から施行されます。

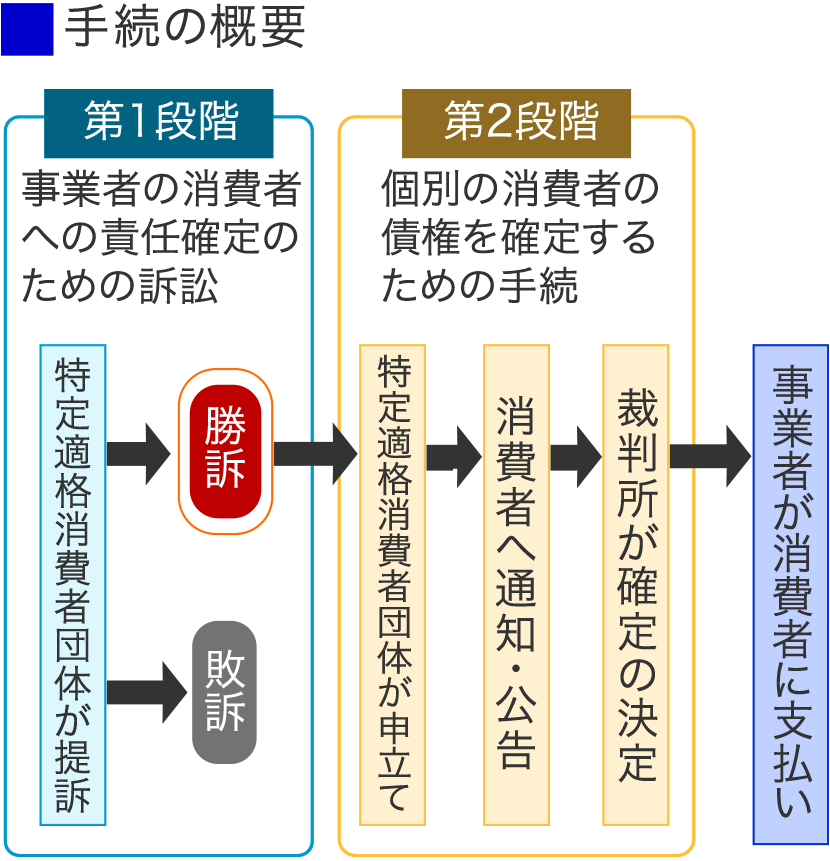

被害回復の流れ

大まかな手続の流れは以下のとおりです。

(1)第1段階

適格消費者団体の中から新たに認定を受ける「特定適格消費者団体」が、事業者側の責任確定のために提訴

- 特定適格消費者団体が裁判所に個別の消費者の債権を確定するための手続に入ることの申立て

※令和4年改正法の施行後は、第1段階での和解が柔軟化されたことに伴い、第2段階の手続に進むことなく和解内容に則って被害回復が図られることも可能となります(改正法の施行日は、令和5年(2023年)10月1日)。 - 特定適格消費者団体から対象となる消費者へ情報提供

- 消費者が特定適格消費者団体に依頼(授権)

- 特定適格消費者団体は依頼(授権)のあった消費者の債権を集約して裁判所に届出

- 裁判をせずに、事業者と特定適格消費者団体(消費者)間の協議による決着も可能だが、決着が付かない場合は裁判所が簡易な手続のもとで決定を行う(簡易確定決定)

- 簡易確定決定に異議がある場合は、通常の訴訟手続へ移行

- 協議内容や簡易確定決定に従い、届出を行った消費者に対して事業者が金銭を支払う(支払わない場合には強制執行も可)

被害回復の対象

事業者が消費者に対して負う金銭の支払義務であって、消費者契約に関する「契約上の債務の履行の請求」「不当利得に係る請求」「契約上の債務の不履行による損害賠償の請求」「不法行為に基づく損害賠償の請求」が対象となります。

このうち、損害賠償請求において、いわゆる拡大損害、人身損害、逸失利益、慰謝料は対象となりません。ただし、令和4年改正法の施行後は、一定の慰謝料が対象になります。

また、対象となる被告は基本的には「事業者」ですが、令和4年改正法の施行後は悪質商法に関与した個人(所定の要件に該当する事業監督者・被用者)が対象となります(改正法の施行日は、令和5年(2023年)10月1日)。

想定される事例としては、例えば、「事業者が返還すべき金銭を不当に支払わない場合」「約款等で使用されている契約条項」「物に瑕疵(かし)がある場合」「詐欺的な悪徳商法」があります。以下にいくつかの裁判となった事例を紹介します。

大学入試での得点調整事案

出願者への事前の説明なく、出願者の属性を不利に扱う得点調整を行ったとして、一定の出願者を対象消費者として提訴された事案。

給与ファクタリング事案

実質的にみて出資法の規制を超える利息で貸金業を営んだとして、被告事業者との間で契約を締結し、金銭の支払をした一定の消費者を対象消費者として提訴された事案。

被害回復の効果

消費者は、第1段階の手続の結果を踏まえて、最終的に裁判に勝てるか否かの見通しをある程度立てたうえで、第2段階の手続への加入の有無を決めることができるため、泣き寝入りの減少が見込まれます。

また、消費者が個々に訴訟を起こす場合に比べて時間・費用・労力が大幅に軽減することも期待されます。

5「特定適格消費者団体」とは?

適格消費者団体になるための要件に加え、被害回復を適切に行うことができる新たな要件を満たしたうえで、内閣総理大臣によって認定された適格消費者団体を「特定適格消費者団体」といいます。

特定適格消費者団体に認定されるための主な要件

差止請求関係業務を相当期間にわたり継続して適正に行っていること

組織体制や経理的基礎を適切に整備していること

理事に弁護士を選任していること など

詳しくは、消費者庁「全国の特定適格消費者団体一覧」をご覧ください。

不当な勧誘や契約条項などによる消費者トラブルに遭ったら、まずは各地の消費生活センターにご相談ください。消費者ホットライン「188」番で身近な消費生活センターや相談窓口をご案内しています。

また、同種の消費者トラブルの被害回復を図るために、特定適格消費者団体にその情報提供をお願いします。

(取材協力:消費者庁、(独)国民生活センター 文責:政府広報オンライン)