再犯を防止して安全・安心な社会へ

犯罪や非行をした人の多くは、事件への反省を踏まえて生活を立て直し、社会の健全な一員として暮らしていきます。しかしながら、安定した職業に就くことや住居を確保することができないことなどのために円滑な社会復帰をすることが困難となり、再び犯罪や非行をしてしまう人もいます。こうした再犯者を減らすことが、犯罪のない安全・安心な社会を築くためには重要です。ここでは、犯罪や非行をした人の立ち直りを支える再犯防止に関する取組などを紹介します。

1今、再犯防止が重要な理由

犯罪により刑事施設(刑務所・少年刑務所・拘置所)に収容された人や非行により少年院に入院した少年は、やがて社会に戻ってきます。多くの人は、事件への反省を踏まえて生活を立て直し、社会の健全な一員として暮らしていくこととなります。 しかしながら、刑務所や少年院を出所した後、再び犯罪や非行をする人も少なくありません。

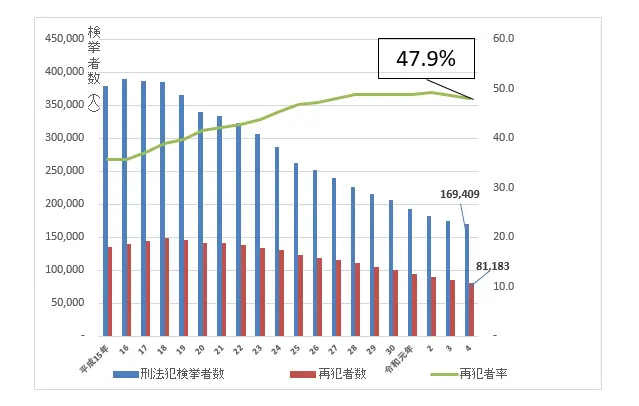

近年、刑法犯により検挙された者の約半数が再犯者であるという状況が続いています。そのため、新たな被害者を生まない安全・安心な社会を実現するためには、再犯や再非行を防止することが重要です。

資料:警察庁・犯罪統計による

2再犯を防ぐために必要なこと

なぜ、刑事施設や少年院を出所したにもかかわらず、再び犯罪や非行をしてしまうのでしょうか。

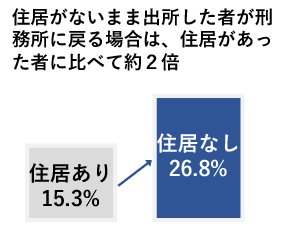

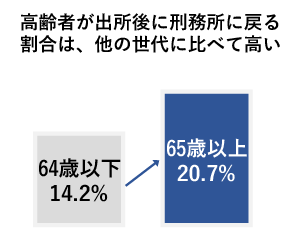

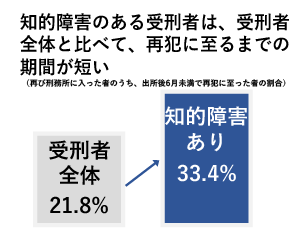

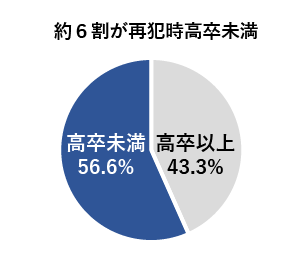

犯罪や非行の背景には様々な要因が複雑に絡み合っており、特定の要因と結びつけることは難しいですが、以下のような統計があります。

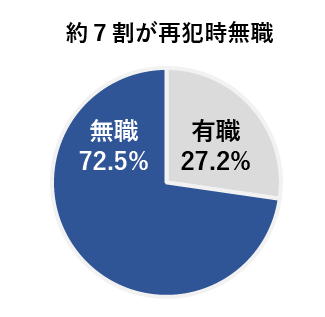

刑務所に再び入所した者のうち約7割が再犯時に無職。仕事に就いていない者の再犯率は、仕事に就いている者と比べて約3倍。

資料:法務省の資料による

※1 ある年の刑事施設出所者のうち、出所後2年以内に、新たな罪を犯して刑事施設に再入所した者の割合

※2 更生保護施設又は自立準備ホームに入所した仮釈放者

資料:法務省の資料による

資料:法務省の資料による

資料:法務省の資料による

資料:法務省の資料による

これらの統計が示すことは、刑事施設入所中・出所後の地域社会において、住居・就労の確保の支援、保健医療・福祉サービスの利用促進のための支援、学校等と連携した修学支援を行うことが、犯罪や非行をした人の再犯を防ぐために必要であるということです。

ここでは、刑事施設や少年院とそれらを出た後における社会内で行われている再犯防止の取組をご紹介します。

3刑務所などで行われている取組

刑事施設

受刑者の反省を促し、社会生活に適応できる力を身に付けさせる「矯正処遇」

再犯を防ぐためには、刑事施設に入所している間に、受刑者が被害者等の心情等に向き合うことなどを通じて、自分が犯した罪の重さを自覚し反省と悔悟の情を深め、謝罪や被害弁償等の具体的な行動に結び付けることや、過ちを二度と起こさないよう、改善更生の意欲を持ちながら、社会生活に適応できる能力を身に付けさせることが重要です。刑事施設では、「作業」「改善指導」「教科指導」の3つの柱で構成される「矯正処遇」を通じて、受刑者に犯した罪の責任を自覚させ、社会復帰に向けた支援をします。

作業

作業(職業訓練を含む。)は、受刑者に規則正しい勤労生活を行わせることにより、受刑者が規律ある生活態度を習得したり、勤労意欲を養ったり、職業的な知識・技能を身に付けたりすることで、社会復帰を促進することを目的としています。

改善指導

受刑者に犯罪の責任を自覚させ、社会生活に適応するために必要な知識や生活態度を習得させるために行う指導です。全ての受刑者を対象とした「一般改善指導」と、特定の事情を有することにより改善更生や円滑な社会復帰に支障が認められる受刑者を対象とした「特別改善指導」があります。特別改善指導には、薬物依存離脱指導、暴力団離脱指導、性犯罪再犯防止指導、被害者の視点を取り入れた教育、交通安全指導、就労支援指導があります。

教科指導

社会生活の基礎となる学力を欠くことにより改善更生や円滑な社会復帰に支障があると認められる受刑者には、小学校または中学校の教科の内容に準ずる「補習教科指導」を行うほか、更なる学力向上を図ることが、円滑な社会復帰に特に役立つと認められる受刑者に対しては、高等学校または大学の教科の内容に準ずる「特別教科指導」を行っています。

少年院

在院者の健全育成を目指して行われる「矯正教育」

少年院では、再非行をしないよう在院者に対し、矯正教育を行っています。矯正教育は「生活指導」、「教科指導」、「職業指導」、「体育指導」及び「特別活動指導」の5つの分野からなっています。

生活指導

生活指導は、矯正教育の中心的な部分を占めています。反社会的なものの見方や考え方、行動の仕方を是正させ、健全な社会生活を営むための基礎となる知識及び生活態度を習得させることを目的としています。

特定の事情を有する在院者に対しては、その改善に向けて、被害者の視点を取り入れた教育、薬物非行防止指導、性非行防止指導、暴力防止指導、家族関係指導、交友関係指導及び成年社会参画指導を実施しています。

教科指導

義務教育未修了者には、主として中学校の課程を履習させ、高等学校教育を必要とする者には、通信制課程の教育を受けさせています。また、希望する者には、高等学校卒業程度認定試験を受験させるなどしています。

職業指導

在院者の多くに共通する傾向として、職業に関して必要な知識や勤労の意欲が欠けています。しかも、出院後直ちに職業生活に入る必要のある者が大部分ですので、これらの在院者に対しては、勤労意欲の向上を図り、職業に関する知識や技能を身に付けさせることが重要になります。主な種目は、総合建設科、製品企画科、ICT技術科、介護福祉科等です。

体育指導

少年院では、各種スポーツなどを通じて、健全な身体の発達を促し、運動能力や健康で安全な生活を営む能力を育成するため、体育指導を行っています。

特別活動指導

特別活動指導は、在院者に共通する一般的な教育上の必要性により、主として集団で行う教育活動であり、文化祭、運動会などの各種行事やクラブ活動、社会貢献活動等があります。

少年鑑別所(法務少年支援センター)

地域社会の非行及び犯罪の防止に向けた取組

少年鑑別所は、法務少年支援センターの名称で、非行・犯罪に関する問題等に関する知識・ノウハウを活用して、児童福祉機関、学校・教育関係機関、NPO等の民間団体等、青少年の健全育成に携わる関係機関と連携を図りながら、地域における非行・犯罪の防止に関する活動や、健全育成に関する活動の支援などに取り組んでいます。

主な支援の内容

- こどもの発達・性格の調査

- こどもや保護者への心理相談

- ケース検討会への参加

- 研修・講演への講師派遣

- 法教育授業等

(写真提供:法務省)

4社会復帰に向けた出所・出院後の指導や支援

更生保護とは

刑務所出所者などが立ち直り、社会で自立するためには、本人の強い意志と努力が必要であることはもちろんですが、立ち直ろうと決意した人を地域社会で受け入れていくことが重要です。犯罪や非行をした人を社会の中で適切に処遇し、地域社会の理解・協力を得て、自立し改善更生することを助けることにより、安全・安心な地域社会を作る。これを「更生保護」と言います。

再犯を防ぐ環境を整える「生活環境の調整」

刑務所や少年院を出た後の社会復帰を円滑にするため、収容中の段階から、釈放後の帰住先の状況を調査し、適当な住居や仕事を確保したり、家族や福祉、医療その他の関係者から必要な援助・協力が得られるよう協議したりするなどして、釈放後の生活環境を整えています。

健全な社会の一員へと導く「保護観察」

実社会の中でその健全な一員として更生するよう、保護観察官や保護司が生活状況を把握しつつ必要な指導をし、住居や仕事の確保などの支援を行っています。この指導・支援に当たっては、体系的なアセスメントを実施し、その方針を決定しています。例えば、特定の犯罪傾向がある人に対しては、認知行動療法に基づく専門的処遇プログラムを実施しているほか、保護観察対象者のニーズに合わせた福祉的支援などにも積極的に取り組んでいます。

実社会の中でその健全な一員として更生するよう、保護観察官や保護司が生活状況を把握しつつ必要な指導をし、住居や仕事の確保などの支援を行っています。この指導・支援に当たっては、体系的なアセスメントを実施し、その方針を決定しています。例えば、特定の犯罪傾向がある人に対しては、認知行動療法に基づく専門的処遇プログラムを実施しているほか、保護観察対象者のニーズに合わせた福祉的支援などにも積極的に取り組んでいます。

地域に寄り添い地域に貢献する「更生保護に関する地域援助」

犯罪や非行に関連して生きづらさを抱えている本人やその家族、支援者から、専門の職員が困りごとや悩みを聴き、相談内容に応じたアドバイスや、関係機関とのネットワークを活用した支援の紹介や調整を行っています。

更生保護の担い手

「更生保護」の活動には、国家公務員である保護観察官とともに、保護司や更生保護施設を始めとする多くの民間の方々が関わっています。

保護観察官

保護観察官は、地方更生保護委員会・保護観察所に配置されている国家公務員で、心理学、教育学、福祉及び社会学などの専門的知識に基づいて、再犯・再非行の防止と社会復帰の促進のための指導・援助を行っています。

(写真提供:法務省)

保護司

保護司は、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支えるボランティアです(法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員)。保護観察官と協働して、保護観察を受けている人と面接を行い指導や助言を行ったり、刑務所等に入っている人の帰住先の生活環境を整えたり、犯罪を予防するための啓発活動を行ったりします。現在、全国で約48,000人の保護司が活動しています。

(写真提供:法務省)

更生保護女性会

更生保護女性会は、女性としての立場から、犯罪・非行の未然防止のための啓発活動を行うとともに、罪を犯した人の更生支援や青少年の健全な育成を助け、非行のある少年の改善更生などに協力するボランティア団体です。全国で約13万人の会員が参加しており、公民館などで地域の実情に即して非行問題などを話し合うミニ集会や親子ふれあい行事などに取り組んでいます。

BBS会(Big Brothers and Sisters Movement)

BBS会は、非行など様々な問題を抱える少年たちに、兄や姉のように身近な存在として接しながら、少年たち自身で問題を解決し、健全に成長することを支援することで、犯罪や非行のない地域社会の実現を目指す青年ボランティア団体です。全国に約4,400人の会員がおり、児童福祉施設における学習支援や児童館でのこどもとのふれあい行事なども実施しています。

協力雇用主

犯罪や非行の前歴のために定職に就くことが難しい刑務所出所者などを、その事情を理解した上で雇用し、改善更生に協力する民間の事業主です。全国で約2万5,000(令和4年(2022年)10月1日現在)の協力雇用主が登録されています。

更生保護施設

更生保護施設は、住居がない、頼るべき人がいないなどの理由で直ちに自立することが難しい刑務所出所者などを受け入れて、宿泊場所や食事を提供するほか、社会復帰のための就職援助や生活指導などを行う施設です。全国に102の更生保護施設があり、更生保護法人などの民間団体により運営されています(令和5年(2023年)4月1日現在)。

更生保護協会

更生保護協会は、更生保護の地域支援ネットワークを構築したり、地域の関係機関・団体への助成や研修の実施を通じて、立ち直りを支える個人や団体の活動を支援しています。また、地域住民や地方公共団体に対する広報・啓発活動に取り組んでいます。

更生保護の担い手について、もっと詳しく知りたい方は、法務省「更生保護を支える人々」をご覧ください。

あなたの住む地域でも、たくさんの更生保護ボランティアが活動されています。

更生保護ボランティアに興味がある方は、法務省「全国の地方更生保護委員会・保護観察所一覧」をご覧いただき、お近くの保護観察所にお問い合わせください。

5再犯防止には、地域社会で暮らす皆様のご理解とご協力が不可欠です

犯罪や非行をした人は、いずれは地域社会に戻ります。こうした人たちが再び犯罪をすることなく、地域社会の一員として安定した生活を送るためには、本人が立ち直りに向けた努力をすることはもちろん、地域社会で暮らす皆様のご理解とご協力を得ながら、官民一体となって支援を行っていくことも重要です。皆様には、まずは再犯防止の取組を知っていただき、それぞれの立場でできることを一緒に考えていただければ幸いです。

皆様のご理解・ご協力が被害者も加害者も生まない未来へとつながります。

コラム:“社会を明るくする運動"について

"社会を明るくする運動"は、全ての国民が犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの立ち直りについて理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪のない地域社会を築くための全国的な運動です。

より多くの皆さんに本運動を知っていただくため、"社会を明るくする運動"では、動画やポスターなどを用いて広報を行っています。また、全国各地で、だれでも参加できる催しを行っています。イベントに参加したり、広報動画を見たりしたことなどをきっかけにして、犯罪や非行のない安全で安心な暮らしを実現するために何ができるのかについて、皆さんも一緒に考えてみませんか。

罪や非行をした人も、反省と償いを経て社会に戻ってきます。彼らが立ち直りのために努力するのは当然に必要なことですが、社会に居場所がないために、再び犯罪や非行を重ねてしまうという「負のサイクル」があることも事実です。

立ち直りを決意した人が直面し得る「負のサイクル」と、彼らに拠り所や居場所を提供し、犯罪や非行からの立ち直りを支える「更生保護」の活動については、「ホゴちゃんの更生までの道のり」をご覧ください。

更生ペンギンのホゴちゃん

ホゴちゃんの更生までの道のり

社会を明るくする運動の広報について

法務省ホームページでは、社会を明るくする運動の広報ポスターやリーフレットを紹介しています。

(取材協力:法務省 文責:政府広報オンライン)