DV(配偶者や交際相手からの暴力)に悩んでいませんか。一人で悩まず、お近くの相談窓口に相談を!

POINT

配偶者や交際相手からの暴力(DV)は、決して許されるものではありません。もしも暴力を受け、悩みを抱えているときは、一人で悩まず相談してください。

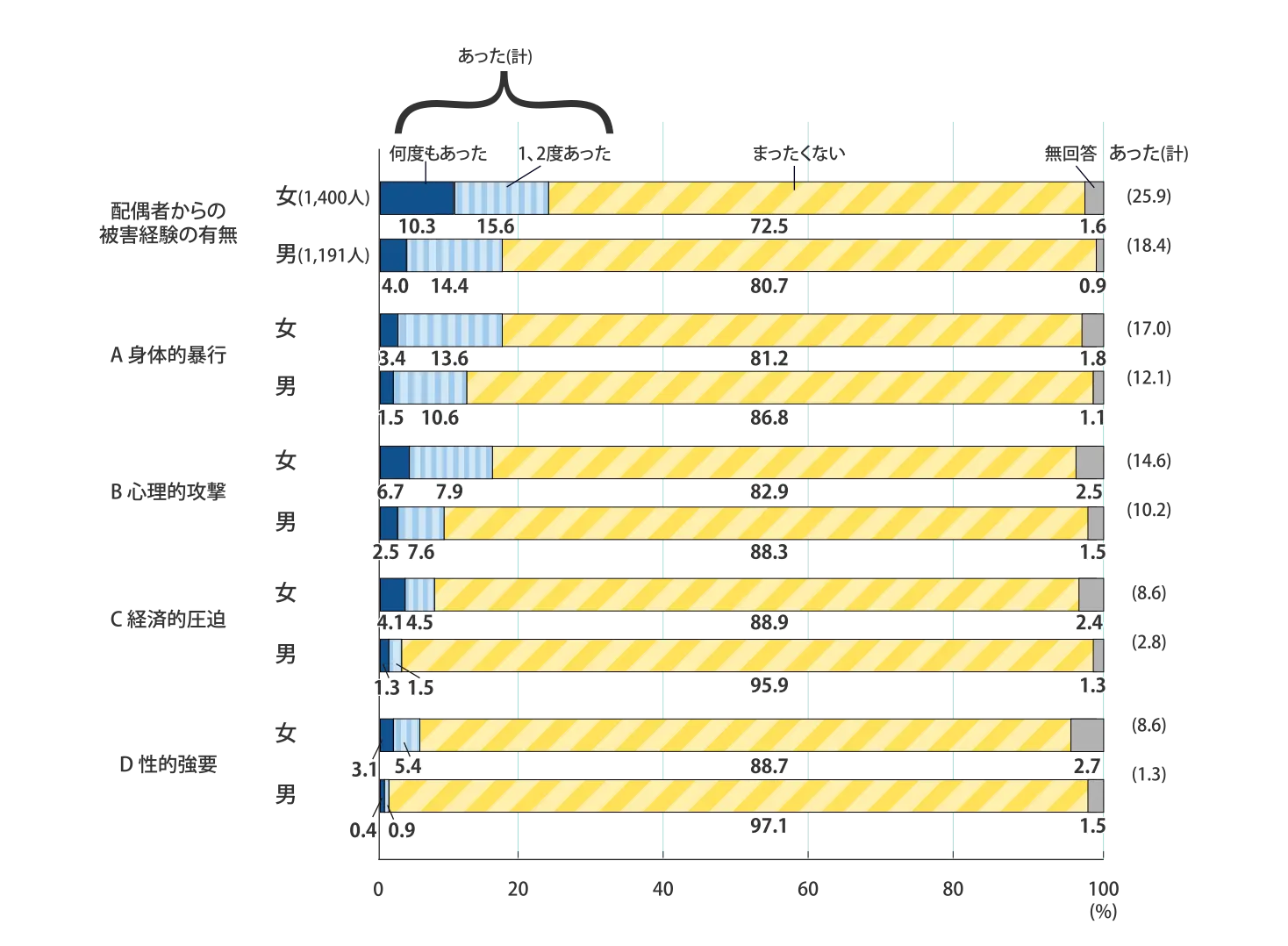

1DVの被害は多いの?

内閣府男女共同参画局が令和3年(2021年)3月に公表した「男女間における暴力に関する調査(令和2年度調査)」(以下「内閣府調査」といいます。)によると、これまで結婚したことのある人のうち、配偶者(※)などから、「身体的暴行」、「心理的攻撃」、「経済的圧迫」、「性的強要」といった暴力を繰り返し受けた経験があった人は、女性で10.3%、男性で4.0%という結果があります。また、配偶者から1度でも暴力を受けたことのある人を含めると、女性の約4人に1人、男性の約5人に1人は配偶者から被害を受けた経験があるということになります。

※内閣府調査における「配偶者」には、事実婚や別居中の夫婦、元配偶者(離別・死別した相手、事実婚を解消した相手)も含みます。

資料:内閣府男女共同参画局「男女間における暴力に関する調査」(令和3年(2021年)3月)より政府広報室作成

資料:内閣府男女共同参画局「男女間における暴力に関する調査」(令和3年(2021年)3月)より政府広報室作成2暴力は「身体的暴力」だけに限りません。DVに当たる行為とは?

暴力とは、殴る、蹴るなどの身体的暴力だけを指すのではありません。身体を傷つけなくても、怒鳴る、無視するなどして心理的に攻撃することや、生活費を渡さない又は外で働くことを制限して経済的に圧迫することも暴力です。また、嫌がっているのに性的な行為を強要するなど、性的な暴力もあります。

DV行為の例

- 心理的攻撃

- ▪大声でどなる、ののしる、物を壊す。

- ▪何を言っても長時間無視し続ける。

- ▪ドアを蹴ったり、壁に物を投げつけたりして脅す。

- ▪人格を否定するような暴言を吐く。

- ▪こどもに危害を加えるといって脅す。

- ▪SNSなどで誹謗中傷する。

- ▪交友関係や電話・メールを監視する、制限する。

- ▪行動や服装などを細かくチェックしたり、指示したりする。

- ▪他の異性との会話を許さない。

- 経済的圧迫

- ▪生活費を渡さない。

- ▪デート費用など、いつもパートナーにお金を払わせる。

- ▪お金を借りたまま返さない。

- ▪パートナーに無理やり物を買わせる。

- 性的強要

- ▪無理やり性的な行為を強要する。

- ▪見たくないのに、ポルノビデオやポルノ雑誌を見せる。

- ▪避妊に協力しない。

- ▪中絶を強要する。

上記の様々な暴力は、暴力を受けた本人の心身に重大な影響を及ぼします。暴力を受けない状態になってからも、暴力を受けていたときの恐怖が消えず、情緒不安定になったり、PTSD(心的外傷後ストレス障害)になったりするなど、心の健康を害してしまうケースもあります。

また、こどもがいる家庭において、両親の間で暴力行為が発生した場合は、こどもがその場面を直接目撃するかどうかにかかわらず、児童虐待の中の心理的虐待に当たるおそれがあります。また、こども自身が暴力をふるわれることもあり、こどもの安全を損なうのみならず、その健やかな成長発達にも多大な影響を及ぼします。

3DV被害を受けたら、どこに相談すればいいの?

内閣府調査によると、配偶者の暴力を受けながらも、被害にあった女性の約4割、男性の約6割は、「相談するほどのことではない」「自分にも悪いところがある」「自分さえ我慢すればいい」などと考えて、誰にも相談していないことが分かっています。

しかし、暴力はいかなる理由であっても、どんな間柄であっても、許される行為ではありません。暴力を受けた被害者を加害者から守るために、様々な相談・支援の窓口があります。

相手との関係が「つらい」「なにかおかしい」と感じていたら、「自分が我慢すればいい」と思わず、相談してください。性別にかかわらず、どなたでも相談できます。

どこに相談したらいいか分からない場合は、まずは「DV相談ナビ」や「DV相談+(プラス)」をご利用ください。

DV相談ナビ#8008(はれれば)

全国共通の電話番号(#8008 (はれれば))に電話をしてください。

発信地などの情報から最寄りの相談機関(配偶者暴力相談支援センター)に電話が自動転送され、直接相談できます。匿名でも相談できますのでご安心ください。

※相談は、転送先となる相談窓口の相談受付時間内に限られます。

※ご利用には、通話料がかかりますのでご注意ください。

※一部のIP電話などからはご利用いただけません。

関連ページ:内閣府「DV相談について」

DV相談+(プラス)

専門の相談員が、電話で365日・24時間対応しています。チャットやメールでも相談を受け付けており、外国語(10か国語)にはチャットで対応しています。

また、詳しいお話をお聞きした上で、相談員が必要だと判断した場合は、面接、同行支援などの直接支援、安全な居場所の提供を実施します。

電話での相談(フリーダイヤル)

DV相談+(プラス)

0120-279-889(つなぐ はやく)

チャット、メールでの相談

チャット、メール(日本語のみ)でも相談いただくことができます。

内閣府「DV相談+(プラス)」(内閣府委託事業)

※チャット相談は12時から22時まで対応しています。

その他の相談先

警察相談専用電話「#9110 」

受付時間:平日8時30分から17時15分まで(各都道府県警察本部で異なります。)

全国どこからでも、電話をかけた地域を管轄する警察本部などの相談窓口につながります。

4どんな支援が受けられるの?

配偶者暴力相談支援センター

各都道府県が設置する女性相談支援センター(令和6年(2024年)3月31日までは「婦人相談所」)や男女共同参画センター、児童相談所、福祉事務所などが、「配偶者暴力相談支援センター」の機能を果たしています。配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、以下のような業務(※注)を担っています。

- 相談又は相談機関の紹介

- カウンセリング

- 被害者及び同伴者の緊急時における安全の確保及び一時保護

- 自立して生活することを促進するための情報提供、助言、関係機関との連絡調整などの援助

- 被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供、助言、関係機関との連絡調整などの援助

- 保護命令制度の利用についての情報提供、助言、関係機関への連絡などの援助

※注:各支援センターによって実施されている業務は異なります。

被害者の中には、「第三者に相談していることを知られたくない」というかたが少なくありません。そのため、こうした相談窓口では、相談者の秘密は厳守します。

受けられる保護・支援について

相談機関(配偶者暴力相談支援センター)では、相談員が話をよく聞いた上で、必要に応じて次のような支援を行っています。

一時保護

被害者の生命や心身の安全を確保するために必要な場合、女性相談支援センターなどで一時的に保護してもらうことができます。一時保護施設では、同伴したこどもと一緒に安全に生活することができます。

自立支援

配偶者暴力相談支援センターでは、職業紹介や職業訓練、公営住宅、生活保護などの情報提供を行い、自立して生活ができるよう支援しています。

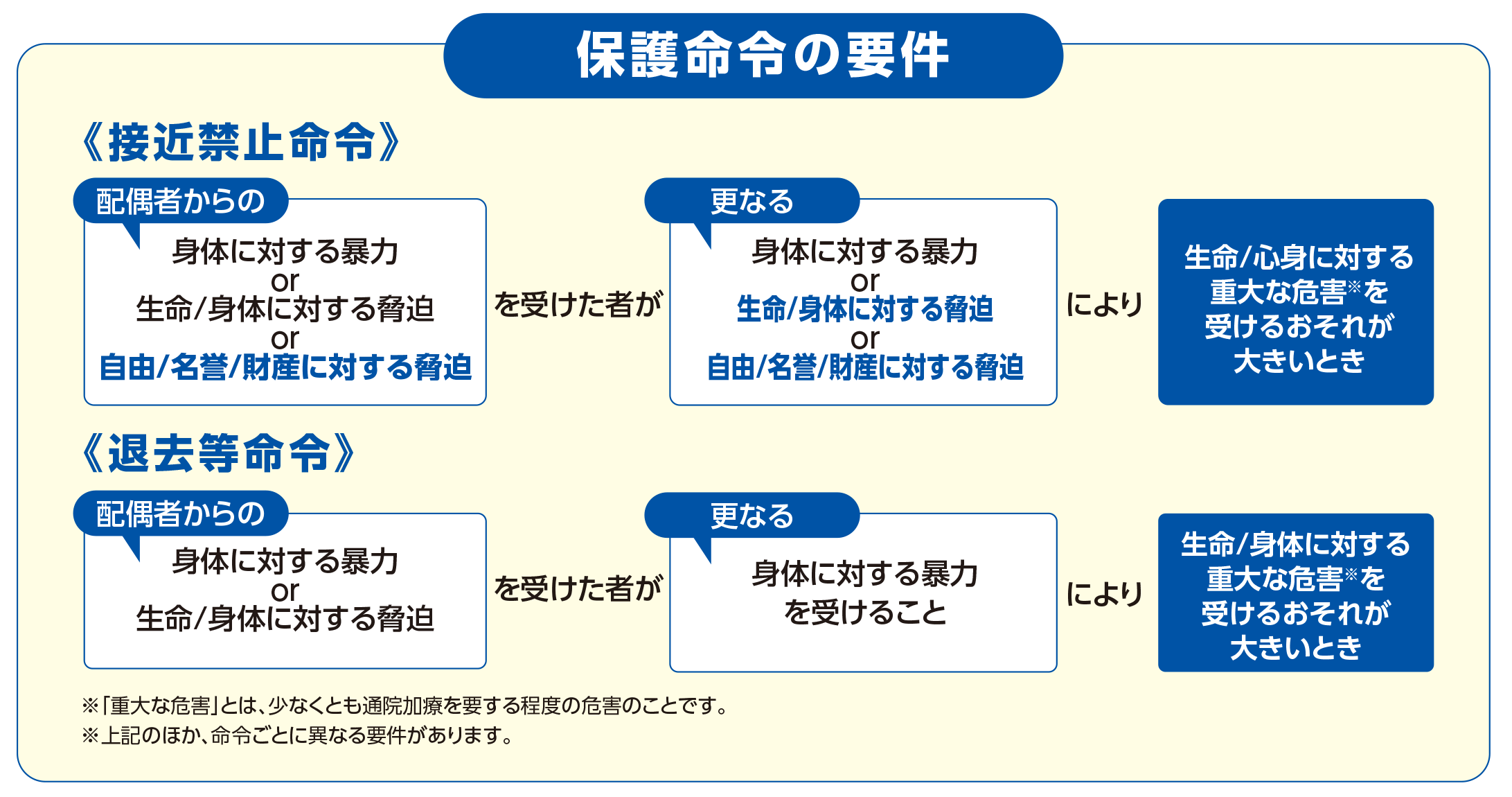

保護命令制度

保護命令制度とは、地方裁判所が、被害者の申立てにより、配偶者に対し、一定の行為を禁止する命令を発令する制度です。被害者の性別は問わず、男性の被害者も申立てをすることができます。また、同性カップル間の暴力についても、保護命令の対象となった例があります。 令和6年(2024年)2月現在、以下の五つの命令があります。

- ① 被害者への接近禁止命令

- 被害者へのつきまといや被害者の住居、勤務先などの近くをはいかいすることを禁止する命令

※以下の三つの命令は、被害者への接近禁止命令の要件を満たすことを要件としており、命令期間は、被害者への接近禁止命令が発令されている間に限られます。

- ② 被害者への電話等禁止命令

- 被害者に対し、面会の要求、行動監視の告知、著しく粗野乱暴な言動、無言電話、緊急時以外の連続した電話・電子メールの送信などを禁止する命令。被害者からの申立てにより、被害者への接近禁止命令と同時に又はその発令後に発令されます。

- ③ 被害者の同居の子への接近禁止命令

- 被害者と同居する未成年の子へのつきまといや子の学校などの近くをはいかいすることを禁止する命令。被害者からの申立てにより、被害者への接近禁止命令と同時に又はその発令後に発令されます。

- ※当該子が15歳以上の場合は、子の同意がある場合に限ります。

- ④ 被害者の親族等への接近禁止命令

- 被害者の親族等、被害者と社会生活において密接な関係を有する者(親族等)へのつきまといや住居、勤務先などの近くをはいかいすることを禁止する命令。被害者からの申立てにより、被害者への接近禁止命令と同時に又はその発令後に発令されます。

- ※「親族等」には、被害者の成年の子を含みます。

- ※親族等の同意がある場合に限ります。

- ⑤ 被害者と共に生活の本拠としている住居からの退去等命令

- 配偶者又は生活の本拠を共にする交際相手に被害者と共に生活の本拠としている住居からの退去及び住居の付近のはいかいの禁止を命ずる命令。

- なお、配偶者である相手方が保護命令に違反すると1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

5令和6年(2024年)4月1日から保護命令制度が新しくなります。

保護命令制度の拡充・保護命令違反の厳罰化を図るため、改正配偶者暴力防止法が令和6年(2024年)4月1日から施行されます。

発令対象の拡大

接近禁止命令等の申立てをすることができる被害者について、自由、名誉、財産に対する脅迫を受けた者が追加されます。また、命令の発令要件が、心身に重大な危害(※注)を受けるおそれが大きいときに拡大されます。

※注:「心身に重大な危害」のうち、「心」(精神)への重大な危害としては、うつ病、心的外傷後ストレス障害(PTSD)、適応障害、不安障害、身体化障害が考えられます。

その他の改正のポイント

「被害者の子への電話等禁止命令」の新設

子への接近禁止命令とあわせて、被害者への接近禁止命令の実効性を確保するため、新しく設けられます。

電話等禁止命令の対象行為の拡大

緊急時以外の連続した文書の送付・SNSなどの送信、緊急時以外の深夜早朝(午後10時から午前6時)SNSなどの送信、性的羞恥心を害する電磁的記録の送信、GPSによる位置情報の無承諾取得などが追加されます。

発令期間の伸長

接近禁止命令等について、その発令期間が従来の6か月間から1年間に伸長されます。

厳罰化

保護命令に違反した者は、2年以下の拘禁刑※又は200万円以下の罰金に処されます。

(令和6年(2024年)3月31日までは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

※刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日の前日までは「懲役」

詳細は以下のサイトをご覧ください。

- 【現行制度】

- 内閣府「保護命令」

- 【令和6年(2024年)4月1日以降の制度】

- 内閣府「配偶者暴力防止法の令和5年一部改正法情報」

- ※保護命令制度に関するパンフレット、配偶者暴力防止法に関するQ&Aなど是非ご覧ください。

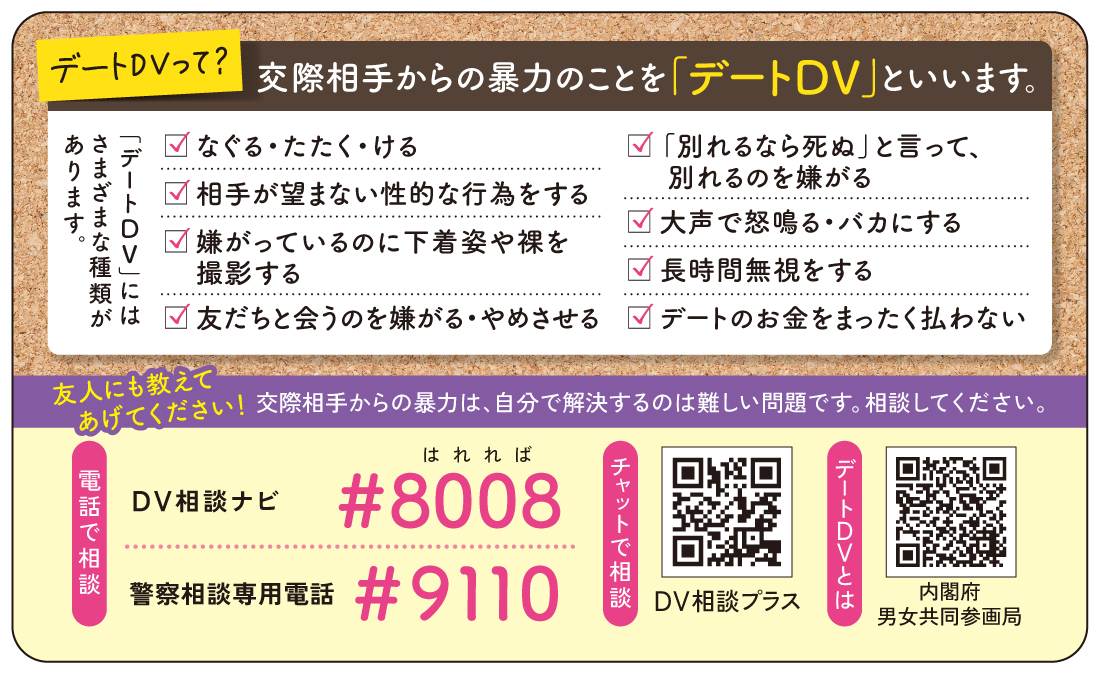

6「デートDV」を知っていますか?

男女間における暴力は夫婦・パートナー間だけで起こっている問題ではありません。実は、恋人同士の間でも交際相手に対する暴力が起こっています。内閣府調査によると、交際相手がいた女性の16.7%、男性の8.1%が、交際相手からの暴力、いわゆる「デートDV」を受けています。デートDVは、性別にかかわらず、誰にとっても身近な問題といえます。

- デートDVの例

- ▪携帯電話の着信履歴やメールをチェックする。

- ▪「ばか」などと、傷つく呼びかたをする。

- ▪自分の予定を優先させないと無視したり、不機嫌になったりする。

- ▪無理やり性的な行為をする。

- ▪いつもおごらせる。

- ▪思いどおりにならないと、怒鳴ったり責めたり脅したりする。

デートDVを受けたときは、自分を責めたり、一人で悩んだりせずに、配偶者暴力相談支援センターなどのお近くの相談窓口に早めに相談しましょう。各機関では、様々な暴力に関する相談を受け付けています。

また、性犯罪・性暴力に関する相談窓口として、「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」があります。医療機関やカウンセリング、法律相談などの専門機関とも連携しています。

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(全国共通番号)

#8891(はやくワンストップ)

通話料無料

最寄りのワンストップ支援センターにつながります。

※NTTひかり電話からかける場合:0120-8891-77

内閣府男女共同参画局「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」

※同居する交際相手による暴力についても配偶者暴力防止法が適用されるため、交際相手と同居している被害者なども、「保護命令」による保護の対象となります。

コラム:女性に対する暴力をなくす運動

国連では11月25日を「女性に対する暴力撤廃国際日」として定めています。これを受け、政府では、毎年11月12日から11月25日までの2週間を「女性に対する暴力をなくす運動」の期間とし、広報啓発活動を実施しています。地方公共団体や民間団体などにおいても、運動のシンボルであるパープルリボンにちなんで、全国各地のランドマークなどを紫色にライトアップする「パープル・ライトアップ」が実施されています。このライトアップには、「女性に対する暴力の根絶」と、被害者に対する「ひとりで悩まず、まずは相談を!」というメッセージが込められています。

国連では11月25日を「女性に対する暴力撤廃国際日」として定めています。これを受け、政府では、毎年11月12日から11月25日までの2週間を「女性に対する暴力をなくす運動」の期間とし、広報啓発活動を実施しています。地方公共団体や民間団体などにおいても、運動のシンボルであるパープルリボンにちなんで、全国各地のランドマークなどを紫色にライトアップする「パープル・ライトアップ」が実施されています。このライトアップには、「女性に対する暴力の根絶」と、被害者に対する「ひとりで悩まず、まずは相談を!」というメッセージが込められています。

まとめ

DVは決して許されるものではありません。あなたが配偶者やパートナー、身近な人からの暴力に悩んでいたり、友人が交際相手との関係に困っていたりしたら、まずは最寄りの窓口に相談してください。早めの相談が問題解決への第一歩となります。

(取材協力:内閣府 文責:政府広報オンライン)