あなたに合った支援があります! ご存じですか?「子ども・子育て支援新制度」

すべての家庭が安心して子育てができ、こどもたちが笑顔で成長していくために、平成27年(2015年)4月から「子ども・子育て支援新制度」がスタートしています。この制度では、こどもの年齢や親の就労状況などに応じた多様な支援を用意し、必要とするすべての家庭が利用できる支援を目指しています。ここでは、新制度による子育て支援の内容や利用するための手続きなどをご紹介します。

1どのような子育て支援があるの?こどもの年齢や親の就労状況に応じて多様な支援が用意されています

「子育てと仕事と両立できるか不安」「こどもを預けたいが、保育所が満員で預けられない」・・・・・・。

こうしたこども・子育てをめぐる様々な課題を解決し、安心して子育てできるように「子ども・子育て支援新制度」が平成27年4月にスタートしました。「子ども・子育て支援新制度」では、必要とするすべての家庭が利用でき、こどもたちが豊かに育っていける支援を目指し、支援の「量の拡充」と「質の向上」の両面から、様々な取組を行っています(※コラム2)。

子ども・子育て支援新制度の取組

身近な市区町村が主体となって、地域の実情に応じて以下のような取組が行われます。

- 支援の量を拡充!

- 子供の年齢や親の就労状況などに応じた多様な支援を用意

教育・保育や子育て支援の選択肢を増やす - 1人目はもちろん、2人目、3人目も安心して子育てできるように待機児童の解消に向け教育・保育の受け皿を増やす

- 子供の年齢や親の就労状況などに応じた多様な支援を用意

- 支援の質を向上!

- 幼稚園や保育所、認定こども園などの職員の処遇を改善

→給与アップ、研修の充実など処遇の改善を行い、職場への定着と質の高い人材確保を目指す

- 幼稚園や保育所、認定こども園などの職員の処遇を改善

このような取組により、こどもの年齢や保護者の就労状況などに応じて多様な支援を用意しています。

こどもの年齢や保護者の就労状況などに応じた、様々な支援

2新制度で増えた教育・保育の場とは?幼稚園や保育所に加え、「認定こども園」や「地域型保育」が利用できます

小学校就学前のこどもの教育・保育の場は、平成18年(2006年)に「認定こども園」の制度がスタートするまで、長らく「幼稚園」や「保育所」に限られていました。新制度では、地域の実情に応じて「認定こども園」への移行を推進するほか、待機児童が特に多い0~2歳のこどもを少人数で保育する「地域型保育」ができました。

これらは、こどもの年齢や保護者の就労状況などによって、利用できる施設などが違ってきます。それぞれの施設などの利用時間や利用できる保護者の条件などは次のとおりです。

※実際にどのような施設や事業が利用できるかは、お住まいの市区町村にご確認ください。

| 幼稚園 (3歳~5歳)  |

小学校以降の教育の基礎をつくるための、幼児期の教育を行う学校

|

| 保育所 (0歳~5歳)  |

就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設

|

| 認定こども園 (0歳~5歳)  |

幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設 | |

| 0歳~2歳 |

|

|

| 3歳~5歳 | 保護者の就労状況に関わりなく教育・保育を一緒に受けます 保護者の就労状況が変わっても、通いなれた園を継続して利用できます

園により延長保育も実施

|

|

| 地域型保育 (0歳~2歳)  |

少人数の単位で0~2歳のこどもを保育する、市区町村の認可事業

※地域型保育では、保育内容の支援や卒園後の受け皿の機能を担う連携施設(保育所、幼稚園、認定こども園)の設定が求められています。 |

|

| 【地域型保育の4つのタイプ】 | ||

| 家庭的保育(保育ママ) | 家庭的な雰囲気のもとで、少人数(定員5人以下)を対象にきめ細かな保育を行います | |

| 小規模保育 | 少人数(定員6~19人)を対象に、家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細かな保育を行います | |

| 事業所内保育 | 会社の事業所の保育施設などで、従業員のこどもと地域のこどもを一緒に保育します | |

| 居宅訪問型保育 | 障害・疾患などで個別のケアが必要な場合や、施設がなくなった地域で保育を維持する必要がある場合などに保護者の自宅で、1対1で保育を行います | |

※表中のイラストはこども・子育て支援新制度シンボルマークのキャラクターです。

コラム1

あなたに合った施設を探せる「ここdeサーチ」

「ここdeサーチ」は、全国の教育・保育施設等を検索し、各施設の住所や教育・保育内容、利用定員、実費徴収額などの詳細情報を閲覧できるウェブサイトです。

保育園や幼稚園、認定こども園などお子さんの入園施設を探すときはもちろん、休日に一時利用したいとき、病児保育がある施設を探したいときなど、利用者のニーズや地域を絞り込んで、利用できる施設を探すことができます。ぜひ、ご利用ください。

3施設などを利用するには?お住まいの市区町村から利用のための認定を受ける必要があります

施設などの利用を希望する場合は、お住まいの市区町村から利用のための認定を受ける必要があります。

| こどもの年齢 | 保育を必要とする事由(*) | 利用できる施設 | 利用のための認定 (認定区分) |

|---|---|---|---|

| 3歳~5歳 | 該当しない | 幼稚園 認定こども園 |

1号認定 |

| 該当する | 保育所 認定こども園 |

2号認定 | |

| 0歳~2歳 | 該当する | 保育所 認定こども園 地域型保育 |

3号認定 |

※新制度に移行していない幼稚園もあります。その園を利用する場合は認定を受ける必要はありません。

*「保育を必要とする事由」については、こども家庭庁「よくわかる「子ども・子育て支援新制度」」をご覧ください。

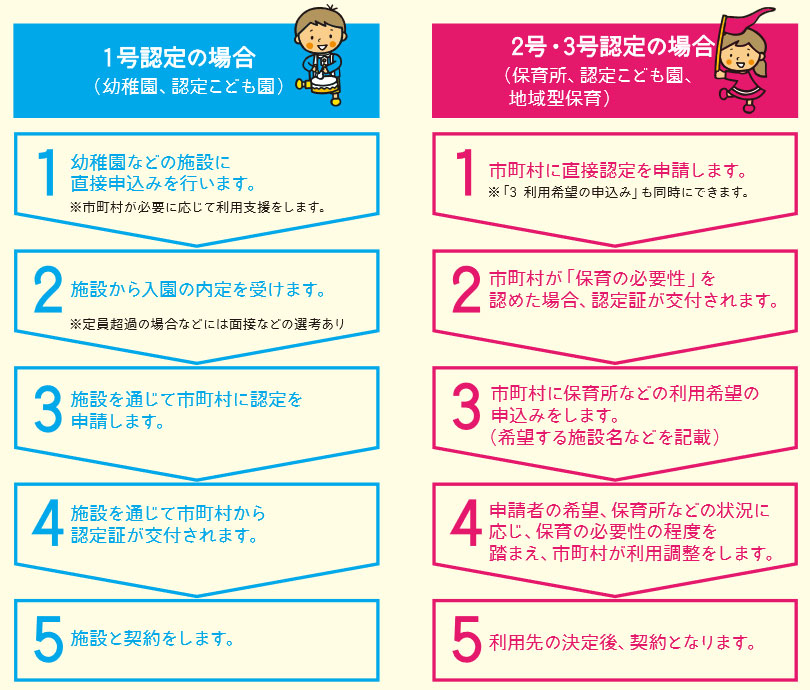

施設などの利用手続きは、認定区分によって異なります。

- 1号認定の場合

直接、希望する幼稚園や認定こども園に利用の申し込みを行います。 - 2号・3号認定の場合

まず、市区町村の窓口で「保育の必要性」の認定を申請し、市区町村から認定証が交付されたら、保育所、認定こども園、地域型保育のいずれかへの利用希望の申し込みをします。

手続の流れ

出典:内閣府子ども・子育て本部『子ども・子育て支援新制度なるほどBOOK』

個別の幼稚園や保育所などへの入園手続の方法や申込時期などの詳細については、施設やお住まいの市区町村にお問い合わせください。

4保育料はどうなるの?認定区分や保護者の所得に応じて決まります

施設などの保育料は国が定める上限額の範囲内で、それぞれの市区町村が定めます。

保育料は保護者の所得(市区町村民税所得割課税額など)をもとに算出されます。

※施設によっては、基本となる保育料のほか、スクールバス代などの実費負担や、各施設が独自に質の向上を図るために追加の負担額が生じる場合があります。

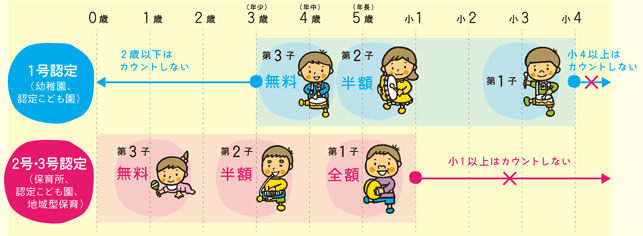

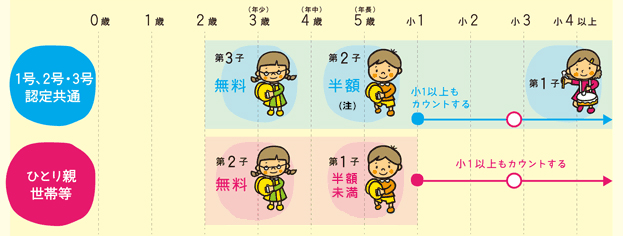

多子世帯やひとり親世帯には、保育料の負担軽減があります。

(1)きょうだいで利用する場合、最年長のこどもから順に2人目は半額、3人目以降は無料となります。

※1号認定(幼稚園、認定こども園)と2号・3号認定(保育所、認定こども園、地域型保育)で多子計算のカウントの方法が違います。

※ きょうだいで通園する施設が異なる(設定区分が異なる)場合も、カウントの方法は同じです。

【例】第1子が小3、第2子が5歳(1号認定)で幼稚園を利用、第3子が3歳(2号認定)で保育所を利用している場合

⇒ 第2子:小3以下の範囲で数えて第2子カウントになるので半額

⇒ 第3子:小学校就学前以下の範囲で数えて第2子カウントになるので半額

(2)年収約360万円未満相当の世帯の場合、軽減措置が拡充されます。

※ 生活保護世帯や、ひとり親世帯などで市町村民税非課税世帯の場合は、第1子から無料です。

(注)市町村民税非課税世帯の場合は、第2子から無料です。

保育料の詳細については、お住まいの市区町村にご確認ください。

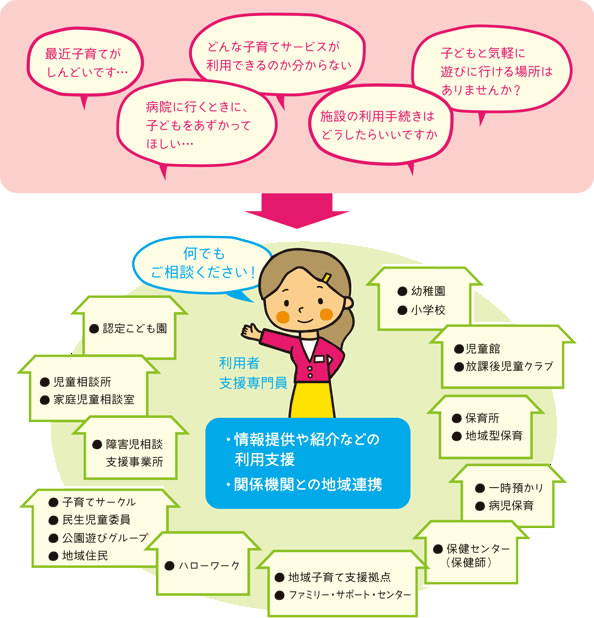

5子育てや子育て支援について相談したいときは?地域子育て支援拠点などにいる利用者支援専門員にご相談ください

保育所や認定こども園、地域型保育だけでなく、新制度では、地域のニーズに応じた様々な子育て支援のメニューがあります。例えば、利用者支援事業では、子育てをする皆さんがそれぞれの困りごとなどに合わせて、必要な支援を選択して利用できるよう、地域子育て支援拠点や行政窓口などに利用者支援専門員(子育てコンシェルジュ)を配置して、情報の提供や支援の紹介などを行っています。

子育てで困っていること、悩んでいることがあれば、お気軽に利用者支援専門員にご相談ください。

地域における様々な子育て支援の概要については、こども家庭庁「地域の子育て支援の充実」をご覧ください。

また、お住まいの地域で実際にどのような支援があるかは、市区町村にお問い合わせください。

コラム2

企業による子育て支援も応援します!「企業主導型保育事業」

平成28年度からは、企業が助成金を受けて、従業員のための保育施設を設置・運営する企業主導型保育事業がスタートしました。

保育施設の中には「地域枠」を設け、地域のこどもを受け入れている施設もあります。

パンフレットは企業主導型保育事業パンフレット(企業のご担当向け)からダウンロードできます。

詳しくは企業主導型保育事業ポータルサイト(児童育成協会)をご覧ください。

コラム3

待機児童解消のための「子育て安心プラン」

政府は、待機児童を解消するため、平成25年度(2013年度)から「待機児童解消加速化プラン」により、保育の受け皿整備に取り組んできました。

平成30年度(2018年度)からは、これまで以上に1、2歳児の受け皿整備を強力に進めるため、新たに「子育て安心プラン」による取組が開始されます。本プランでは、意欲的な自治体を支援することにより、保育の受け皿をさらに増やし、遅くとも平成32年度末までの3年間で全国の待機児童を解消することを目標としています。

詳しくは下記のウェブサイトをご覧ください。

(取材協力:内閣府 文責:政府広報オンライン)