若者の皆さん! あなたの意見を一票に!

若い世代の意見を政治に反映していくために、平成27年(2015年)6月の公職選挙法の改正により、選挙権年齢が「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げられ、18歳、19歳の皆さんも、選挙で投票できることになりました。あなたの意見を反映する一票とするために、候補者の情報収集や選挙運動の仕方などについても知っておきましょう。

1なぜ「18歳以上」に引き下げられたの?若い世代の意見を、国や地方の政治にもっと反映されるようにするためです。

「選挙」とは、私たちの意見を政治に反映させるために、私たちの代表を選ぶ仕組みです(詳しくは次の章で)。その代表を選ぶことができる権利、つまり選挙で投票できる権利を「選挙権」といい、一定の年齢(選挙権年齢)に達した国民に与えられる権利です。

この選挙権年齢が、平成27年(2015年)6月の公職選挙法の改正により、これまでの「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げられました。これにより、18歳、19歳の人たちも「有権者」として投票できることになりました。

なぜ、選挙権年齢の「18歳」への引下げが行われたのでしょうか。

それは、少子高齢化が進むなかで未来の日本に生きていく若い世代に、現在そして未来の日本のあり方を決める政治に関与してもらいたい、という意図があるからです。

いま日本は、少子高齢化のために高齢者の人口が増える一方で、若年者の人口が減っています。このため若年者の有権者数が少ないことになり、若い世代の意見が国や地方の政治に反映されにくいことになります。

そこで、若い世代の意見がもっと政治に反映されるように選挙権年齢を引き下げ、より多くの若い人たちが選挙で投票できるようにしたのです。

また、世界各国を見ると、選挙権年齢は「18歳以上」が主流で、さらに引き下げる動きもあります。こうした動向も参考にして、このたびの選挙権年齢引下げとなっています。

参考)

コラム1

世界の選挙権年齢はどうなっているの?

国立国会図書館の調査によると、世界の187の国のうち約9割は、日本の衆議院に当たる下院の選挙権年齢が「18歳以上」となっています。例えば、アメリカ、イギリス、イタリア、ドイツ、フランスでも18歳以上となっています。

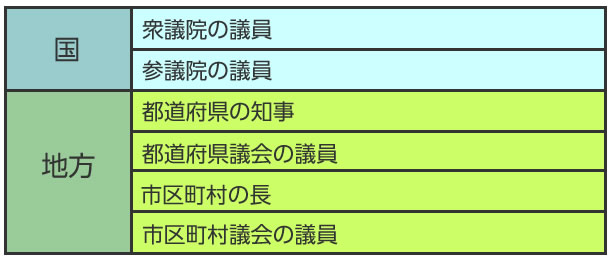

2どんな選挙で投票できるの?国会議員を選ぶ「国政選挙」や、都道府県の知事や市区町村長と、それらの議会の議員を選ぶ「地方選挙」で投票できます。

我が国では、「有権者」になると、衆議院と参議院の国会議員を選ぶ「国政選挙」や、都道府県の知事や市区町村長と、それらの議会の議員を選ぶ「地方選挙」で投票することができます。

選挙で選ぶ、私たちの代表

これらの議員や知事などの仕事は、私たち国民や住民の代表として、国や地方の政治を行うことです。

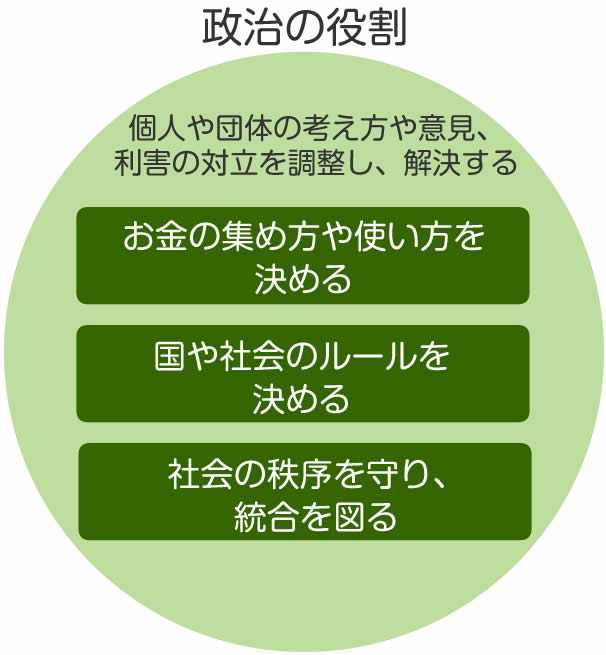

では、政治とは何かというと、その一番わかりやすい役割は、国民や地域の住民からどのように税金を集め、その税金をどのように使うか決めることだといえるでしょう。税金の集め方や使い方について個人や団体によって考えが異なるため、異なる様々な意見を調整し、まとめていくことになります。

同様に、法律や制度など国や社会のルールを作ること、社会の秩序を守り統合を図ることも政治の大きな役割です。こちらも個人や団体によって異なる考え方や意見の対立を調整し、解決を図ることが大切です。

こうした政治を行う代表者を選ぶための大事な手段が選挙であり、「有権者」になることは、選挙を通じて政治の過程に参加する権利を持つことです。

政治に参加するには、誰かに任せるのではなく、積極的に課題を調べ、考え、自分なりに判断していくことが大切です。それは私たち国民、住民の権利であるとともに、国や社会を構成する一員としての責務ともいえるものなのです。

参考)

選挙の種類について詳しくはこちら

コラム2

裁判官を審査する権利も~「最高裁判所裁判官国民審査権」

我が国では、衆議院議員の選挙権を持つ人は、同時に最高裁判所の裁判官の審査に投票する権利も持つことになります。これは、最高裁判所の裁判官について、その人が職務に適切かどうかを投票によって審査するものです。この最高裁判所裁判官国民審査は、裁判官ごとに任命後初めて行われる衆議院議員総選挙と同じ日、同じ投票所で行われます。

日本国憲法は、国会(立法)、内閣(行政)、裁判所(司法)の三つの独立した機関がバランスを保つことにより、権力の濫用を防ぎ、国民の権利と自由を保障する「三権分立」の原則を定めています。

最高裁判所の裁判官を審査することは、裁判所(司法)が適正に機能しているかどうか、国民が意見を反映させるために大切なことです。

3投票はどんなふうにするの?一人一票。投票日に、投票所で行うのが原則。ただし期日前投票などの仕組みも。

投票は、「一人一票」。そして「投票日に」「投票所で」行うことが原則です。

多くの市区町村では、投票日前に有権者に投票所入場券や投票所案内が自宅に郵送され、投票日や投票所が案内されます。この入場券や案内を投票所に持参して、投票用紙を受け取り、投票します。

なお、入場券や案内を持参しなくても、市区町村の選挙管理委員会が管理する「選挙人名簿」に登録されていれば投票することができます。

この選挙人名簿に登録されるのは年齢満18歳以上の日本国民で、以下のいずれかの資格を満たす人です。

(1)住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3か月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人

(2)住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3か月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されていた人で、その市区町村の区域内に住所を有しなくなった日から4か月を経過しない人

選挙人名簿への登録は、原則、住民票がある市区町村で、その市区町村に3か月以上引き続き居住している人が対象となります。そのため、進学や就職などで実家を離れて引っ越した場合、速やかに引越し先の市区町村に住民票を移しておかないと、引越し先の選挙人名簿に登録されず、引越し先で投票できないことになります。

進学や就職などで引っ越したら、速やかに住民票を移しましょう。

(※)なお、平成28年1月の法改正により、下記の場合にも旧住所地で選挙人名簿への登録がされることとなりました。

(1)旧住所地で住民票がつくられた日から引き続き3か月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている17歳の人が、転出後4か月以内に新住所地で18歳となったが、新住所地で住民基本台帳に記録されている期間が3か月未満である場合

(2)旧住所地で住民票がつくられた日から引き続き3か月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている18歳以上の人が、選挙人名簿に登録される前に転出してから4か月以内で、かつ新住所地で住民基本台帳に記録されている期間が3か月未満である場合

【選挙当日に投票できない場合は】

なお、投票日に指定された投票所に行けない場合は、次のような制度により投票することができます。

- 期日前投票

投票日の前でも、選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方は、指定された期日前投票所で投票することができます。選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの期間に、各市区町村に1力所以上設けられる「期日前投票所」で投票できます。詳細はお住まいの市区町村の選挙管理委員会までお問い合わせください。

- 不在者投票

前もって手続きをすれば、一時滞在先の市区町村や、指定された病院で投票できます。

参考)

また、海外に住んでいる有権者は、「在外選挙制度」を利用して在外公館や郵便などで国政選挙に投票できます。

参考)

詳しくはこちら

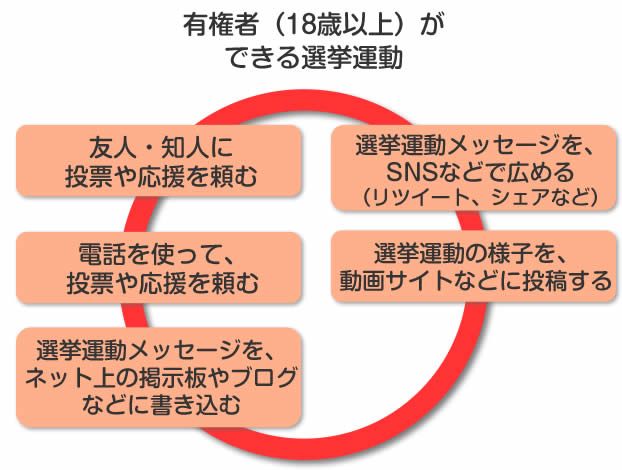

4選挙運動はできるの?18歳以上の人は、一定のルールを守ればさまざまな選挙運動ができます。

現職の議員、知事、市区町村長やそれらになりたいと考えている人は、自分の考えを有権者に説明し、支持を訴えるなどの「政治活動」を行っています。これには演説や後援会活動、政党活動などがあります。また、個人や団体から政治活動のための資金(政治資金)を集めることも含まれます。

有権者も自らの政治的な考え方にもとづいて、自らが支持する議員や候補者の後援会活動や政党活動に参加するなどの「政治活動」を行えます。

また、個別の選挙の公示・告示が行われると、特定の候補者の当選を目的として投票を得させるための活動である「選挙運動」が行われることとなります。選挙運動は、候補者と有権者のどちらも、候補者が選挙管理委員会に立候補の届出をしたときから投票日の前日までに限って行うことができます。

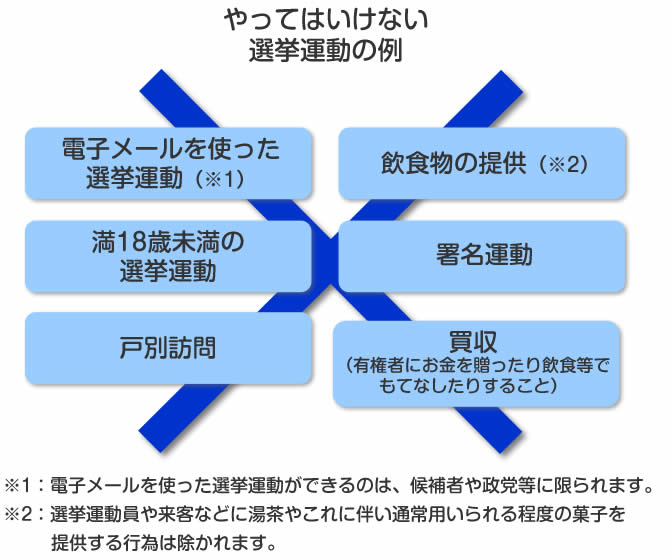

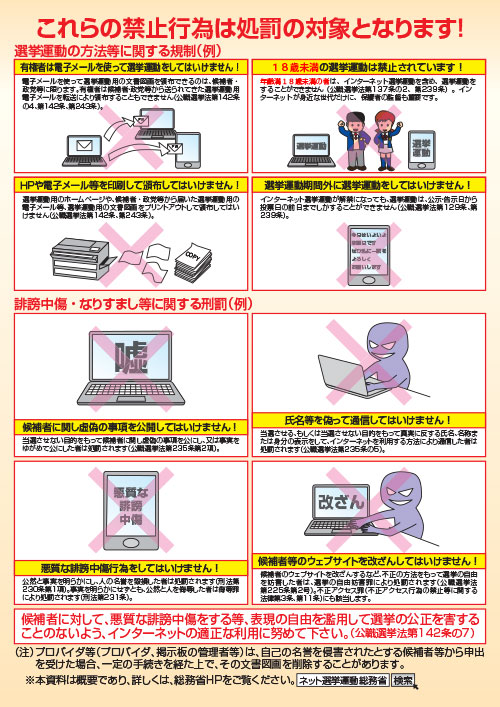

ただし、選挙運動には、公平を保つために一定のルールが設けられており、それに違反すると法律で罰せられることがありますので、くれぐれも注意してください。

有権者ができる選挙運動のうち、主なものは次のようになります。

また、選挙運動では、次のような行為が禁止されています。

なお、満18歳以上満20歳未満の者が公職選挙法違反等の罪を犯し、連座制(※)の対象となる場合(候補者の子による買収罪など)には、その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと家庭裁判所が認める場合、原則、保護処分ではなく刑事処分の対象となりますので、注意してください。

※連座制とは、候補者や立候補予定者と一定の関係にある者(秘書、親族など)が、買収罪などの罪を犯し、刑に処せられた場合には、たとえ候補者や立候補予定者が買収などの行為に関わっていなくても、候補者や立候補予定者本人について、その選挙の当選を無効とするとともに立候補制限という制裁を科す制度です。

コラム3

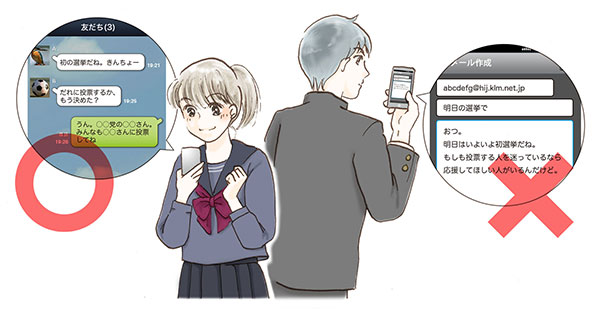

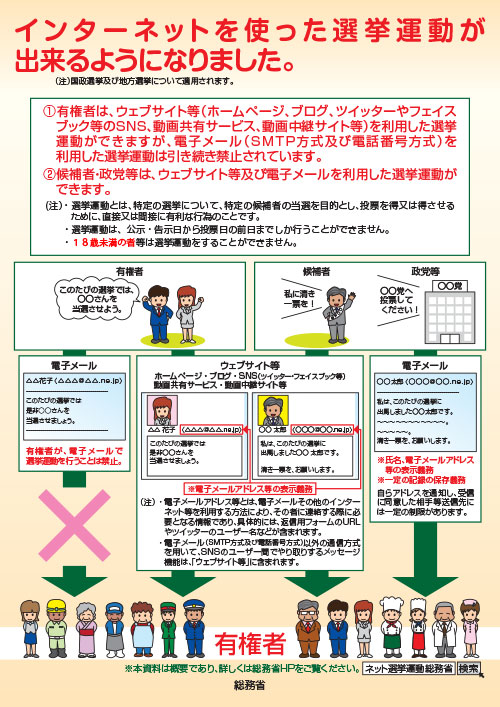

インターネットを使った選挙運動の注意点

有権者がインターネットを使った選挙運動をする場合は、次のような注意事項を守りましょう。

(1)有権者は、ウェブサイト等(※)を利用した選挙運動ができます。

※ウェブサイト等:

- ホームページ

- ブログ

- SNS(ツイッターやフェイスブック、LINEなど)

- 動画共有サービス(Youtubeなど)

- 動画中継サイト(ニコニコ動画など)

(2)有権者は、電子メールを利用した選挙運動は、禁止されています。

候補者や政党等以外は、電子メールを利用しての選挙運動はできません。また、選挙運動用のホームページや電子メールなどをプリントアウトして配ることも禁止されています。

(3)選挙運動ができるのは、選挙期間中(公示・告示日の立候補届出後から投票日前日まで)に限ります。

(4)候補者・政党等は、ウェブサイト等や電子メールを利用した選挙運動ができます。

(5)満18歳未満の人は、一切の選挙運動ができません。

インターネットを使った選挙について、詳しくはこちらをご覧ください。

このウェブページでは、わかりやすいチラシ(PDF)も見られます。

コラム4

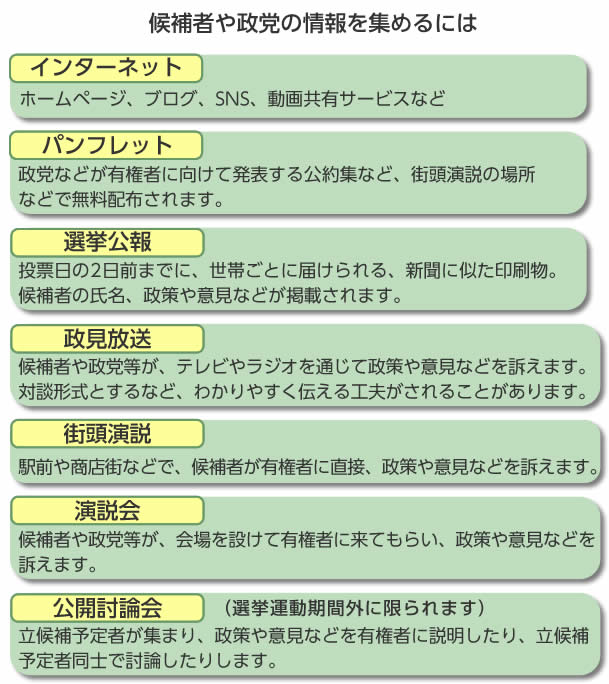

信頼できる候補者を選ぶために~候補者や政党の情報を集めよう

信頼できる候補者を選ぶためには、その候補者や所属する政党がどんな意見や政策を掲げているかなどを知ることが大事です。候補者や政党は、インターネットや公約集、街頭演説、政見放送、演説会・討論会などの様々な場を通して、有権者に対して情報を発信するための選挙運動をしています。投票する際の参考にしましょう。

5若い世代の声を未来に生かすためにあなたの一票を大切にしよう

いま、若い世代のまわりには様々な課題があります。例えば、若い世代に直接に関わる教育や就職の課題。いずれ関わってくる結婚や子育て、親の介護や自分の老後などの課題。そして、将来あるべき社会とは、といった課題もあるでしょう。

そうした課題を解決していくには、当事者である若い世代の一人ひとりが自分自身の考えを持って政治にかかわっていくことが大切です。

「こんな政策が欲しい」「こんな社会にしていきたい」といった自分自身の考えを持ち、それが政治に反映されるよう、自ら働きかけていく――そのためには、自分たちの声を政治に届ける代表者を選ぶことが重要です。

しかし、世代別にみると、若い世代の投票率が低くなっており、未来を担う若い世代の意見が政治に届きにくくなっています。

若い世代の皆さん、また、これから有権者になる中高生の皆さんも、選挙と政治が自分自身の未来にどのように関わってくるか、あらためて考えてみませんか。

若い世代の投票率が低い

資料:総務省「国政選挙における年齢別投票率」

皆さんが選挙や政治について考えるきっかけをつくるために、総務省や明るい選挙推進協会では、ウェブサイトなどを通じて様々な情報を提供しています。まずは選挙を知り、今後の一票に生かしてください。

(取材協力:総務省 文責:政府広報オンライン)