特別養子縁組や里親制度をご存じですか?全てのこどもが健やかに育つ環境を。

予期せぬ妊娠や病気、経済的な困窮でこどもを育てられない、こどもを虐待してしまうなど、様々な事情により、実の親によるこどもの養育が難しいことがあります。そのようなとき、実の親に代わって、温かい家庭環境の中でこどもを健やかに育てるために、特別養子縁組や里親などの制度があります。

動画

里親さんにきいた~子どもを預かってわかった5つのこと【字幕付】

(5分48秒)

様々な事情で親と暮らせない子どもを一時的に預かり育てる「里親制度」。里親に特別な資格や年齢制限はありません。家族と過ごす当たり前の毎日を必要としているこどもたちのために。あなたも里親制度について考えてみませんか。【字幕付】

ナレーション:貫地谷しほり

1養子縁組制度や里親制度とは?様々な事情によって実の親と暮らせないこどもが家庭環境の中で健やかに育つための制度

全てのこどもは、適切に養育される権利、生活を保障される権利、愛され保護される権利、そして心身の健やかな成長・発達と自立が図られることを保障される権利を持つ、とされています(児童福祉法第1条)。

しかし、実際には、親がいない、両親の不和や家庭内暴力でこどもが安心して暮らせない、親が長期入院や精神疾患などでこどもを育てられないなど、様々な事情のために、こうした権利を実現できていないこどもがいます。こうした、親から適切な保護を受けられないこどもを、親に代わって公的責任で養育することを「社会的養護」といい、養子縁組制度や里親制度を活用する家庭や、乳児院・児童養護施設といった各種施設により行われています。

こどもが心身ともに健やかに養育されるためには、特定の大人との愛着関係の中で養育を図ることが重要です。特別養子縁組制度や里親制度は、家庭に恵まれないこども、実の親による養育が難しいこどもが温かい家庭環境の中で健やかに育つことができるように設けられています。どちらも、親の養育を受けられないこどもを、家族として家庭に迎え、養親や里親が実の親に代わってこどもを育てるという点では同じですが、それぞれの制度で様々な違いもあります。

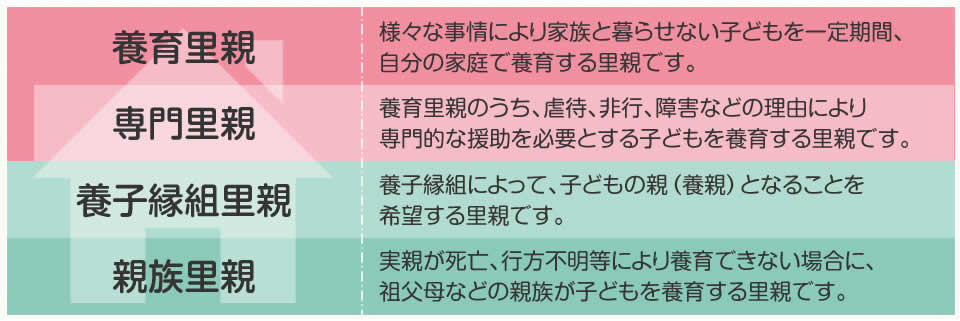

まず、里親は、基本的には実親がこどもを養護できるようになるまでの間や、自立に近い年齢のこどもが自立するまでの間など、一定期間の養育を前提としています。そのためこどもの戸籍を変更することはありません。里親になる人によって次の4つのタイプに区分されます。

一方の養子縁組は、戸籍の変更を伴うもので、親代わりとなる人とこどもとの間に親子関係(戸籍を変更)を築き、永続的に養育していく制度です。養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類がありますが、どちらもこどもが成人してからも親子の関係は続きます。次章からは、養子縁組制度について詳しくご紹介します。

2普通養子縁組と特別養子縁組の違いは?特別養子縁組では、戸籍の続柄が「養子」でなく、実子と同様の記載になる。

「普通養子縁組」と「特別養子縁組」との大きな違いは戸籍の表記にあります。

普通養子縁組では養子の続柄は「養子(養女)」などと記載されますが、特別養子縁組では養子の続柄は「長男(長女)」などと記載されます。

詳細は次のようになります。

普通養子縁組は、養い親(養親)と養子の双方に制限が少なく、養子が成年の場合は養親と養子の同意によって成立します。養子が未成年の場合は、「養子縁組許可」を求める審判を家庭裁判所に申し立てることが必要です。家庭裁判所では、こどもの年齢やこどもが置かれている状況などを総合的に判断し、養子縁組を許可するかどうか判断します。

普通養子縁組では、養子になっても実父母との親族関係は残り、戸籍に実親の名前が記載され、養親と養子の続柄は「養子(または養女)」と記されます。

一方、特別養子縁組には、養親は原則25歳以上で配偶者があること、養子は原則15歳未満であること、縁組が成立する前に「6か月以上の監護期間(同居して養育する期間)を考慮」する、といった要件があります。

また、特別養子縁組では、養子になると実父母との親族関係は終了します。戸籍に実親の名前が記載されることはなく、養親と養子の続柄は「長男」「長女」などのように実子の場合と同様に記載されます。

特別養子縁組をする場合は児童相談所長、または、養親(希望者)から家庭裁判所に申し立てる必要があります。

| 特別養子縁組 | 普通養子縁組 | |

| 要件 | 養親:原則25歳以上(夫婦の一方が25歳以上であれば一方は20歳以上で可) 養子:原則15歳に達していない者 |

養親:成年に達した者 養子:尊属または養親より年長でない者 |

|---|---|---|

| 縁組の成立 | 児童相談所長、または、養親の請求に対し、家庭裁判所の決定により成立 | 養親と養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人)の同意により成立 (養子が未成年の場合は家庭裁判所の許可が必要) |

| 実父母との親族関係 | 実父母との親族関係は終了 | 実父母との親族関係は終了しない |

| 監護期間 | 6か月以上の監護(※)期間を考慮して縁組 | 特段の設定はない |

| 戸籍の表記 | 実親の名前が記載されず、養子の続柄は「長男(長女)」などと記載 | 実親の名前が記載され、養子の続柄は「養子(養女)」と記載 |

| ※監護:同居して養育すること | ||

3特別養子縁組や里親を希望する場合は?児童相談所に相談を。特別養子縁組は家庭裁判所での手続も必要です。

特別養子縁組によって親(養親)になりたい、あるいは里親になりたい、と希望される場合は、お住まいの地域の児童相談所にご相談ください。

全国児童相談所一覧

また、児童相談所全国共通ダイヤルに電話すれば、最寄りの児童相談所が案内されます。

児童相談所相談専用ダイヤル

0570-783-189

特別養子縁組を希望する場合

児童相談所を通して特別養子縁組を結ぶ場合の手続きは、一般的に次のような流れになります。

1. 児童相談所で養子縁組里親に登録

児童相談所に相談し、研修・調査を経て、「養子縁組里親」に登録されます。

2. 養子縁組里親としてこどもを養育

児童相談所がこどもを紹介。3~4か月程度の交流期間を経て、児童相談所が里親の意思やこどもの状況などを総合的に判断して、養育の委託の可否を決定します。

委託から6か月程度養育を行います。

3. 特別養子縁組の手続

(1)家庭裁判所への申立て

児相談所長、または、養親となる人が居住地を管轄する家庭裁判所で、「特別養子縁組成立」の申立てを行います。

申立てには、申立書のほか、養親となる人・養子・実父母の戸籍謄本などの書類が必要です。

申立て方法の詳細は裁判所「特別養子縁組成立」ホームぺージから。

(2)家庭裁判所での調査

家庭裁判所の調査官が、養親となる人と実父母の双方から聴き取りをしたり、家庭訪問をしたりして、実父母の同意や、養親となる人の家庭環境などの調査を行います。

(3)特別養子縁組の審判確定

裁判官によって特別養子縁組の審判が確定します。

→詳しくは下記をご覧ください。

里親を希望する場合

里親になるには、同居する家族の同意のうえ最寄りの児童相談所に申し込み、里親制度などに関する研修を受け、都道府県等の里親名簿に登録されることが必要です。その後、児童相談所から委託を受け、こどもを養育することになります。

こどもを養育する間、里親には、里親手当やこどもの生活費・学校教育費・医療費などが支給されます。

→詳しくは下記をご覧ください。

コラム1

養子縁組のあっせんを行う民間事業者を利用される方へ

特別養子縁組の相談やあっせんは、NPOや病院など民間の事業者を通じても行われています。適正な養子縁組のあっせんを促進するため、養子縁組を行う事業者は、都道府県等による「許可制」となっています。

これにより、「営利目的で養子縁組あっせん事業を行おうとするものではないこと」など一定の条件を満たし、都道府県等の許可を受けた事業者が、児童相談所と相互に連携しながら、養子縁組のあっせんや相談支援を実施することになります。

民間事業者を利用される場合には、都道府県等の許可を受けた事業者であることを確認いただくとともに、お困りの点がございましたら民間事業者の所在地の都道府県等にご相談ください。

コラム2

思いがけない妊娠に戸惑い、悩んでいる方へ

思いがけない妊娠に、親や友人にも相談できず、悩んでいる方はいませんか。

そのようなときは、児童相談所に相談してください。あなたの出産と産後を応援するサポート体制があります。

もし、どうしても育てられない場合には、生まれてくる命を、あなたに代わって大切に育ててくれる人に託す「特別養子縁組制度」という選択肢があります。

相談の秘密は守られますので、まずは相談してください。

(取材協力:厚生労働省 文責:政府広報オンライン)