梅毒患者が急増中!検査と治療であなた自身と大切な人、生まれてくる赤ちゃんを守ろう

POINT

「梅毒」は、梅毒トレポネーマという病原体によって感染する病気で、誰でも感染しうる病気です。近年、日本で梅毒の感染者が急増しています。梅毒は主に性行為によって感染しますが、感染に気付きにくいことから、治療の遅れや感染拡大につながりやすい危険な感染症です。あなた自身と大切なパートナーを守るためには、予防と検査が欠かせません。ここでは梅毒の主な症状と予防策、検査を受ける方法について解説します。

1梅毒とは?

梅毒は、梅毒トレポネーマという病原体による感染症(人から人にうつる病気)で、感染すると全身に様々な症状を引き起こします。梅毒トレポネーマは口や性器などの粘膜や皮膚から感染するため、性的な接触(他の人の粘膜や皮膚に直接触ること)が主な感染経路となっています。

梅毒に感染すると、3週間から6週間程度の潜伏期間を経て様々な症状が現れ、治療をしないまま放置していると、数年から数十年の間に心臓や血管、脳などの複数の臓器に病変が生じ、場合によっては死に至ることもあります。発症後は症状が軽くなったり一時的に消えたりする時期があるため、感染に気付きにくく、治療の開始が遅れてしまう危険があります。

早期に適切な治療(ペニシリンによる治療)を受ければ、完治が可能な病気です。梅毒が疑われる症状や感染の心当たりがあるときは、すぐに検査を受け、早期発見・早期治療を心がけましょう。

なお梅毒は、いったん完治しても、再感染を予防する免疫が得られない感染症であるため、完治後も適切な予防策(コンドームの使用やパートナーの治療)が講じられていなければ、再度感染する危険性があることに注意が必要です。

妊娠している女性が梅毒に感染すると、流産や死産のリスクが高まります。また、母子感染によって赤ちゃんが梅毒にかかった状態で生まれる「先天梅毒」となることがあります。「先天梅毒」については、後述でご紹介します。

2梅毒の主な症状は?

梅毒に感染すると、主に次のような症状が現れます。

Ⅰ期 感染後約3週間

感染が起きた部位(陰部や口唇、口腔内、肛門など)にしこりや潰瘍ができたり、股の付け根の部分(鼠径部)のリンパ節が腫れたりすることもあります。この時期は他の人に感染させやすい時期となります。病変には痛みがないことも多く、治療をしなくても、それらの症状はやがて自然に軽快します。しかし、体内から病原体がいなくなったわけではありません。

Ⅱ期 感染後数か月

治療せずに3か月以上経つと、病原体が血液によって全身に運ばれ、手の平や足の裏、体全体に赤い発疹(バラ疹)が出るなど、様々な皮疹(皮膚のトラブル)が出ることがあります。皮疹自体は治療をしなくても数週間以内に消えたり、また、再発を繰り返したりすることもあります。

しかし、抗菌薬で治療しない限り病原体である梅毒トレポネーマは体内に残り続けます。この時期はその症状からアレルギーや風しん、麻しんなど他の感染症に間違えられることもあり、適切な治療を受けられなかった場合、感染後数年から数十年の間に次に紹介する晩期顕性梅毒による様々な臓器障害につながる可能性があります。

晩期顕性梅毒(感染後数年から数十年)

感染後数年を経過すると、皮膚や筋肉、骨などにゴムのような腫瘍(ゴム腫)が発生することがあります。また、心臓などの臓器や血管、脳など複数の臓器に病変が生じ、場合によっては障害を残す可能性があります。

資料:厚生労働省「梅毒に関するQ&A」

コラム1:先天梅毒

先天梅毒とは?

梅毒にかかった母体から、おなかの中の赤ちゃんに病原体が感染することで起こります。出生時は無症状のこともありますが、生後数か月以内に発疹や骨に異常が出ることがあるほか、数年後に目の炎症や難聴などの症状が出ることもあります。

先天梅毒が報告されたこどもの数が増えています

国立感染症研究所「日本の梅毒症例の動向について(2024年1月5日現在)」によると、令和5年(2024年)1月時点で、先天梅毒が報告されたこどもの数は37人となっています。例年20人程度で推移していたものの、近年では最も多くなっています。先天梅毒の報告数も梅毒報告総数の増加とともに増えています。

妊婦健診に必ず行きましょう

妊婦健診(初期)で、お母さんが梅毒にかかっているかどうかを調べる血液検査があります。陽性と診断された場合は適切な治療を受けることで、赤ちゃんが先天梅毒となるリスクを減らすことができるため、早めの検査・治療がとても大切です。なお、治療で使われるペニシリンは、赤ちゃんにも安全な薬であり、お母さんの梅毒の治療に加え、胎盤を通過して、赤ちゃんの梅毒感染予防にも作用することが期待されます。

妊婦健診は、病院や診療所などで受けられます。健診費用については、市区町村の窓口に妊娠届を申請すると、母子手帳と一緒に妊婦健診の補助を受けられる受診票が配付されます。

お母さんと赤ちゃんの健康のためにも、妊婦健診を受けておきましょう。

【参考】こども家庭庁「妊娠中の検査に関する情報サイト|妊婦健診の検査」

3梅毒の検査を受けるには

性的接触の後、いつもとは違う症状が見られたり、梅毒感染に心当たりがあったりするときは、すぐに近くの医療機関で検査を受けましょう。検査を受ける際には、検査結果を正確に判断するためにも感染の可能性がある時期や感染の予防状況(コンドームの使用等)について、医師に伝えるようにしましょう。

医療機関(病院や診療所、クリニック)での検査

梅毒にかかっているかどうか、医師による診察と血液検査(抗体検査)によって判断されます。医療機関では、検査だけではなく、そのまま治療を受けることができます。診察した医師が必要と判断した検査の費用については保険診療の扱いとなります。詳しくは受診する医療機関で確認してください。

皮膚科や内科、感染症科のほか、男性は泌尿器科、女性は産婦人科などでも診察を受けられます。口腔内に異常が生じた場合は、耳鼻咽喉科で診察を受けてもよいでしょう。

保健所での検査

多くの保健所で無料・匿名検査を受けられます。また、夜間・休日検査、レディース・デーを設けて検査を実施している場合もあります。詳しくは最寄りの保健所にお問い合わせください。

梅毒を含む性感染症の検査・相談施設等は、以下のウェブサイトから検索できます。是非ご利用ください。

全国HIV/エイズ・性感染症 検査・相談窓口情報サイト「HIV検査相談マップ」<

梅毒はどんな治療をするの?

梅毒の具体的な治療方法については、病気の進行具合や医師の判断にもよりますが、一般的にはペニシリンなどの抗菌薬の注射や内服で治療します。場合によっては入院の上、抗菌薬の点滴による治療を行うこともあります。なお、内服薬は、医師が治療終了と判断するまで確実に飲み続けることが大切です。

パートナーも検査を受けましょう

梅毒に感染していると分かった場合は、パートナーなど、周囲で感染の可能性があるかたにも、受診・検査を勧めましょう。あなたが治療して完治しても、パートナーが感染していると、再び梅毒に感染してしまうリスクがあります。パートナーも感染していた場合は、一緒に治療を受けることが重要です。

4梅毒を予防するには

梅毒の病原体である梅毒トレポネーマは傷口からの浸出液、精液、膣分泌液、血液などの体液に含まれており、非感染者の粘膜や傷口などと直接接触することによって感染します。実際には、性器や肛門、口などの粘膜を介する性的な接触によって感染するケースがほとんどです。このため、梅毒の感染予防には、次の点に注意することが大切です。

性交時には必ずコンドームを使いましょう

コンドームを適切に使って、粘膜の直接接触を避けてください。避妊のためにピルを服用していても、コンドームを使いましょう。ただし、コンドームが覆わない部分から感染する可能性もあるため、コンドームで100%予防できると過信はしないようにしましょう。

オーラルセックス(口腔性交)・アナルセックス(肛門性交)にも気を付けましょう

コンドームを適切に使って、粘膜の直接接触を避けてください。オーラルセックスやアナルセックスでは妊娠の可能性がないことから、コンドームを使わないかたも多いかもしれません。しかし、無防備なオーラルセックスやアナルセックスで梅毒を含む性感染症のリスクが高まります。

不特定多数の人との性的接触は、感染リスクを高めます

多数の相手と性的に接触すると、感染する(又は相手を感染させる)リスクが高まります。性的接触の際には、コンドームを適切に使って、粘膜の直接接触を避けてください。

コラム2:男女ともに、梅毒患者が急増しています!

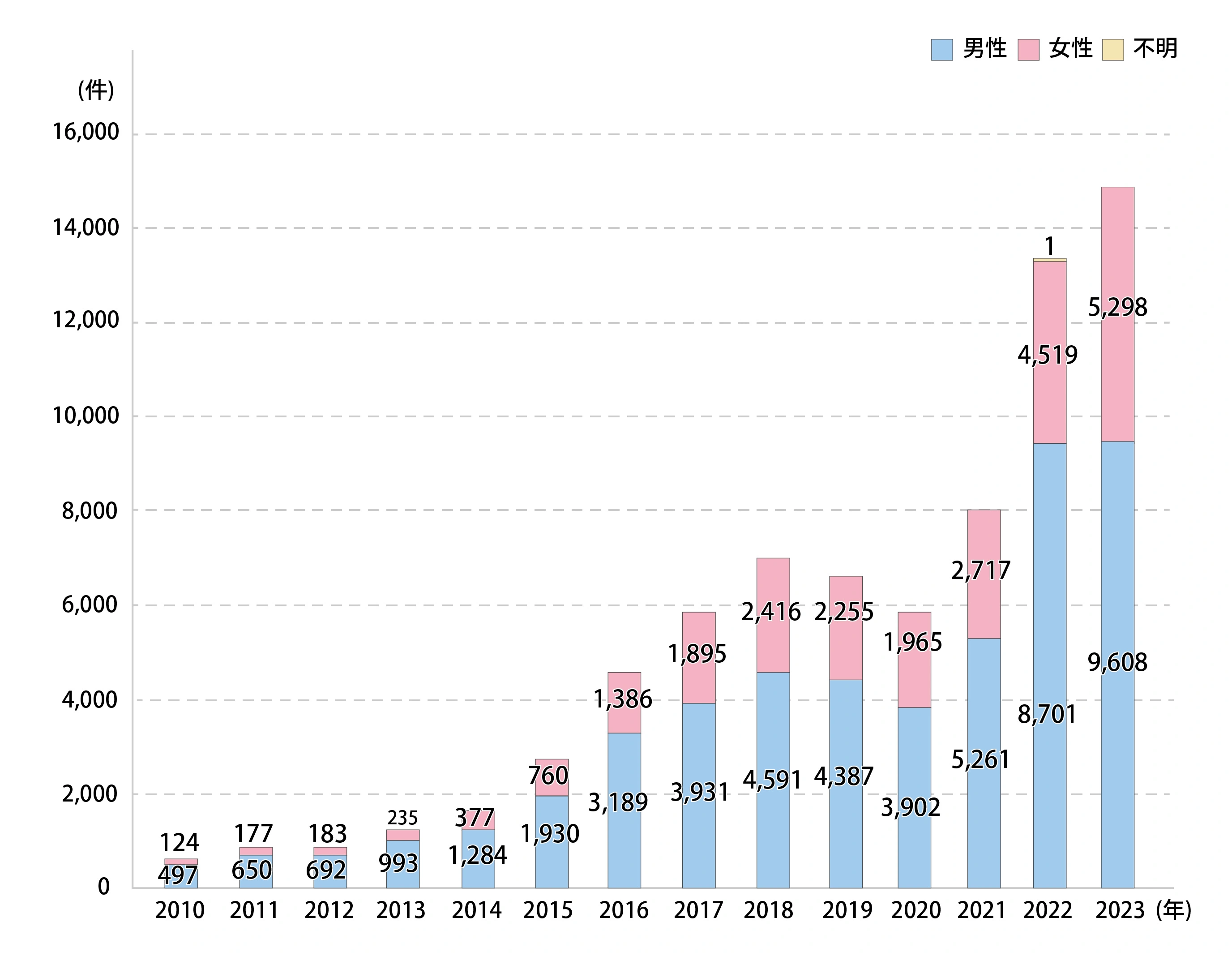

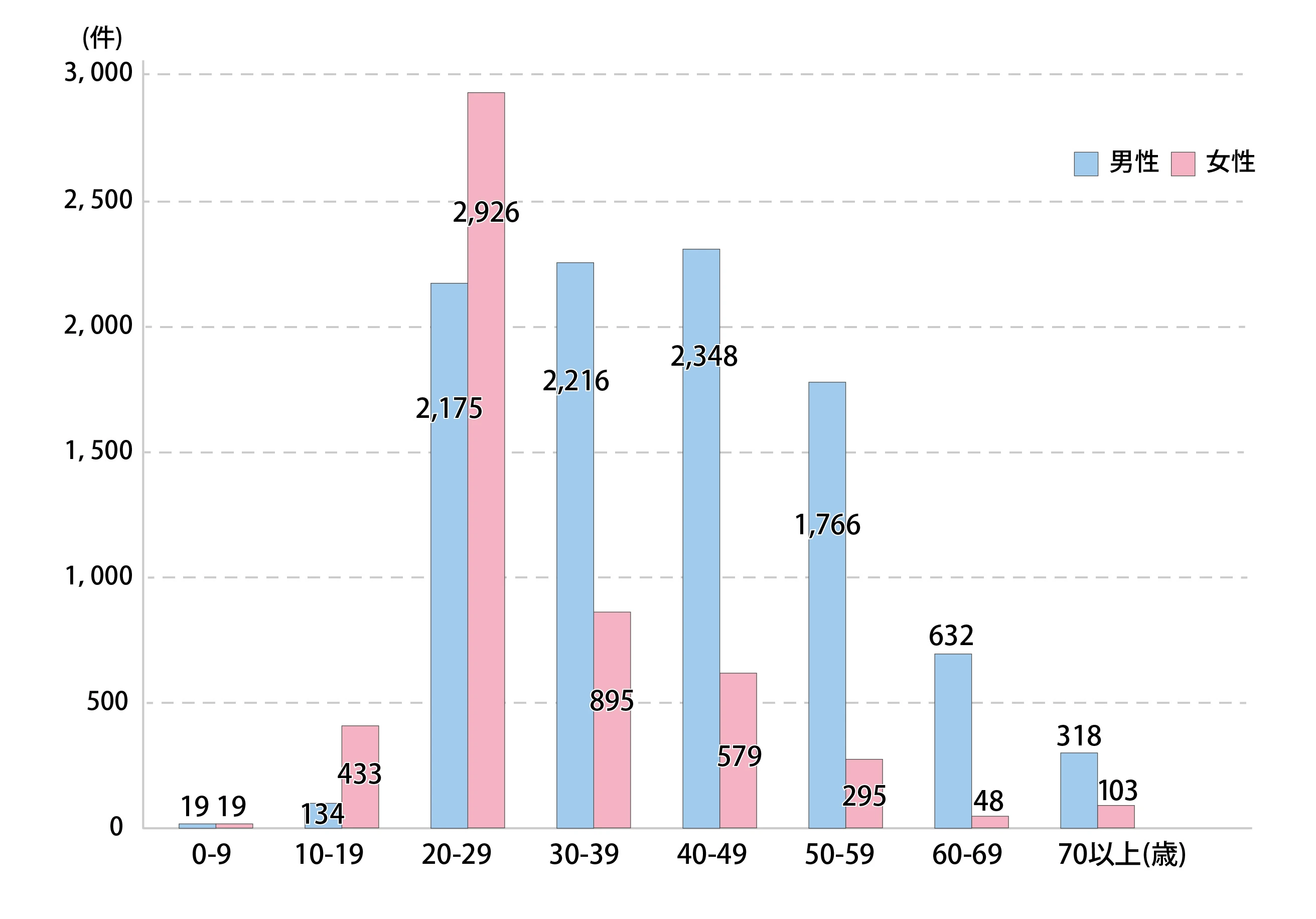

令和5年(2023年)の梅毒報告数は14,906人となっており、今の制度で統計を取り始めてから最多の患者数となっています。日本では昭和23年(1948年)から梅毒発生について報告制度※注がありますが、かつては昭和42年(1967年)の年間約11,000人をピークとして減少していました。ところが平成23年(2011年)頃から報告数は再び増加傾向となり、令和3年(2021年)以降大きく増加しています。 年齢別では、男性は20代から50代、女性は20代が突出して増えています。

※注:1999年に制度の変更がありました。

※2023年は第1週から第52週に診断された報告数(2024年1月5日時点)

資料:厚生労働省「梅毒の発生状況について」及び国立感染症研究所「日本の梅毒症例の動向について」より政府広報室作成

※2023年第1週から第52週に診断された報告数(2024年1月5日時点)。

資料:厚生労働省「梅毒の発生状況について」及び国立感染症研究所「日本の梅毒症例の動向について」より政府広報室作成

「梅毒かも?」不安を感じたらまずは相談を!

「検査を受けたほうがいいのか分からない」「検査や治療の費用が心配」など、不安や疑問がある人は、厚生労働省が設置している「感染症・予防接種相談窓口」に連絡してください。性感染症に関する情報提供や検査・治療の受け方に関するアドバイスを受けることができます。匿名・無料で相談できるので、気軽に利用してみてください。

厚生労働省「感染症・予防接種相談窓口」

令和6年(2024年)4月1日から電話番号が変わりました。

【受付時間】午前9時から午後5時(土日祝日、年末年始を除く。)

まとめ

梅毒はその症状が多様であるためほかの病気との区別がつきにくく、気付かない間に体内で病状が進行していたり、パートナーに感染させてしまったりすることがあります。梅毒の感染者が急増している中、何か不安に思ったらすぐに検査を受けましょう。あなた自身や大切なパートナー、また、生まれてくるこどもを守るためにも検査を受けることが大事です。

(取材協力:厚生労働省、こども家庭庁、国立感染症研究所 文責:政府広報オンライン)