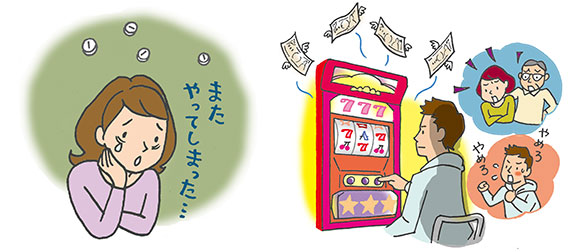

アルコール、薬物、ギャンブルなどをやめたくてもやめられないなら...それは「依存症」という病気かも。

アルコール、薬物、そしてギャンブルなど…。それらにのめり込んでやめたくてもやめられなくなり、心身を壊し、仕事や家庭を失うに至る。「依存症」は、本人の意志の問題ではなく、治療が必要な「病気」です。相談や専門家による診断・治療につなげるために、本人や家族はもちろん、周囲の皆さんも、依存症について知ってください。依存症を知ることで、病気にならないための予防をすることにつながります。

1「依存症」とは?

人が依存する対象は様々ですが、代表的なものにアルコール・薬物といった特定の“物質”の摂取やギャンブルなどの“行動”があります。このような特定の“物質”の摂取や“行動”に対して、「やめたくてもやめられない」状態を「依存症」といいます。

例えば、「アルコール依存症」になると、時間や場所を選ばずどんなことをしてもお酒が飲みたくなり、いったん飲み始めたらやめようと思ってもやめられなくなります。飲酒を我慢して一時的にアルコールが抜けても、イライラや神経過敏、不眠などに悩まされ、それを抑えるためにまたお酒を飲んでしまうことがあります。

アルコール依存症が進むと、自らの健康や精神状態に悪いばかりでなく、仕事ができなくなったり、家族や友人との人間関係が悪くなったりするなど、本人の周囲にまで影響を及ぼすことがあります。

これは、「アルコール依存症」に特有の問題ではありません。覚せい剤や大麻などの薬物の摂取をやめたくてもやめられなくなる「薬物依存症」、パチンコや競馬などをやめたくてもやめられなくなる「ギャンブル等依存症」も同様の問題に至ることがあります。

2依存症のどこが怖いの?

依存症にかかると、アルコールや薬物、ギャンブルなどを何よりも優先して考えるようになり、日常生活に様々な悪影響を及ぼすようになります。

依存症は「否認の病気」ともいわれ、本人は自分が置かれている状況や問題を認めることができなくなることがあります。家族や周囲の人が、本人の行為をとがめたり、やめさせようとしたりしても、「自分は病気ではない」、「自分よりひどい人は他にたくさんいる」など事実を認めず、時にはそういった症状が原因で暴言や暴力を振るうこともあります。

また、「本人がだらしないから」、「親の育て方が悪かったから」など、世間の誤解や偏見も根強いことから、本人や家族に対して、正しい診断や治療、適切な支援に結びつけることが難しくなってしまっています。

さらに、家族が、誰にも相談できず、アルコールによる暴言や暴力、ギャンブルによる借金の肩代わりなどに翻弄され、本人以上に心身が衰弱するケースが多くみられます。

3なぜ依存症になるの?

アルコールや薬物、ギャンブルなどに手を出すきっかけは、特別なものではありません。

「周りとうまくなじめない」「仕事がうまくいかない」など、日常生活で多かれ少なかれ私たちが感じる不安や焦り、孤独感などがきっかけとなり、アルコールや薬物、ギャンブルなどに頼るようになっていきます。

当初は、これらを使うと楽しく、嫌なことから逃れることができます。ここで、私たちの脳はアルコールや薬物、ギャンブルなどを使うと嫌なことから逃れられることを学習します。そのため、不安や苦痛を伴う状況になったときに「今すぐこの苦痛や嫌な気分を切り替えたい」と渇望し、他の大切な物事(家族や友人との関係や仕事等)のことを忘れて、その対象のことで頭がいっぱいになってしまうことはめずらしくありません。

特定の物質(アルコールや薬物等)を習慣的に摂取し続けると、私たちの身体はその物質によって得られる変化に慣れてしまい、耐性がつきます。耐性がつくと、今までと同じ量を摂取しても、今までどおりの効果が得られないので、気づかないうちに使用量や使用頻度が増えていきます。

また、継続的に特定の物質を使用していると、その物質が身体にあることが普通になり、その物質が身体から抜けてきたり、摂取をやめたり、減らしたりすると、不快な離脱症状が起こります。これはギャンブル等に依存している場合でも、イライラや落ち着きのなさ、気分の落ち込みなど一部の離脱症状が起こると言われています。このように、辛い症状を緩和するために、アルコールや薬物、ギャンブルなどに再び手を出すことが多く、本人が「やめたい」、「減らしたい」と思っていても、自分の力だけで変えることが難しくなってしまうのです。

依存症は、意志が弱いとか、性格に問題があるなど特別な人だけがなる病気ではなく、条件さえそろえば誰でもなる可能性がある病気だとみられています。

4依存症は治るの?

依存症はアルコールや薬物、ギャンブルなどを「やめたくてもやめられない。」言い換えれば「適切に使う・行うことが難しくなってしまう」病気です。そのため、「依存症の対象となる物質や行動を再び適切な量で楽しく使うことができるようになるか?」という意味では、元の状態に戻ることができない場合が多いといわれています。一方で、それらの物質や行動を使用しなくても、自分らしく生活できる状態に戻ることは十分に可能です。

まずは、最寄りの「精神保健福祉センター」や「保健所」などの相談機関に相談することや医療機関などで診断・治療を受けることが大切です。また、依存症からの回復に向けて、自助グループ(※)等民間支援団体などとつながり、支援を受けることもできます。

※自助グループ: 依存症者が自主的に集まって、ミーティングなどを通して回復を目指す民間のグループです。例えば、アルコールでは断酒会やAA(アルコホリック・アノニマス)、ギャンブルではGA(ギャンブラーズ・アノニマス)、薬物ではNA(ナルコティック・アノニマス)などの自助グループが日本各地でそれぞれ活動しています。

5「依存症かも?」と思ったら。

依存症者の大半は本人に自覚が少なく、気づいていたとしても、「まだ大丈夫」「本気になればいつでもやめられる」などと考えます。そのため、自ら進んで相談機関に相談したり、医療機関を受診したりすることは、多くはありません。

また、家族など周囲の人も、身近にアルコールや薬物、ギャンブルにのめり込む人がいても、「ちょっと飲み過ぎている(やりすぎている)だけ」などと軽く考えたり、逆に「外聞が悪いから」などと世間体を気にして隠したり、家族内で解決しようとして誰にも相談しないことがあります。

依存症の問題を認識し、回復していくためには、適切な診断・治療と周りの方の支援を受けることが何よりも大切です。もし、あなたの周りに「依存症かも?」と思われる人がいたら、最寄りの「精神保健福祉センター」や「保健所」に相談してください。ご本人が相談や治療に行きたがらなかったとしても、ご家族だけでも相談は可能です。

依存症に関する様々な情報や、最寄りの「精神保健福祉センター」・「保健所」、医療機関や自助グループなどの情報は、依存症対策全国センターのホームページで簡単に検索できます。一度、ご覧ください。

依存症に関する相談窓口

(取材協力:厚生労働省 文責:政府広報オンライン)