被災地を応援したい方へ 災害ボランティア活動の始め方

地震や台風、豪雨、火山の噴火など自然災害が発生した際に、被災地で様々な活動を担う「災害ボランティア」。平成28年の熊本地震、平成30年の7月豪雨、令和元年東日本台風などでも、多くの災害ボランティアが被災地の復旧・復興のために大きな役割を果たしました。「被災地の役に立ちたい」「復興を応援したい」と思ったとき、どのようにしてボランティア活動を始めればいいのかをご紹介します。

ボランティア活動を考えている皆さんへ

被災地の復旧・復興には災害ボランティアの支援が欠かせません。しかし、新型コロナウイルス感染の懸念があるなかでは、災害ボランティア活動を進めることで、感染を広めてしまう恐れがあります。

そのため、災害ボランティアの受け入れ範囲を、市町村もしくは都道府県内在住者というように地域を限定して募集している場合があります。被災地での災害ボランティア活動を検討している方は、社会福祉協議会等のウェブサイトから最新の情報を確認してください。

1災害ボランティアって、どんな活動をするの?

「被災地でのボランティア活動に関心はあるけれど、最初の一歩をどうしたら良いのか分からない」「災害ボランティアって、どんな活動をしているのだろう」などと思う方は多いのではないでしょうか。

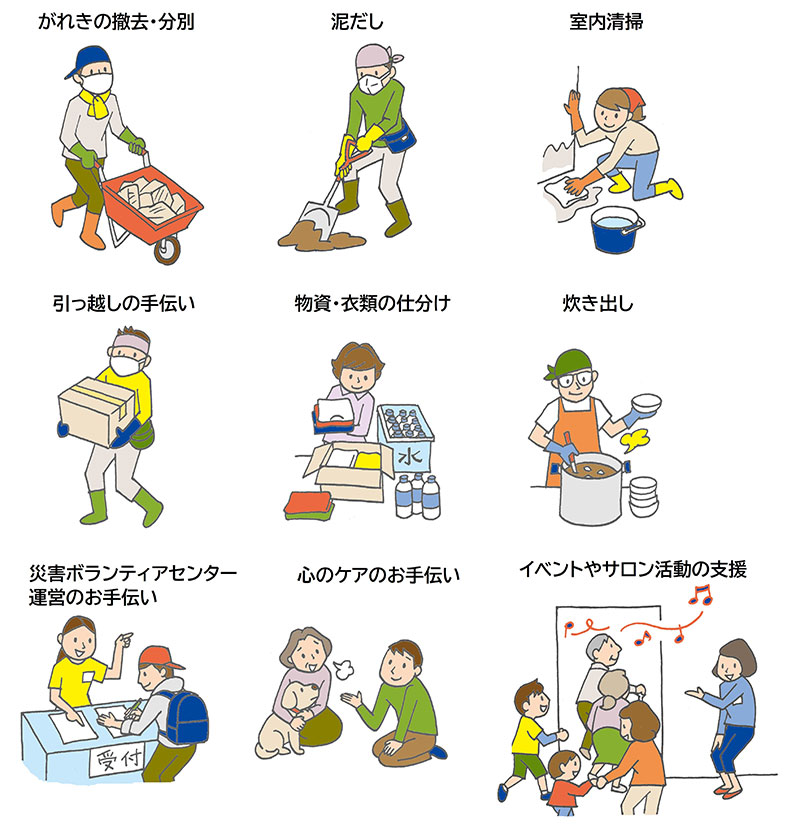

大規模な自然災害が発生した際、見返りを求めず、自発的に行う被災地への支援活動が、災害ボランティア活動です。被災した地域や住民が、1日でも早く元の生活に戻ることができるようお手伝いをすることを目的とし、力仕事から事務作業、心のケアまで様々な災害ボランティア活動があります。未経験だったり、体力に自信がない方でもできる活動があります。

【被災地での災害ボランティア活動例】

災害による被害が大きくなればなるほど、災害が広い範囲に及べば及ぶほど、被災した地域の力だけでは対応が難しくなります。そのようなとき、被災地域外からの災害ボランティアなどの支援が必要になります。

また、被災直後だけでなく、長期間にわたる支援が必要とされます。被災地が必要としていることや求めていること、すなわち被災地の支援ニーズは災害の種類や時期によって変化するため、災害ボランティアの活動内容も変わっていきます。

例えば、東日本大震災の被災地では、初期段階においては、がれきの撤去や分別、泥だしなどの力仕事を中心としたボランティア活動が実施されてきました。その後、時間が経つにつれ、ボランティアセンターでの運営の手伝い、イベントやサロン活動の支援など、人と人とのつながりを大切にした活動に変化していきました。次の章では、個人で「災害ボランティアとして支援活動したい」と思ったとき、どのようにして始めればいいのかを説明します。

2被災地へ行く前に準備しなければならないことは?

まず始めるのは正確な情報の収集

災害が発生したら、すぐにでも被災地へ駆け付けたいという思いがあるかもしれませんが、行く前に被災地の状況を確認することが重要です。

「とりあえず現地へ行こう」と行ってみても、現地ではボランティアの受入れ体制が整っていない場合があります。力を発揮できないばかりか災害復旧作業の妨げになることもあります。求められるニーズは、災害や被災地によって異なりますので、ボランティア活動を支援・推進している全国社会福祉協議会などのSNSやウェブサイトで最新の情報を必ず確認してください。

なお、被災地の自治体へ直接電話をすることは避けましょう。職員の方は様々な緊急対応を行っているため、電話での問い合わせへの対応に時間を割かなければならなくなり、手が回らなくなってしまう可能性があります。

被災地に負担をかけない準備が大切

被災地で災害ボランティア活動をする際には、被災地に負担をかけないようにすることが基本です。何の準備もせずに被災地に行くと、かえって被災地に迷惑をかけることにもなるので、しっかり準備をすることが大事です。

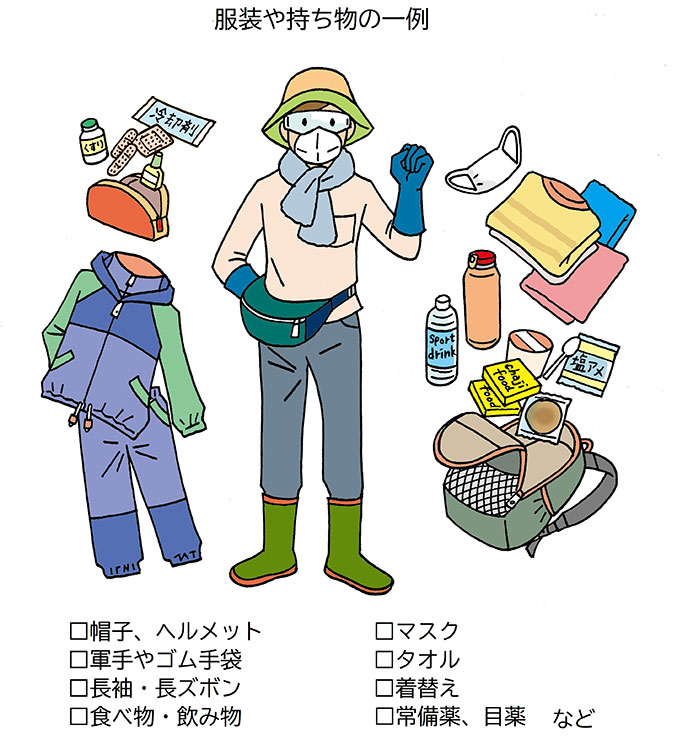

持ち物の準備・チェック

災害の種類や活動時期によって活動時に必要な服装が違います。状況に合わせて服装・持ち物を準備しましょう。

食事や宿泊先、往復の交通手段の確保

自分のことは自分でやる。「事前に」必要な備えをして自己完結で被災地に入りましょう。災害が発生して間もない被災地で、物資の少ない現地での調達はできないことが多く、できたとしても被災地の方に迷惑がかかることがあります

ボランティア活動保険の加入

ボランティア活動中の事故に備えた保険に加入すること。保険加入には社会福祉協議会への登録が必要となりますので、お住まいの地域の社会福祉協議会に確認してください。出発の前日までに加入手続きをすませ、被災地に向かう際には証明書を持参してください。お住まいの地域で加入することで、自宅と活動場所までの往復の道のりも補償の対象となります。保険は年度内有効で、保険料は350円程度から加入できます。ボランティア活動保険については下記のウェブサイトをご覧ください。

3被災地で実際に活動するには?

(1)災害ボランティアセンターで受付する

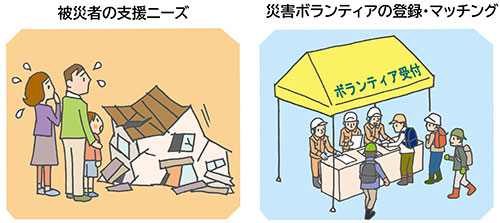

災害ボランティアセンターは、災害時に、被災地の社会福祉協議会が中心となり開設され、被災地でのボランティア活動を円滑に進めるための拠点です。個人ボランティアの登録を受け付け、被災者の要望(ニーズ)と個人ボランティアの調整(マッチング)を行い、両者をつなぐ役割を果たします。

(2)出発前の説明(オリエンテーション)を受ける

活動内容や場所、注意事項などについて説明を受けます。その後、バス等で活動現場へ移動。

道具や地図が用意されている場合もあります。

(3)被災地の現場で活動する

元の生活を取り戻したい被災者をサポートするのがボランティアです。「被災者への心配り」を忘れず、自分の経験による判断を押し付けず、被災者の気持ちや立場に配慮し、被災者中心の支援を心がけましょう。

また、活動中の健康状態に気をつけましょう。ボランティアが病気やケガをしてしまうと、被災地に負担をかけてしまいます。不調になったら早めに活動をやめる勇気を持つことも必要です。特に、暑い時期にはこまめに水分補給するなど熱中症対策を忘れずにしてください。

(4)報告・記録を忘れずに

活動終了後、活動内容の進捗状況や被災者の様子、気づいたことなどを災害ボランティアセンターのスタッフへ報告。それらの情報は、その後の活動に活かされますので大変大事です。

災害直後だけでなく、息の長い支援を

被災地では、災害の直後だけでなく、その後も復興に向けたボランティア活動が行われます。時間が経つにつれ、支援ニーズは変化していきます。被災地の災害ボランティアセンターのウェブサイトやSNSでは、現在、どのような支援ニーズがあるかをリアルタイムで発信しています。また、全国社会福祉協議会が運営する下記のウェブサイトでも、各被災地の災害ボランティアの情報を調べることができます。

コラム1

募金や観光も大切な被災地支援です

被災地への支援は、現地に行ってボランティア活動をすることだけではありません。被災地でのボランティア活動のために募金することも立派な支援活動です。

また、被災直後の混乱が収まってきたら、被災地で生産されたものを購入したり、観光で訪れたりすることなども、被災地の復興支援につながります。

コラム2

近年の災害ボランティアの活動状況

全国各地から数多くの方々が被災地に駆けつけ、ボランティア活動に参加するようになったのは、平成7年の阪神・淡路大震災からで「ボランティア元年」と呼ばれています。延べ130万人以上がボランティア活動に参加し、被災者の救援や被災地の復興に大きな力を発揮しました。

これをきっかけに、全国各地で様々なボランティア活動が発展し、災害時には、個人のボランティアや、NPO・NGO・ボランティア団体、医療などの専門ボランティアなど、多様な主体のボランティアが被災地に駆けつけ、支援活動を行うという文化が徐々に定着してきました。平成28年の熊本地震、平成30年の7月豪雨、令和元年東日本台風などでも、多くの災害ボランティアが被災地に駆け付け、復旧・復興のための様々な活動に大きな役割を果たしています。

主な災害とボランティア活動

| 発生年 | 名称 | 延べ参加人数 |

|---|---|---|

| 平成7年 | 阪神・淡路大震災(ボランティア元年) | 約137.7万人 |

| 平成16年 | 台風23号 | 約5.6万人 |

| 平成16年 | 新潟県中越地震 | 約9.5万人 |

| 平成19年 | 能登半島地震 | 約1.5万人 |

| 平成19年 | 中越沖地震 | 約1.5万人 |

| 平成21年 | 台風9号 | 約2.2万人 |

| 平成23年 | 東日本大震災※ | 約154.5万人 |

| 平成26年 | 広島豪雨災害 | 約4.6万人 |

| 平成27年 | 関東・東北豪雨被害 | 約5.3万人 |

| 平成28年 | 熊本地震 | 約12.1万人 |

| 平成30年 | 平成30年7月豪雨 | 約26.5万人 |

| 令和元年 | 令和元年東日本台風 | 約19.7万人 |

| 令和2年 | 令和2年7月豪雨 | 約4.8万人 |

(出典:災害VCを通して参加したボランティア数/全社協資料より内閣府作成)

※災害ボランティアセンターを経由せず活動した人を含めると推定で約440万人

(取材協力:内閣府 文責:政府広報オンライン)