ついに日本で走り出す! 自動運転“レベル3”の車が走行可能に

いま、国内外で自動運転システムを備えた自動車の開発が進んでいます。日本では令和2年4月から、高速道路など一定の条件下で自動運転できる「レベル3」の自動車が公道を走れるようになりました。自動運転とは、どういうものか、どんなメリットがもたらされるのか詳しく紹介します。

動画

進化を続ける自動運転~2020年4月から”レベル3”が走行可能へ~【字幕付】

(3分00秒)

2020年4月、改正道路交通法が施行され、自動運転「レベル3」の実用化に向けた環境が整います。しかし、レベル3に至る現在も決して万能ではなく、引き続き安全に運転する義務が課せられています。レベル3の自動運転とはどのようなものなのでしょうか?【字幕付】

1自動運転レベル3の自動車とは?一定の条件下で、緊急時などを除き、すべての運転をシステムが行える車両です

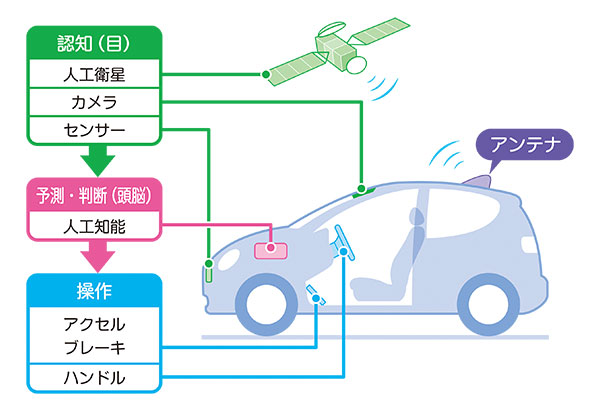

最近よく耳にする「自動運転」。これは、人間による自動車の運転の4要素、すなわち目や耳による「認知」、脳での「予測」及び「判断」、ハンドルやアクセル制御などの「操作」を、運転者に代わり、システム(制御プログラム)が行う運転です。車につけたカメラやセンサー、人工衛星の位置情報システムなどを使い、周囲の状況を認知し、自動車をどう動かすかを人工知能(AI)が予測・判断して、ハンドルやアクセル制御の指示を出すことにより自動で動かします。

自動運転によってもたらされるメリット

交通事故の多くが運転者の前方不注意や操作ミスにより発生しています。そのため、このような運転操作をシステムが安全に代わってくれるのであれば、交通事故の減少が期待されています。このほかにも、渋滞の緩和や移動手段の確保など、交通に関する課題の解決につながると、期待されています。

参考:特集「先端技術を活用した交通安全の取組」(内閣府HP)

運転自動化レベルは0~5の6段階

自動運転というと、「運転は(条件なしで)すべてシステムが行い、運転者は何もしなくてもいい」というイメージがあるかもしれませんが、このイメージは、0~5の6段階に分けられる運転自動化レベルのうちレベル5に該当します。

レベル1、2の自動車は、前方の車両や歩行者をセンサーで検知し、衝突しそうな場合に、自動でブレーキを制御したり、操作ミスによる急発進などを抑制したりする運転支援機能が付いている車両です。システムが運転操作を行うのは、あくまでサポートであり、運転操作の主体は「人(運転者)」です。

2020年4月から公道を走行可能になったレベル3の自動車では、高速道路など一定の条件の下であれば、システムから運転の引継ぎを要請されるときなどを除いて、運転者がハンドルから手を離すなどしてシステムに運転操作を任せられるようになります。

| 運転自動化 レベル |

概要 | 運転操作の主体 |

|---|---|---|

| 運転者が一部またはすべての運転操作を実行 | ||

| レベル0 | 運転者がすべての運転操作を実行 | 運転者 |

| レベル1 | システムがアクセル・ブレーキ操作またはハンドル操作のいずれかを条件下で部分的に実行 | 運転者 |

| レベル2 | システムがアクセル・ブレーキ操作またはハンドル操作の両方を条件下で部分的に実行 | 運転者 |

| 自動運転システムが(作動時は)すべての運転操作を実行 | ||

| レベル3 | システムがすべての運転操作を一定の条件下で実行 作動継続が困難な場合は、システムの介入要求等に運転者が適切に対応 |

システム(作動継続が困難な場合は運転者) |

| レベル4 | システムがすべての運転操作及び作動継続が困難な場合への対応を一定の条件下で実行 | システム |

| レベル5 | システムがすべての運転操作及び作動継続が困難な場合への対応を条件なしで実行 | システム |

2道路交通法がどう改正されたの?自動運転を実現し公道を安全に走るため、新たな規定を追加

これまで道路交通法では、人が運転することを前提に安全運転の義務が定められており、自動運転システムで自動車を走行させる際の規定がありませんでした。そこで、自動運転の自動車が公道を安全に走行できるようにするため、道路交通法が改正され、2020年4月から施行されました。

道路交通法の改正の主なポイントは、次の3つです。

(1)自動運行装置による走行も「運転」と定義

(2)自動運行装置を使う運転者の義務

(3)作動状態記録装置による記録を義務付け

(1)自動運行装置による走行も「運転」と定義

「自動運行装置」とは、自動運転システムのことで、これまで運転者が担っていた認知、予測、判断、操作の全てを代替できる機能を持ち、その作動状態を記録する装置を備えたものです。この自動運行装置を使い、公道を走行することも「運転」と決められました。この定義が追加されたことで、レベル3の自動運転ができるようになりました。

(2)自動運行装置を使う運転者の義務

自動運転中に、車種ごとに定められている条件から外れてシステムから警報が鳴るなどした場合は、直ちに運転者は通常の運転に戻らなければなりません。そのため、直ちに通常の運転に戻れないと考えられる飲酒や居眠りは認められていません。

なお、万が一、自動運転中に事故・違反があったとしても、必ずしも運転者が免責されるとはかぎりません。

(3)作動状態記録装置による記録を義務付け

車両の保有者等は自動運行装置の作動状態を記録し保存することが義務付けられます。これは、万が一、道路交通法令に反する動きをしたことなどを現場の警察官が認めた場合に自動運行装置が作動中か否かを確認することで、交通の危険の防止などに役立てられます。また、警察官から記録の提示を求められた場合には、この記録を提示する必要があります。

改正道路交通法が施行されたことにより、今後、レベル3の自動運転で走る自動車と人が運転する自動車とが、高速道路などで一緒に走ることになります。交通事故を防ぎ、安全に道路を走行するためには、どちらも安全運転のルールを守ることが必要です。自動運転が使用できる条件などをよく理解し、法律にしたがって、安全な走行を心がけましょう。

(取材協力 警察庁 文責 政府広報オンライン)