気象庁「今後の雪」で6時間先までの雪の予報をチェック!

大雪は、公共交通機関や車での移動をはじめ私たちの生活に様々な形で影響を及ぼします。気象庁のホームページでは、現在の雪の状況と6時間先までの予報を地図上で確認できるコンテンツ「今後の雪」を提供しています。冬のお出かけ前に「今後の雪」をチェックし、ルートや活動予定の変更などにお役立てください。

動画

冬のお出かけ前に要チェック!「今後の雪」(降雪短時間予報)提供開始【字幕付】

(2分57秒)

令和3年(2021年)11月からスタートした新しい雪の予報を紹介します。大雪で道路で立ち往生・・・なんてことにならないよう、外出前に「今後の雪」をチェック!1時間毎の積雪の深さと降雪量を6時間先まで予測します。【字幕付】

ナレーション:貫地谷しほり

1「今後の雪」が提供する情報とは?

気象庁ホームページの「今後の雪」は、24時間前から現在までにどの地域で、どれくらい雪が降り、どのくらいの雪が積もっているか、今後6時間先までにどれくらいの雪が予想されるのかを地図上で示した情報です。

「今後の雪」で提供される情報には、次のような特徴があります。

- 1時間毎の「積雪の深さ」と「降雪量」を6時間先まで予報

- 24時間前から現在までの推移と6時間先までの予報を5キロ四方の分布で地図上に表示

- 1時間毎に最新の情報に更新

2どんなとき、どのように活用できるの?

「今後の雪」は気象庁のホームページで公開されており、積雪の深さと降雪量を道路や鉄道等の地図情報と重ね合わせて確認できます。拡大すれば、地名や道路、鉄道などが細かく表示され、どこでどれだけ雪が積もっているか、これから雪の状況がどうなるかを把握できるので、予定が立てやすくなります。

例えば、出かける前に「今後の雪」を確認することで、出かける時間帯や目的地までの移動ルートの検討、計画や日程の変更なども検討することができるでしょう。

なお、大雪のおそれがある場合には、気象情報や警報・注意報等が発表されますので、最新の気象情報等もあわせて活用してください。

大雪に関する気象庁の情報提供

「今後の雪」のほかにも、気象庁では次のような雪の情報を提供しています。

◆3日先までの降雪量予想の提供

冬型の気圧配置により日本海側で数日間降雪が続きそうなときなど、降雪量について精度よく予測ができる場合は、3日先までの降雪量予測を地元の気象情報等で提供します。この予測は、テレビやラジオ、インターネットなどの天気予報やニュースで伝えられます。大雪への早めの備えや防災対策にご活用ください。

◆顕著な大雪に関する気象情報

山形県、福島県(会津地方)、新潟県、富山県、石川県、福井県、滋賀県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県を対象に、短時間に顕著な降雪が観測され、その後も強い降雪が続くと見込まれる場合、気象庁は「顕著な大雪に関する気象情報」を発表します。

大規模な交通障害や大雪による災害などのおそれが高まっているときは、できるだけ外出を控えましょう。やむを得ず外出する際は、最新の情報を確認し、時間に余裕を持って行動してください。

雪道での車の事故に遭わないためには

スノードライブの基礎知識を身に付け、十分に準備をして安全で快適なドライブを心がけましょう。

◆こんなところでは路面の凍結に注意!

交差点

車が発進や停止を繰り返すことによって、路面が非常に滑りやすくなることがあります。特に注意してください。

橋の上

ほかの路面が凍っていなくても橋の上だけは凍結していることがあります。スピードを落として注意して渡りましょう。

カーブ

カーブ手前で十分に減速してから進入し、カーブを抜けるまで速度をおさえて一定に保ち走行しましょう。

トンネルなどの出入口

日陰になることが多く、局所的に路面が凍結している場合があります。注意してください。

坂道

あらかじめ適切なギヤにシフトダウンし、アクセルを一定にしましょう。急ブレーキやシフトダウンは尻振りやスピンを招きます。下り坂はエンジンブレーキを活用しましょう。また、すれ違う際は、上りの車が優先です。

ブレーキング

急ブレーキをかけるとタイヤがロックしてグリップを失い止まれません。ブレーキは普段より手前からソフトにじわっと踏んで止めましょう。

※四輪駆動車やABS(アンチロック・ブレーキ・システム)がついていても過信せず、カーブや交差点の手前では十分にスピードを落として走行しましょう。

◆視界の悪い時の運転のテクニック

吹雪の中での運転はライト点灯、スピードダウン、車間距離!

存在を知らせるため、ライトをつけ、スピードを控えめにして車間距離を十分に取りましょう。

大型車の雪煙に注意!

大型車が巻き上げる雪煙で視界が悪くなるので、ワイパーを早めに作動し減速しましょう。

車に雪が付いたら安全な所に止まって落とす

ヘッドライトやテールランプ、ワイパーに付いた雪は道路から離れた安全な所で落としましょう。

疲れたり、運転に危険を感じたりしたら休憩を

疲れたり危ないと思ったら路上では止まらず、道の駅やパーキングエリアなどで休みましょう。

なによりもまず、大雪や猛吹雪が予想される際は、運転をさけるようにしましょう。

◆アクシデントに対応できる用具を必ず装備しておきましょう

雪道の運転は冬山の登山と同じようなもので、事前の点検・整備と、天候の急変等による様々なアクシデントにも十分対応できるような装備品を必ず用意しておきましょう。

- タイヤチェーン・ジャッキ・牽引用ロープ・工具

- ブースターケーブル・スノーヘルパー・防寒具・雨具・長靴

- 作業衣類・手袋・軍手・タオル・着替え・毛布

- 使い捨てカイロ・スペアタイヤ(冬用タイヤ)

- 滑り止め用砂・除雪用ブラシ・停止表示板・発煙筒

- スコップ・非常用の水・食料・旗(目立つ色の布)

- 懐中電灯(電池)・ラジオ

参考

歩行者の雪道事故はどのような場所で発生するのか

冬期間は、豪雪地帯に限らず、雪が少ない地域でも、積雪や凍結を原因とする転倒災害が多く発生しています。滑りやすい場所を知り、歩行時の転倒に注意しましょう。

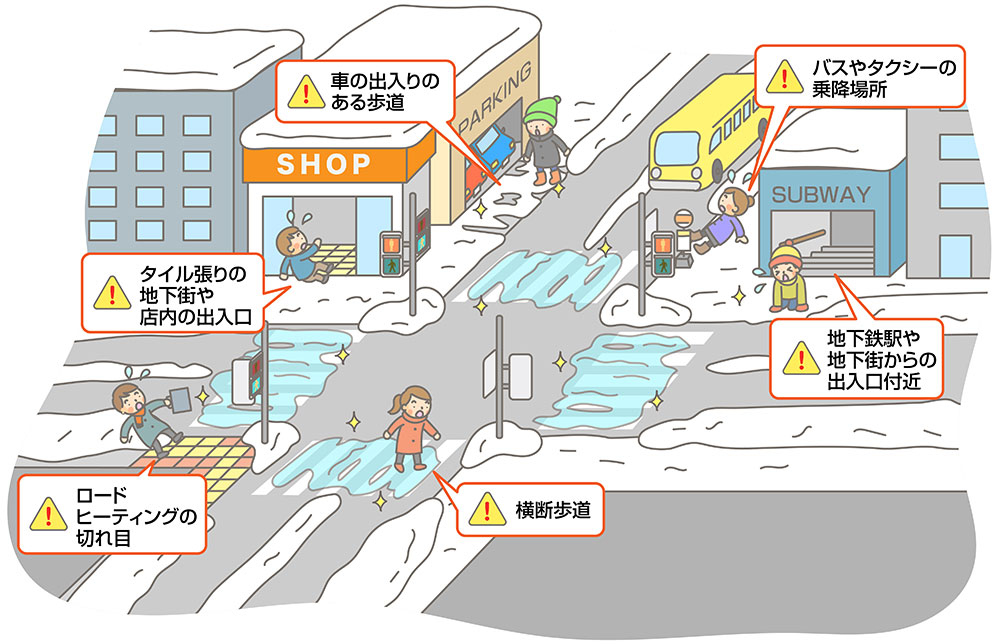

◆雪道などの歩行で注意すべきところ

横断歩道の白線の上

乾いているように見えても薄い氷膜ができて、滑りやすくなっている場合があります。

車の出入りのある歩道(駐車場の出入口、ガソリンスタンドなど)

出入りする車のタイヤで路面上の氷が磨かれ、非常に滑りやすくなっている場合があります。

バスやタクシーの乗り場

踏み固められて滑りやすくなっている場合があります。また、歩道と車道との段差にも注意しましょう。

坂道

上りよりも下るときの方が滑って転びやすく危険です。下るときは特に注意しましょう。

ロードヒーティングの切れ目

雪や氷が融けておらず段差ができて、部分的に滑りやすい状態になっていることがあります。

◆雪道を安全に歩くポイント

小さな歩幅で歩く

歩幅を小さくし、そろそろと歩く「ペンギン歩き」が基本です。

靴の裏全体を路面に付けて歩く

体の重心をやや前におき、できるだけ靴の裏全体を路面につける気持ちで歩きましょう。

また、履物は靴底が滑りにくいものを選びましょう。(摩擦係数の高いゴム長靴など)

その他

転ばないようにバランスをとったり、転んだときに受け身をとったりするために、両手はポケットから出して歩きましょう。転んだときのために、帽子や手袋をするなど、身に着ける物の工夫も安全対策の一つです。

また、屋根の上の雪や氷が落ちてくることがありますので、屋根にも目を配り歩きましょう。特に、暖かい日は要注意です。

参考

(取材協力:気象庁 文責:政府広報オンライン)