知っておかなきゃ、商標のこと!商標をわかりやすく解説!

商品を選ぶとき、その商品に付いているマークを目印にすることはありませんか。そのマークこそが「商標」なのです。

商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するネーミングやマーク(識別標識)です。もし、その商標を勝手に他人に使われてしまうと、せっかく築いたブランドイメージが崩れたり、売り上げを奪われたりするなど損害が生じてしまいます。そこで、自社の利益を守るために重要なのが「商標登録」です。ここでは、商標登録のメリットや方法など、普段あまり耳にすることのない「商標」について紹介します。

1「商標登録」ってなに?どんなメリットがあるの?

商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するネーミングやマーク(識別標識)です。私たちは、「このマークが付いている食品ならおいしい」「この名前の洗剤なら安心して使える」「この会社なら指定した時間通りに物が届く」など、商標を判断基準の一つとして商品を購入したり、サービスを利用したりしています。商標が消費者に認知され、信頼を積み重ねることで、この会社は安心できる、信用できるというブランドイメージがついていきます。商標は、「もの言わぬセールスマン」と表現されることもあり、商品やサービスの顔として重要な役割を担っています。

商標は、企業の利益に貢献する財産とも言えます。そして、財産を守るためのものが「商標権」です。商標権は、商品やサービス(役務)について商標を独占的に使用することができる権利で、その効力は、同じ商標や商品・サービスだけでなく、類似する範囲にも及びます。ただし、商標権は、著作権のように書籍や映像作品を創作したときに自然に発生する権利ではありません。商標を自らの財産として使用するためには、また、他人に模倣されたり、勝手に使用されたりしないようにするためには、特許庁へ出願し登録する必要があります。

インターネットの発達により、情報の伝わる速度がより速く、また、伝わる範囲もより大きくなっており、あっという間に自社の商標が知れ渡るようになりました。自社で開発した商品に使用する商標に商標登録をせずにいる場合、競合他社が商標登録をしてしまい、商標権侵害で訴えられたり、損害賠償を請求されたりするリスクがあります。そのようなリスクを回避するためにも、自社の商標は登録しておきましょう。

近年、国内だけでなく、海外でのビジネス展開、ブランド力の構築・保護を目的として、商標を積極的に用いる企業が増えています。あなたの会社も自社の商標を守るために、商標登録を考えてみませんか。商標登録のメリットは次のとおりです。

商標登録をするメリット

(1)自分の商標として独占的に使える

商標登録をしておけば、安心して商標を使えます。

商標権は、特許庁に先に出願をし、登録した者が得ることのできる権利です。そのため、万一、他人が先に同じ商標を登録した場合、その商標を自由に使えなくなったり、商標権を侵害していると訴えられたりするおそれがあります。

(2)商標を勝手に模倣されたり、使われたりするのを防げる

自社の商標を勝手に使用されたり、まねされたりすると、売上げやブランドイメージの低下につながることもあります。商標登録をしていないと、万一、自社の商標を勝手に使用されても、使用した者に対して商標の使用の差止めや損害賠償の請求はできません。商標登録しておけば、他人による商標の無断使用や、ブランドイメージの低下を防ぐことができます。

2商標登録できるもの、できないものは?

商標登録できるもの

登録する「商標」は、まず、次の2点を満たす必要があります。

[1]事業者が自己の業務に係る商品・サービスに使用するマーク(識別標識)であること。

[2]自己の商品・サービスと、他人の商品・サービスとを区別できること。

登録できる「商標」は、文字や図形、記号、立体的形状などからなる商標だけではありません。平成27年(2015年)4月から、色彩のみ、動き、音、ホログラム、図形等をつける位置などの新しいタイプの商標も、登録できるようになりました。

商標の種類の一覧

| 商標の種類 | 説明 |

|---|---|

| 文字商標 | 文字のみからなる商標のことをいいます。文字はカタカナ、ひらがな、漢字、ローマ字、数字等によって表されます。 |

| 図形商標 | 写実的なものから図案化したもの、幾何学的模様等の図形のみから構成される商標をいいます。 |

| 記号商標 | 暖簾(のれん)記号、文字を図案化し組み合わせた記号、記号的な紋章のことをいいます。 |

| 立体商標 | 立体的形状からなる商標をいいます。例えば、キャラクター、動物等の人形のような立体的形状からなります。 |

| 結合商標 | 異なる意味合いを持つ文字と文字を組み合わせた商標や、文字、図形、記号、立体的形状の二つ以上を組み合わせた商標をいいます。 |

| 音商標 | 音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標のことをいいます。例えば、テレビ CM に使われるサウンドロゴやパソコンの起動音等が考えられます。 |

| 色彩のみからなる商標 | 単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標(図形等に色彩が付されたものではない商標)であって、輪郭なく使用できるもののことをいいます。例えば、商品の包装紙や広告用の看板等、色彩を付する対象物によって形状を問わず使用される色彩が考えられます。 |

| ホログラム商標 | 文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標のことをいいます。 |

| 位置商標 | 図形等を商品等に付す位置が特定される商標のことをいいます。 |

| 動き商標 | 文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標のことをいいます。例えば、テレビやコンピューター画面等に映し出されて変化する文字や図形等があります。 |

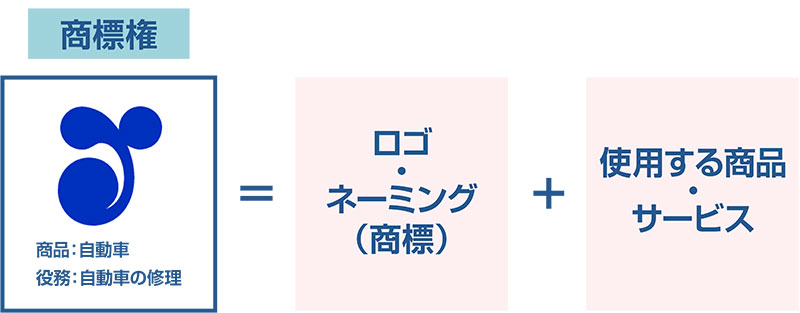

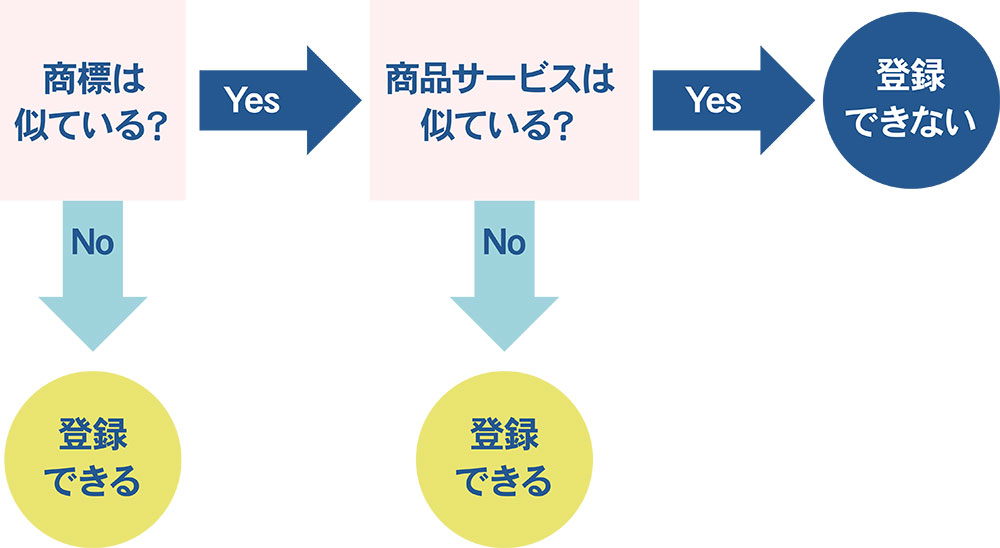

商標権とは、文字や図形などの「マーク(識別標識)」と、そのマークを使用する商品・サービスとの組合せで1つの権利となっています。マークだけで商標登録することはできません。また、商標権はマークと商品・サービスの組合せですので、同じような商標が2つ以上あったとしても、商品・サービスが異なれば登録できる可能性があります。

出典:特許庁「2022年度知的財産権制度入門テキスト 第4節 商標制度の概要 商標とは」[PDF:1.89MB]

商標登録できないもの

商標は、自己の商品・サービスと他人の商品・サービスとを区別するために用いられるものであるため、出願をしても登録できないと判断される場合もあります。例えば以下のものは、商標法により、商標登録できません。

[1]自己と他人の商品・役務を区別することができないもの

| 自己と他人の商品・役務を区別することができないものの例 | 具体例 | |

|---|---|---|

| 1 | 商品又は役務の普通名称のみを表示する商標 | 商品「パーソナルコンピュータ」に「パソコン」 |

| 2 | 商品・役務について慣用されている商標 | 商品「清酒」に「正宗」 |

| 3 | 単に商品の産地、販売地、品質等又は役務の提供の場所、質等のみを表示する商標 | 商品「肉製品」に「炭焼き」 |

| 4 | ありふれた氏又は名称のみを表示する商標 | 佐藤、田中商店、山田株式会社 |

| 5 | 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標 | 数字、アルファベット2文字(「AB」など) |

| 6 | その他何人かの業務に係る商品又は役務であるかを認識することができない商標 | 地模様、宣伝広告として一般に使用される語 |

※上記の3~5に該当する場合であっても、商標が使用された結果、全国的に有名になったような場合は、例外的に登録が可能となる場合もあります。

[2]公共の機関の標章と紛らわしい等公益性に反するもの

(例)

× 国旗、菊花紋章、勲章又は外国の国旗と同一又は類似の商標

× 外国、国際機関の紋章、標章等であって経済産業大臣が指定するもの、白地赤十字の標章又は赤十字の名称と同一又は類似の商標等

× 国、地方公共団体等を表示する著名な標章と同一又は類似の商標

× 公の秩序、善良な風俗を害するおそれがある商標

× 商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれのある商標

(例1)指定商品「ビール」に使用する商標として「○○ウイスキー」を出願した場合

(例2)指定商品「菓子」に使用する商標として「パンダアーモンドチョコ」を出願した場合

[3]他人の登録商標又は周知・著名商標等と紛らわしいもの

(例)

× 他人の氏名、名称又は著名な芸名、略称等を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)

× 他人の周知商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品・役務に使用するもの

× 他人の登録商標と同一又は類似の商標であって、指定商品・役務と同一又は類似のもの

× 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれのある商標

登録できない商標について、詳しくは下記のページをご覧ください。

「意匠」との違い

知的財産権の中には、商標権と間違われやすい「意匠権」があります。違いを知っておきましょう。

「商標」は商品・サービスを区別するために使用する文字・図形などのマークで、「意匠」は独創的で美感を有する物品等の形状・模様・色彩等のデザインのこと。

自動車を例にとると、車体のデザインは「意匠権」、自動車の車名、エンブレムなどは「商標権」で守られています。

3どうやって「商標」を出願するの?

商標登録を受けるためには、特許庁に商標登録の出願をし、登録査定を得る必要があります。

出願は、特許庁の窓口に直接書類を提出する方法だけでなく、オンラインや郵送でも行えます。

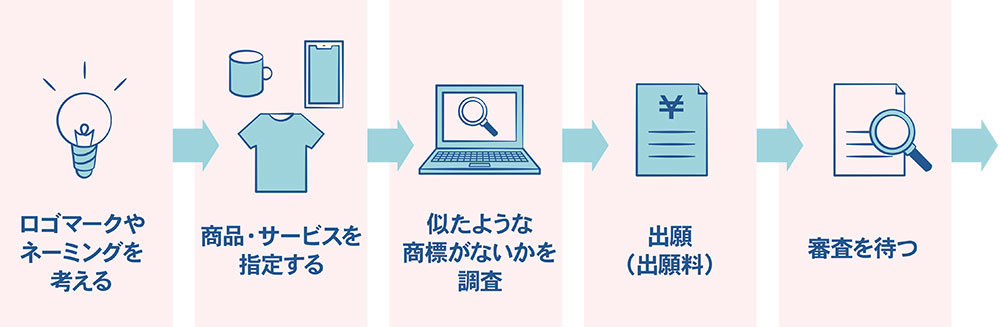

出願書類を作成する前に、まず、ロゴマークやネーミングを考え、似たような商標がないか確認しましょう。以下に出願までの具体的な流れと手順を説明します。

商標出願の手順

(1)ロゴマークやネーミング(商標)を考える

商品やサービスの特徴をうまく伝えつつ、オリジナリティあふれる商標を考えましょう。

自社の商品・サービスと他社の商品・サービスとを識別できる商標にしましょう。

(2)商標を使う商品・サービスを指定する

出願書類には、商標を既に使っている、または使う予定の商品・サービス及びそれら商品・サービスがどの区分に該当するかを記載する必要があります。

この区分は、1類から45類まであり、1類から34類までが商品、35類から45類までがサービスに区分されていますので、その中から該当するものを選んでください。商品・サービスの記載が明確でないと、拒絶理由が通知されることがあります。また、出願後に商品やサービスを追加することはできませんので、記載する商品・サービスは出願時によく検討しましょう。

具体的な商品やサービスについては、特許庁ウェブサイトの「類似商品・役務審査基準」、「商品・サービス国際分類表 アルファベット順一覧表」等で確認するか、独立行政法人 工業所有権情報・研修館(INPIT)が運営するJ-PlatPatの「商品・役務名検索」で検索できます。

自社の商品・サービスに合う表示が見つからない場合は、INPITの知財総合支援窓口にご相談も可能です。

関連リンク

(3)似たような商標がないかを調査する

先に登録された商標と同じものや似ているもので、かつ、使用する商品・サービスが同じものや似ているものは登録できません。似たような商標がないか、J-PlatPatの「商標検索」で検索してみましょう。

商標が似ているかどうかは、外観(見た目)、称呼(読み方)、観念(意味)やその取引実情などを総合的に踏まえ判断されます。商標が似ていても、指定された商品・サービスが異なる場合は登録できる場合もあります。

(4)特許庁へ出願する

ここまで準備が整ったら、次は書類を作成して特許庁へ出願します。知的財産に関する専門家である弁理士に依頼して手続きをしてもらうか、自分で行いましょう。

出願方法には、次の3つの方法があります。

[1]インターネット出願

[2]紙の書類で特許庁の窓口に出願

[3]紙の書類を特許庁に郵送して出願

ここではインターネット出願の方法を簡単に紹介します。

●インターネット出願の方法

1. パソコン(PC)、電子証明書(※1)、ICカードリーダライタを準備

2. 電子出願ソフトサポートサイトから「インターネット出願ソフト」をダウンロードし、PCにインストール

3.「識別番号(※2)」と「電子証明書」の組み合わせを特許庁に登録

4. 電子出願ソフトサポートサイトの「さくっと書類作成(※3)」で出願書類を作成

書類に記載する内容:

- 商標登録を受けようとする商標

- 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分(「第○類」と記載)

- 指定商品(指定役務)

- 商標登録出願人(住所と氏名または名称)

5. 手数料(コラム「商標登録にかかる手数料と納付方法」参照)を納付し、出願書類を送信

インターネット出願方法の詳しい手順は、下記のウェブサイトをご覧ください。

※1:電子証明書は、従来の書面による手続きにおける印鑑証明書などに相当するもので、特定の発行機関や認証局が発行する電子的な身分証明書です。

電子証明書には所有者を証明する情報などが記録されています。電子証明書を使用して電子署名を行うことで、なりすましやデータの改ざんを防ぐことができます。

特許庁電子出願システムでは、申請人を識別し、かつ、出願された書類が本人であることを検証するために電子証明書を利用しています。

※2:識別番号は1人の手続者について、特許庁から付与される9桁の数字。電子出願する場合に必要となります。

※3:ブラウザの画面に入力するだけで、電子出願用の一部の書類を作成できる出願書類作成支援ツールです。作成した書類は、インターネット出願ソフトで特許庁へ電子出願できます。

インターネット出願は、紙出願より手数料が少額で、円滑に審査を受けられるなど、多くのメリットがあります。ぜひご検討ください。

知財総合支援窓口にはインターネット出願ができる環境があります。予約が必要な場合もありますので、窓口にお問い合わせください。

関連リンク

4出願後の流れは?

審査の流れ

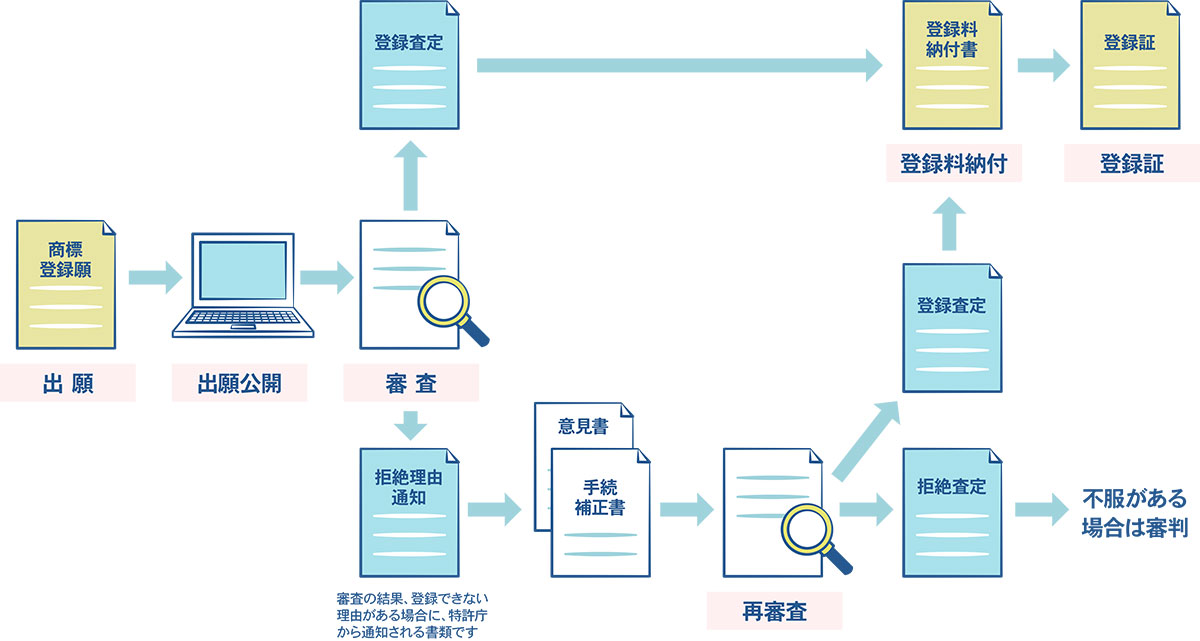

出願書類を特許庁に提出すると、特許庁では書類の形式を確認する方式審査を実施し、その後、審査官による実体審査を行います。

実体審査では、商標を登録することができない理由(拒絶理由)が商標法で定まっていますので、審査官は出願された商標に拒絶理由があるかないかを判断し、拒絶理由が何もなければ「登録査定」になります。

しかし、拒絶理由がある場合には、拒絶理由通知を出願人に通知します。拒絶理由通知に対しては意見書で反論するか、また、指定商品・指定役務を補正することで拒絶理由が解消する場合もあります。

拒絶理由が解消した場合には、登録査定になります。ただし、意見書等でも拒絶理由が解消しなかった場合には、その出願は登録されず、「拒絶査定」となります。

最終的に登録査定になると、必要な登録料を支払うことで商標権が設定されます。

関連リンク

「登録査定」が届いたら

拒絶の理由が発見できない場合には、登録査定が届きます。ただし、登録査定が届いただけでは、商標権は取得できていませんのでご注意ください。商標権を取得するためには、登録査定を受け取ってから30日以内に登録料(※コラム「商標登録にかかる手数料と納付方法」参照)を納付する必要があります。登録料納付書を作成して特許庁に登録料を納付してください。

登録料を納付後、不備が無ければおおよそ3日以内で登録されます。ただし、書面で作成し窓口または郵送で提出した場合、納付書の電子化を行うため、電子化期間として約3週間の期間が必要です。登録証は、登録日から約2週間後に発送されます。

商標権の権利期間は10年間で、10年分を一括で納付する場合の登録料は1区分あたり32,900円、複数の区分を設定した場合、32,900円×区分数になります。5年分を分割して納付することもできます。

「拒絶理由通知」が届いたら

登録できない理由がある場合には、「拒絶理由通知」が届きます。拒絶理由通知は、商標登録が認められないという最終結果ではありません。通知の内容を踏まえて、意見を述べたり(意見書の提出)、指定商品・指定役務を修正したりして(手続補正書の提出)、拒絶理由を解消できれば、登録できます。

特許庁では通知を受け取った方をサポートする「お助けサイト」を開設していますので、こちらを参考にしながら、諦めずに登録までの手続きを進めましょう。

関連リンク

画像:特許庁「お助けサイト」トップページ

コラム1

商標登録にかかる手数料と納付方法

出願書類を提出するとき

「出願料」がかかります。商品・サービスの区分の数によって変わりますので、ご注意ください。また、紙で出願するときは別途「電子化手数料」がかかります。

| 出願料 | 3,400円+(区分数×8,600円) |

| 電子化手数料(紙による手続のみ) | 2,400円+枚数×800円 |

商標を登録・更新するとき

登録時には「登録料」がかかります。

また、商標権の存続期間は基本的には10年間となりますが、更新料を納付すれば存続期間を更新できます。

登録料、更新料は10年分を一括で納付するほか、5年分を分割で納付することもできます。

| 登録料 | 10年分 一括納付 | 区分数×32,900円 |

| 5年分 分割納付 | 区分数×17.200円 | |

| 更新料 | 10年分 一括納付 | 区分数×43,600円 |

| 5年分 分割納付 | 区分数×22,800円 |

納付方法

現金のほか、クレジットカード、口座振替、電子現金納付、印紙、予納など最大で6つの方法で納付できます。

| オンライン | 紙 | |

|---|---|---|

| クレジットカードによる支払い 発行会社所定の3Dセキュア登録が必要 |

○ | ○ ※特許庁窓口でのみ |

| 口座振替による支払い 事前に特許庁に銀行口座を登録 |

○ | × |

| 電子現金納付(Pay-easyを利用)による支払 インターネット出願ソフトで納付番号を取得して支払う |

○ | △ ※事前手続をするために、インターネット出願ソフトが必要 |

| 現金納付を利用した支払 特許庁に現金納付書交付を依頼し、支払い後は特許庁に納付済証を提出 |

△ ※出願料は、手続補足書の書面提出が必要 登録料・更新料は利用不可 |

○ |

| 予納 特許庁に予納台帳を登録し、そこから必要金額を引き落とす |

○ | ○ |

| 特許印紙 | × | ○ |

コラム2

地方公共団体などでロゴやご当地キャラをつくった場合、商標登録は必要?

国、地方公共団体、公益福祉法人、学校法人などの公益の団体の著名な標章は、商標登録をしなくても、商標法第4条第1項第6号に基づき、他人が同じ商標や類似の商標を登録できないことになっています。

ただし、地域おこしの一環で作成したご当地キャラクターやロゴマークを作った場合は、商標登録をしておきましょう。商標登録することで、偽物が作られたときに、それを差し止める請求ができます。

なお、特許庁では、出願された商標が、地方公共団体や公益的事業などで使用する標章と同一または類似のものかどうかの審査を迅速かつ的確に行うために、地方公共団体や公益団体などから標章の情報提供をお願いしています。

電子メール、または郵送で情報をご提供ください。情報提供の方法については、下記のウェブサイトをご覧ください。

関連リンク

(取材協力:特許庁 文責 政府広報オンライン)