子宮頸がんの予防効果が高い9価HPVワクチンが公費で接種可能に

Point

9価HPVワクチンが公費で接種できるようになりました。

比較的若い世代の女性に発症しやすい子宮頸がんは、そのほとんどがヒトパピローマウイルス(HPV)の感染が原因で起こりますが、HPVの感染を防ぐ「HPVワクチン」の接種により、発症のリスクを低くすることができます。HPVワクチンには3種類があり、令和5年(2023年)4月からは、従来から公費で接種可能な2種類に加え、「9価HPVワクチン」も公費で接種できるようになりました。また、HPVワクチンが積極的には勧奨されていなかった期間に接種の機会を逃した人についても、令和7年(2025年)3月末までは公費による接種が可能です。ただし、ワクチンだけでは防げないHPV感染もあるので、20歳以上の人は定期的に、子宮頸がん検診を受診することが大切です。

1子宮頸がんとは?

子宮頸がんは、子宮の出口付近である子宮頸部にできるがんです。日本では毎年約1.1万人の女性が子宮頚がんにかかり、毎年約2,900人が子宮頸がんで亡くなっています。

がんの中でも若年層で発症する割合が比較的高いのが特徴で、年代別の発症割合は20代から増え始め、40代をピークにその後徐々に減少していきます。日本では、25歳から40歳の女性のがんによる死亡の第2位は、子宮頸がんによるものです。

また、30代までに子宮頸がんの治療で子宮を失って妊娠ができなくなってしまう人が年間に約1,000人います。

原因の多くはヒトパピローマウイルス(HPV)の感染

子宮頸がんになる原因のほとんどは、「ヒトパピローマウイルス(HPV)」というウイルスの感染によるものです。

HPVは、女性の多くが「一生に一度は感染する」といわれるウイルスです。感染しても、多くの場合は免疫機能などによりウイルスは自然に消滅しますが、一部の人では、ウイルスが体に残り続ける持続感染の状態となり、がんになってしまうことがあります。

子宮頸がんの治療について

子宮頸がんは、早期に発見し手術などの治療を受けることで、多くの場合は命を落とさず治すことができる病気です。しかし、発見したときのがんの進行度合いや病状によっては、手術で子宮の一部を切り取ることで、妊娠したときに早産のリスクが高まったり、子宮を失うことで、妊娠できなくなったりすることがあります。

子宮頸がんを予防するには?

HPVに感染した後、どのような人ががんへと進行してしまうかが明らかになっていないため、HPVの感染を防ぐことが子宮頸がんにならないための有効な手段といえるでしょう。

HPV感染防止に有効なのが、HPVワクチンの接種です。ワクチンを接種することで大きな感染予防効果が期待できます。

子宮頸がんは、早期に発見すれば、比較的治療しやすく予後が良いとされています。早期の発見・治療につなげるため、20歳以上の人は定期的に、子宮頸がん検診を受けることも重要です。予防と早期発見に努めることが大切です。

2子宮頸がんの予防方法①:HPVワクチン

子宮頸がんを予防する上で大きな効果を発揮するのが、原因となるHPV感染を予防するHPVワクチンの接種です。日本では現在、小学校6年から高校1年相当の女子を対象に定期接種が行われており、対象者は公費でHPVワクチンの接種を受けられます。

HPVワクチンは3種類

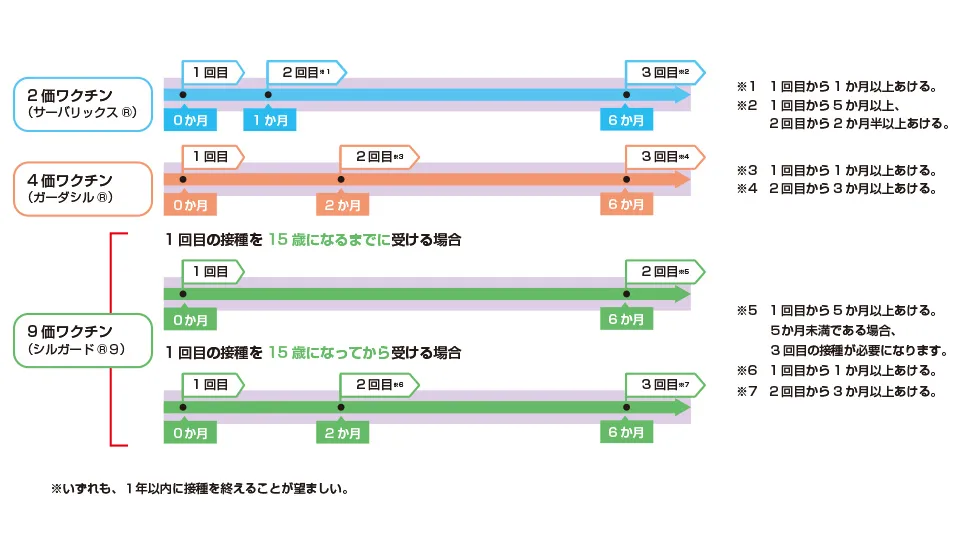

HPVワクチンは、防ぐことができるHPVのタイプによって「2価ワクチン(サーバリックス🄬)」、「4価ワクチン(ガーダシル🄬)」、「9価ワクチン(シルガード🄬9)」の3種類があります。

HPVワクチンの効果は?

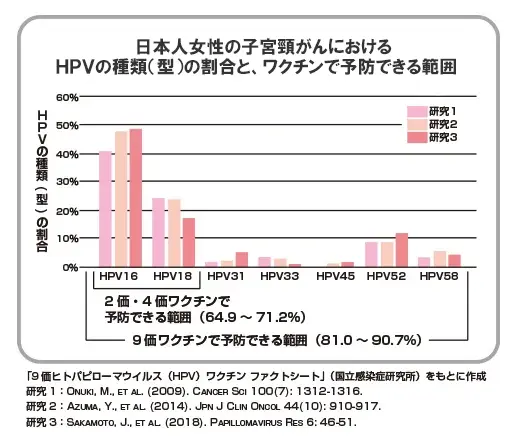

HPVには200種類以上のタイプ(型)があり、子宮頸がんの原因と分かっているのはそのうちの少なくとも15種類あります。

中でも子宮頸がんに深く関わりがあるとされ、子宮頸がんの原因の50%から70%を占めるHPV16型や18型は、どのHPVワクチンでも感染の予防が期待できます。加えて、HPV31型、33型、45型、52型、58型の感染も防げるHPVワクチンが「9価ワクチン」です。「9価ワクチン」で、子宮頸がんの原因となるHPVの80%から90%を防ぐことができます。

なお、接種後はHPV感染予防の効果を持つ抗体が体内でつくられ、少なくとも10年から12年後までは維持される可能性があることが、これまでの研究で分かっています。

HPVワクチンの接種は2回から3回必要

HPVワクチンは1回のみの接種ではなく、ワクチンの種類や年齢によって、同じ種類のワクチンを合計2回から3回接種する必要があります。一定の間隔をあける必要があり、タイミングもワクチンの種類や年齢によって異なるため、どのワクチンを接種するかは、接種する医療機関で相談して決めましょう。

「9価ワクチン」が公費で接種できるように

「2価ワクチン」、「4価ワクチン」は以前から公費による接種が可能でしたが、「9価ワクチン」についても、令和5年(2023年)4月から公費で接種できるようになりました。

HPVワクチンの定期接種のお知らせは、小学校6年から高校1年相当となる年に、お住まいの市町村から送付されます※。

接種できるHPVワクチンの種類は医療機関によって異なる場合があるため、予約時に確認してください。

※送付時期は市町村によって異なります。詳しくは各市町村の予防接種担当課にご確認ください。

「9価ワクチン(シルガード🄬9)」の詳細については、下記の厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。

令和7年(2025年)3月までは、平成9年度から平成19年度生まれの女性も公費で接種可能

平成9年度から平成19年度生まれ(誕生日が平成9年(1997年)4月2日から平成20年(2008年)4月1日まで)の女性の中には、定期接種の対象年齢(小学校6年から高校1年相当)であった頃に、HPVワクチン接種の機会を逃してしまった人がいます。

まだ接種を受けていない人や、HPVワクチン接種を合計3回受けていない人は、「キャッチアップ接種」として、公費による接種が可能です。この場合も、原則として「2価ワクチン」、「4価ワクチン」、「9価ワクチン」のいずれか1種類を3回接種します。過去に接種したHPVワクチンの種類や接種時期などは、母子手帳や予防接種済証などでご確認ください。

キャッチアップ接種として公費で接種が受けられる期間は、令和4年(2022年)4月から令和7年(2025年)3月までの3年間です。15歳以上の人は合計3回の接種が必要となり、一般的な接種スケジュールでは最短でも6か月ほどかかるため、接種を希望される場合は、早めの接種をお勧めします。

なお、性交経験によるHPV感染によって、HPVワクチンの予防効果が減少することが示されていますが、性交経験がある場合でも予防効果がなくなってしまうわけではありません。

詳しくは下記の厚生労働省ウェブサイトをご覧ください。

3HPVワクチンのリスク

HPVワクチンの安全性

HPVワクチンの接種後には、接種部位の痛みや腫れ、赤みなどの症状が起こることがあります。また、まれに重いアレルギー症状や神経系の症状が起こることがあります。もし接種後に気になる症状が出たときは、まずは接種を受けた医療機関や周りの大人に相談してください。

| 発生頻度 | 2価ワクチン(サーバリックス®) | 4価ワクチン(ガーダシル®) | 9価ワクチン(シルガード®) |

|---|---|---|---|

| 50%以上 | 疼痛✽、発赤✽、腫脹✽、疲労 | 疼痛✽ | 疼痛✽ |

| 10%から50%未満 | 搔痒(かゆみ)、腹痛、筋痛、関節痛、頭痛など | 紅斑✽、腫脹✽ | 腫脹✽、紅斑✽、頭痛 |

| 1から10%未満 | じんましん、めまい、発熱など | 頭痛、搔痒感✽、発熱 | 浮動性めまい、悪心、下痢、搔痒感✽、発熱、疲労、内出血✽など |

| 1%未満 | 知覚異常✽、感覚鈍麻、全身の脱力 | 下痢、腹痛、四肢痛、筋骨格硬直、硬結✽、出血✽、不快感✽、倦怠感など | 嘔吐、腹痛、筋肉痛、関節痛、出血✽、血腫✽、倦怠感、硬結✽など |

| 頻度不明 | 四肢痛、失神、リンパ節症など | 失神、嘔吐、関節痛、筋肉痛、疲労など | 感覚鈍麻、失神、四肢痛など |

サーバリックス®添付文書(第14版)、ガーダシル®添付文書(第2版)、シルガード®9添付文書(第1版より改編)

✽接種した部位の症状

予防接種健康被害救済制度

極めてまれですが、予防接種を受けた人に重い健康被害が生じる場合があり、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害が残ったりした場合は、法律に基づく救済(医療費・障害年金などの給付)が受けられます。この予防接種健康被害救済制度はHPVワクチンに限らず、また、予防接種法に基づいて受けた接種が対象です。

HPVワクチン接種が原因と証明されていなくても、HPVワクチン接種後に起こった健康状態の異常について報告された場合は、一定期間ごとに専門家からなる国の審議会※において、報告された症状をもとにワクチンの安全性を継続して確認しています。

※厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会など

4子宮頸がんの予防方法②:子宮頸がん検診

HPVワクチンによる感染予防に加え、20歳以上の人は子宮頸がん検診を定期的に受け、早期発見に努めることが重要です。HPVワクチンでは防げない種類のHPVがあることや、HPV感染以外の原因によるリスクもあるためです。

検診では子宮頸がんになる手前の状態である前がん病変(異形成)も調べることから、予防としての効果も期待できます。

不正出血や体調不良などがある場合は、子宮頸がん検診の期間を待たずに医療機関に受診してください。

検診の流れ

お住まいの市町村から子宮頸がん検診の案内が届いたら、検診を受ける婦人科や検診センターを予約します。検診は問診等を行った後、細胞診又はHPV検査(子宮の入口の細胞の採取)があり、検査結果は後日となります。検診時に、最終月経日(前回の月経が始まった日)、月経周期、月経の持続日数をチェックしておきましょう。「要精密検査」の結果を受け取った場合には、早いうちに必ず精密検査を受けてください。

事前に確認しておくこと

- ①最終月経日(前回の月経が始まった日)

- ②月経周期(月経開始日から次の月経開始日の前日までの日数)

- ③月経の持続日数

検診の流れ

問診等→細胞診又はHPV検査→後日、結果を聞く

子宮頸がんは、予防と早期発見によって命を落とすリスクを抑えることができます。しかし、中には急速に進行するがんもありますので、検診は定期的に必ず受けるようにしましょう。

5HPVワクチンに関する相談窓口は?

HPVワクチン接種に関する各種窓口

HPVワクチンに関してのご相談は、以下をご参照ください。

HPVワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般についての相談

「感染症・予防接種相談窓口」では、HPVワクチンを含む、予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般についての相談にお答えします。

電話番号:03-5656-8246

※令和6年(2024年)4月1日から電話番号が変わりました。

受付時間:9時から17時(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く。)

※行政に関するご意見・ご質問は受け付けておりません。

※本相談窓口は、厚生労働省が業務委託している外部の民間業者により運営されています。

HPVワクチン接種後に、健康に異常があるとき

まずは、接種を受けた医師・かかりつけの医師にご相談ください。

各都道府県において、衛生部局と教育部局の1か所ずつ「ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に症状が生じた方に対する相談窓口」を設置しています。

また、各都道府県において、「ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関」を選定しています。

協力医療機関の受診については、接種を受けた医師又はかかりつけの医師にご相談ください。

予防接種による健康被害救済に関する相談

お住まいの市町村の予防接種担当部門にご相談ください。

HPVワクチンを含むワクチン全体の健康被害救済制度については、「予防接種健康被害救済制度」のページをご覧ください。

コラム

HPVワクチンの海外での使用状況

HPVワクチンは平成18年(2006年)に欧米で生まれ、日本では平成21年(2009年)10月にワクチンとして承認され、接種が開始されました。

世界保健機関(WHO)が接種を推奨しており、現在は、120か国以上で公的な予防接種が行われています(令和4年(2022年)12月時点)。カナダ、イギリス、オーストラリアなど接種率が8割を超える国もあります。

まとめ

HPVワクチンの接種は、子宮頸がんにならないための有効な手段です。令和5年(2023年)4月からは9価ワクチンも公費で接種できるようになりました。疑問な点、不安な点をきちんと調べ、医師などと相談をして接種を検討してください。将来の子宮頸がんを防ぐためにも、まずは子宮頸がんとその予防方法について知っていただくことが重要です。

(取材協力:厚生労働省 文責:政府広報オンライン)