食中毒にご注意ください!肉や魚介類を安全に食べるためのポイント

Point

食べ物を介して体内に侵入した細菌やウイルスなどが原因で引き起こされる食中毒は、1年を通じて発生するため、常に注意が必要です。なかでも鶏肉や牛肉などに付着する細菌の「カンピロバクター」や「腸管出血性大腸菌(O157、O111など)」などは、重い症状を引き起こすこともあり、抵抗力の弱いこどもや妊婦、高齢者は特に気を付けなければなりません。また、魚介類に寄生する寄生虫の「アニサキス」による食中毒報告数が増えています。これらの食中毒の特徴と食品を安全に食べるためのポイントを紹介します。

1食中毒を引き起こす原因は様々あります

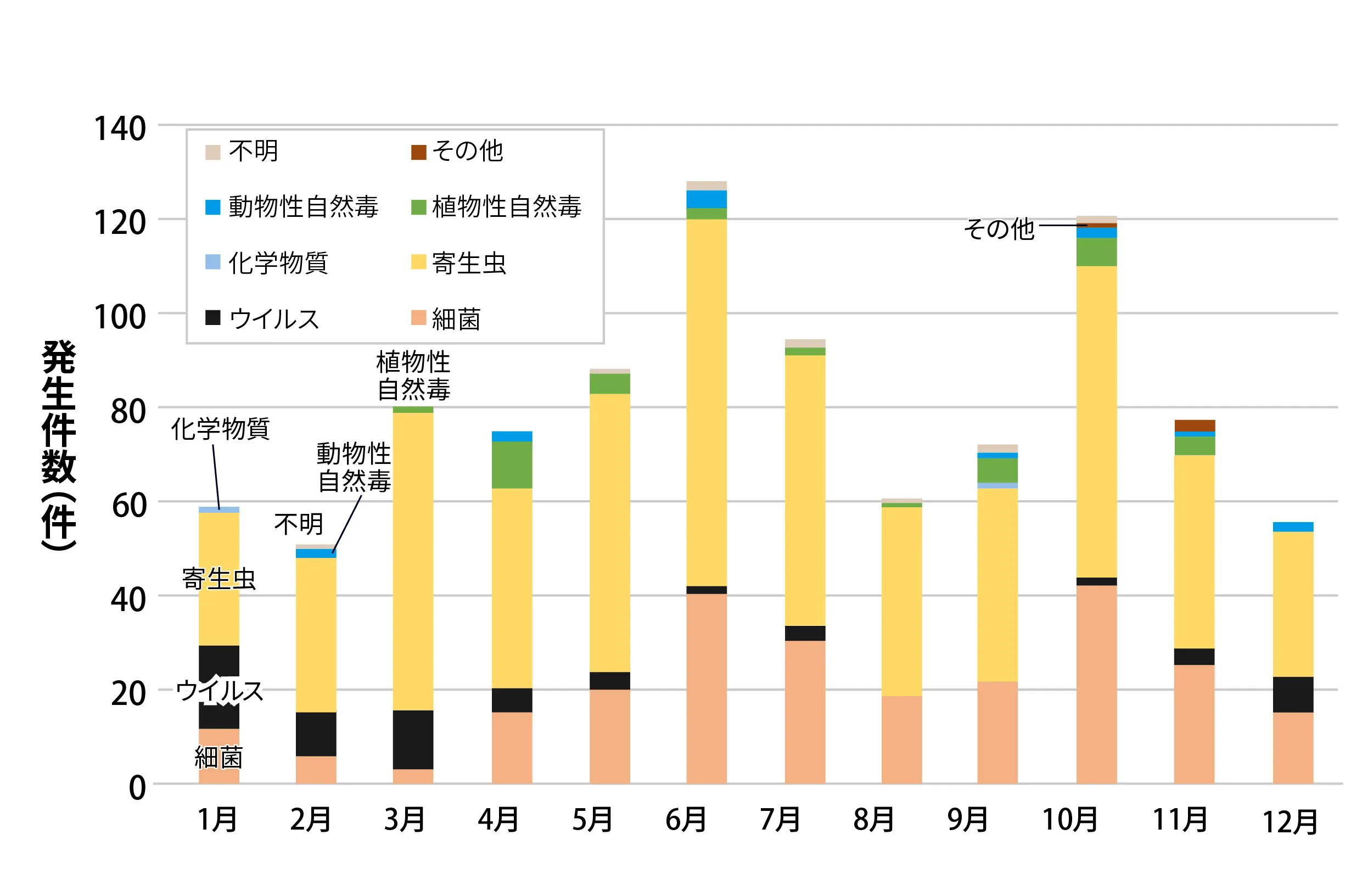

食中毒というと夏に多いイメージがあるかもしれませんが、実は暑い時期だけに発生するわけではありません。「細菌」「ウイルス」「自然毒」「寄生虫」など、様々な原因によって引き起こされる食中毒が1年を通じて発生しており、食材の管理や調理には常に注意が必要です。

例えば、腸管出血性大腸菌(O157、O111など)といった細菌は、高温多湿を好むことから、梅雨から残暑の頃にかけて増殖が活発になり、細菌による食中毒の発生が増えます。

一方、気温が低く、空気が乾燥する冬は、細菌による食中毒は減りますが、「ノロウイルス」などのウイルスによる食中毒が発生しやすくなります。

春や秋には、植物性自然毒と呼ばれる、野草やキノコなどの持つ毒成分による食中毒が多く報告されます。動物性自然毒と呼ばれる、フグなどが体内に持つ毒成分による食中毒も毎年のように発生しています。

また、生鮮魚介類に寄生した「アニサキス」などの寄生虫による食中毒は、食中毒全体の発生件数に占める割合も多く、年間を通して発生しています。

食中毒の病因物質別の月別発生件数(令和4年)

出典:厚生労働省「令和4年(2022年)食中毒発生状況」

2「カンピロバクター」「腸管出血性大腸菌(O157、O111など)」「アニサキス」に要注意

発生件数が多かったり、幼児や高齢者の重症化事例が見られたりして問題となっている食中毒があります。「カンピロバクター」、「腸管出血性大腸菌(O157、O111など)」、「アニサキス」による食中毒です。これらは肉や魚介類を原因とするものが多く、特に注意が必要です。原因ごとの特徴を以下に示しますので、同様の食中毒の症状が出た場合、医療機関を受診し、食事の内容などを医師に伝えてください。

カンピロバクター

カンピロバクターは、鶏や牛などの家畜の腸管内にいる細菌です。生の鶏肉や牛肉の表面に付着しているほか、肝臓(レバー)の内部にも存在しています。生肉に触れた手やまな板で野菜やほかの食品を調理したり、冷蔵庫の中で保管していた肉の汁が漏れて、ほかの食品に付着したりすると、二次汚染が起こります。カンピロバクターが付着した調理器具や手などを洗ったとき、水に混ざって周囲に飛び散った程度の少量の菌からでも感染するおそれがあります。菌が体内に入ると1日から7日くらいで、発熱や腹痛、下痢、吐き気などの症状が現れます。

腸管出血性大腸菌(O157、O111など)

腸管出血性大腸菌(O157、O111など)は、主に牛などの家畜の腸内にいる細菌です。牛の糞などを介して牛肉やその他の食品などに付着したり、井戸水などを汚染します。腸管出血性大腸菌もカンピロバクターと同様、少量の菌からでも感染するため、手指や調理器具などからの二次汚染にも注意が必要です。菌が付いた食品を食べたり、汚染された井戸水を飲むと、2日から7日くらいで、発熱や激しい腹痛、水溶性の下痢、血便、吐き気、おう吐などの症状が現れます。抵抗力の弱いこどもや妊婦、高齢者は特に重い症状になりやすく、注意が必要です。

万が一、家族に感染者が出た場合は、感染者と同じ飲食物を摂取した人や、同居する家族などが感染していないかどうか診断を受けることが必要です。同時に、家の中の消毒について知識を得て、必要な範囲で消毒を行います。また、二次感染予防のために、日常生活で感染者への接し方についての知識を得て実行することが大切です。分からないことがあれば保健所へ問い合わせてください。

アニサキス

アニサキスは寄生虫(線虫)の一種で、その幼虫(アニサキス幼虫)は、サバ、アジ、サンマ、カツオ、イワシ、サケ、イカなどの魚介類に寄生します。アニサキス幼虫は、長さは2から3センチメートル、幅は0.5から1ミリメートルくらいで、白色の少し太い糸のような形状をしています。アニサキス幼虫が寄生している生鮮魚介類を生(不十分な冷凍・加熱のものを含む。)で食べることで、アニサキス幼虫が胃壁や腸壁に刺さり、食中毒(アニサキス症)を引き起こします。多くは急性胃アニサキス症で、食後数時間から十数時間後に、みぞおちの激しい痛み、吐き気、おう吐などの症状が現れます。

3肉の生食や加熱不足の肉料理は避け、魚介類の生食時は目視でチェック

肉を安全に食べるためのポイント

カンピロバクターや腸管出血性大腸菌などの細菌は、もともと家畜の腸管内にいる細菌なので、肉に付着する菌をゼロにすることは非常に困難です。また、豚のレバーや肉の内部からは、食中毒の原因となる細菌のほかに、重い肝炎を引き起こすおそれのあるE型肝炎ウイルスが検出されることもあります。ただし、これらの病因物質は、熱に弱いという特徴があります。したがって、十分加熱して食べれば、食中毒は防ぐことができます。

近年、増えている食中毒は、肉などの刺身や生レバーなどのように生で食べたり、加熱が不十分な肉料理を食べたりすることによって発生しています。また、手指やまな板を介して細菌などが付着した野菜などを生で食べたりして、食中毒が発生しているケースもあります。

食中毒を防ぐためには、生肉や加熱が不十分な肉の料理は食べないことが重要です。特に、肉や脂をつなぎ合わせた成型肉やひき肉、筋切りした肉、タレなどに漬け込んだ肉、牛や豚、鶏のレバーなどの内臓は、内部まで細菌などが入り込んでしまっている可能性があるため、中心部まで十分に加熱してから食べるようにしましょう。目安は、肉の中心部の温度が75℃で1分間以上加熱することです。例えば、ハンバーグなら、竹串を刺してみて肉汁が透明になり、内部に赤い部分がなくなった状態になれば加熱は十分です。

ハンバーグ(生焼け)

ハンバーグ(中心まで火が通っている)

レバー(生焼け)

レバー(中心まで火が通っている)

飲食店で肉料理を食べるときには、生肉や肉を生焼けで食べるものがメニューにあっても、なるべく避けたほうが安全です。また、焼肉やバーベキューなど、自分で肉を焼きながら食べる場合も、十分に加熱し、生焼けのまま食べないようにしましょう。(※)

また、箸などを通じて食中毒の原因となる細菌などが口に入ることがありますので、生の肉をつかむ箸と、加熱後の食品をつかむ箸は、必ず使い分けましょう。

そのほか、買い物の際に消費期限などを確認するとともに、肉汁が他の食品に付かないように分けてビニール袋に入れる、家庭で保管する際はビニール袋や容器に入れ、他の食品に肉汁などがかからないようにする、取り扱う前と後に必ず手指を洗うといった心掛けも大切です。

※食品衛生法において、牛のレバーや豚の肉・内臓(豚レバーなど)は加熱して提供することや、販売する場合には加熱が必要なことについて情報提供を行うこと、生食用としては販売してはならないことが定められています。また、生食用食肉(牛の食肉(内臓を除く。))については、罰則を伴う強制力のある規格基準(衛生的な専用の設備や器具での加工を行うこと、肉塊の表面から深さ1cm以上の部分までを60℃で2分間以上加熱する方法又はこれと同等以上の効果を有する方法で加熱殺菌することなど)が設けられており、この規格基準に適合した製品は生食用としての販売が可能です。

また、厚生労働省では、過去にカンピロバクターによる大規模食中毒が発生したことなどから、地方自治体を通じて、鶏肉を生食用や加熱不十分な状態で提供しないよう飲食店に対する重点的な監視指導を行っています。

〈参考〉厚生労働省ホームページ

魚介類を安全に食べるためのポイント

魚介類を刺身などで生食する場合は、アニサキス幼虫が寄生していないか、目視で確認し、取り除くことが基本です。魚を購入する際は、新鮮な魚を選び、丸ごと1匹で購入した際は、速やかに内臓を取り除きましょう。内臓は生で食べないでください。

また、一般的な料理で使う食酢での処理、塩漬け、醤油やわさびを付けても、アニサキス幼虫は死滅しません。注意しましょう。アニサキス幼虫を死滅させるには、冷凍(-20℃で24時間以上)又は加熱(70℃以上(瞬時)又は60℃なら1分)が有効です。

サバに寄生したアニサキス幼虫

写真提供:東京都健康安全研究センター

〈参考〉厚生労働省ホームページ

コラム

有毒植物による食中毒にもご注意!

肉や魚による食中毒に加え、有毒植物を食用の植物と誤って食べて食中毒になる事例も毎年確認されています。例えば、ミツバに似たトリカブト、ニラに似たスイセンを食べたかたが食中毒症状を起こす、といった事例があります。観賞用植物には食べると有毒なものもありますので、野菜などの食用植物と一緒に栽培しないようにしましょう。間違いなく食用だと判断できない植物は、「採らない!食べない!売らない!人にあげない!」が原則です。

まとめ

飲食店だけでなく、家庭でも食中毒は発生しています。令和4年(2022年)では、発生場所が判明している食中毒のうち、約2割が家庭で起きています。

食中毒の原因になる細菌や寄生虫などは、私たちの身近に存在しています。家庭での食中毒を防ぐのは、食材を選び、調理する皆さん自身です。

肉や魚介類を安全に食べるためのポイントを理解し、予防を心掛けていきましょう。

(取材協力:厚生労働省 文責:政府広報オンライン)