住宅火災からいのちを守る10のポイント。「逃げ遅れ」を防ぐために。

住宅などの財産だけでなく命までをも奪う恐ろしい火災。住宅火災によって、毎年約900人のかたが亡くなっています。その半数が「逃げ遅れ」によるものです。また、亡くなったかたの約75%を65歳以上の高齢者が占めています。住宅火災の発生や逃げ遅れを防ぎ、いのちを守るために、日頃から取り組むべき「住宅防火いのちを守る10のポイント」を紹介します。

1住宅火災はどのくらい起きているの?

住宅火災によって亡くなったかたは平成17年(2005年)に1,220人を記録して以降、減少傾向にありましたが、令和3年(2021年)と令和4年(2022年)は増加傾向にあり、約1,000人のかたが亡くなっています。

令和4年(2022年)に起きた住宅火災(住宅で起きた火災)の件数は1万1,411件で亡くなった人は972人です(放火自殺者等を除く。)。そのうち約75%にあたる731人が65歳以上の高齢者です。また、住宅火災で亡くなった理由をみると、病気や身体が不自由なために逃げ遅れたり、熟睡していたために逃げ遅れたりするなど、「逃げ遅れ」が全体の約半数を占めています。

住宅火災による経過別死者発生状況(放火自殺者等を除く)(令和4年中)

(資料:消防庁)

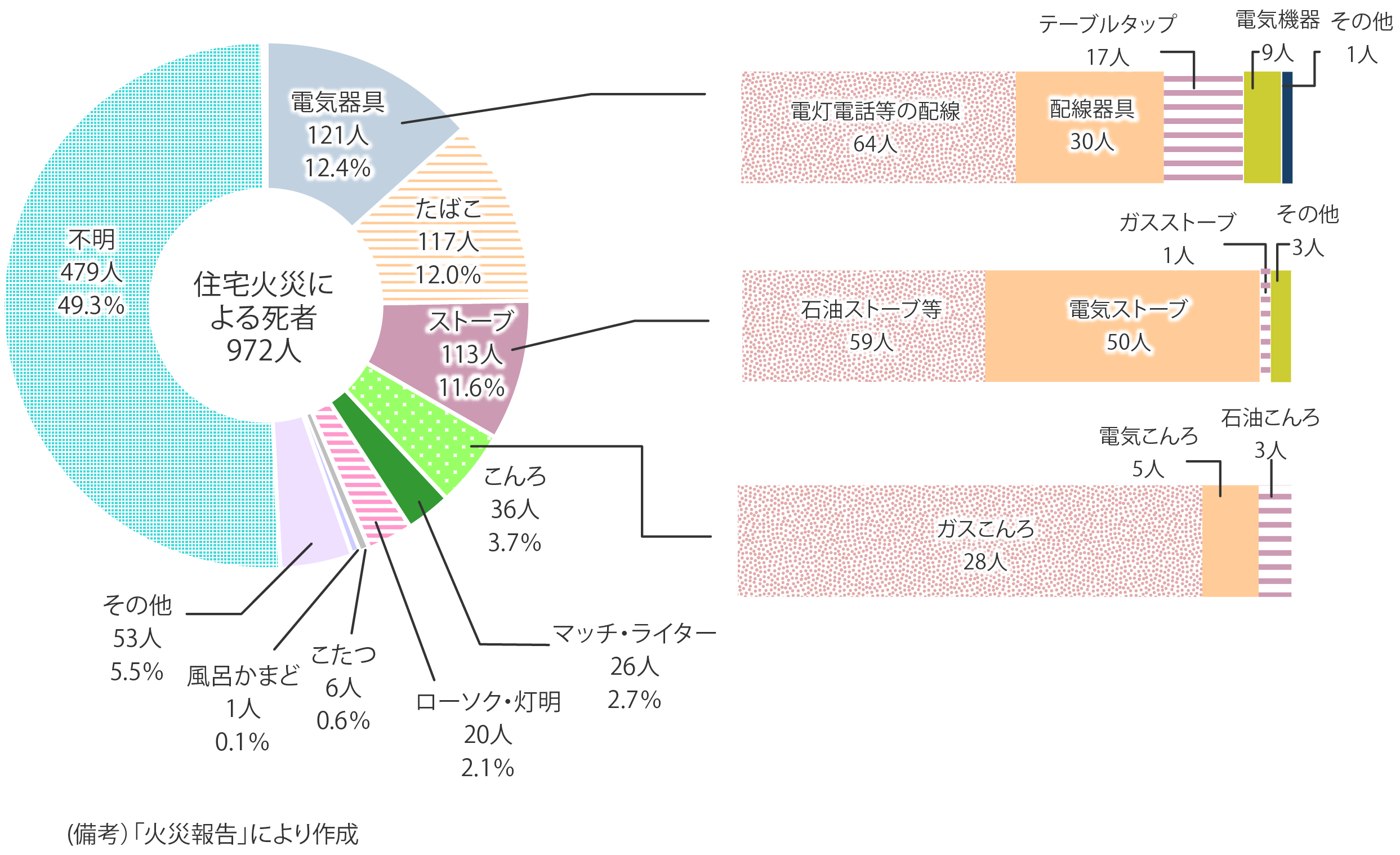

また、住宅火災の死者数を発火源別にみると、「電気器具」「たばこ」「ストーブ」「こんろ」が主な原因となっています。コンセントに溜まったほこりや、たこ足配線などが原因で出火し、近くに置かれた布製品などに移って燃え広がることによって起こっています。

住宅火災の発火源別死者数(放火自殺者等を除く)(令和4年中)

(資料:消防庁)

2住宅火災から命を守るには?

住宅火災の発生を防ぎ、火災から命を守るためには、どのような対策をすればよいのでしょうか。消防庁では、「住宅防火いのちを守る10のポイント-4つの習慣、6つの対策-」として、以下のような防火対策を呼びかけています。

住宅防火いのちを守る10のポイント

4つの習慣

火災の発生を防ぐために、次の4つの習慣を守りましょう。

- 寝たばこは絶対にしない、させない。

- ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。

- こんろを使うときは火のそばを離れない。

- コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。

6つの対策

万一火災が発生しても、被害を抑え人命を守るために、日ごろから次の6つの対策をとりましょう。

- 火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する。

- 火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。

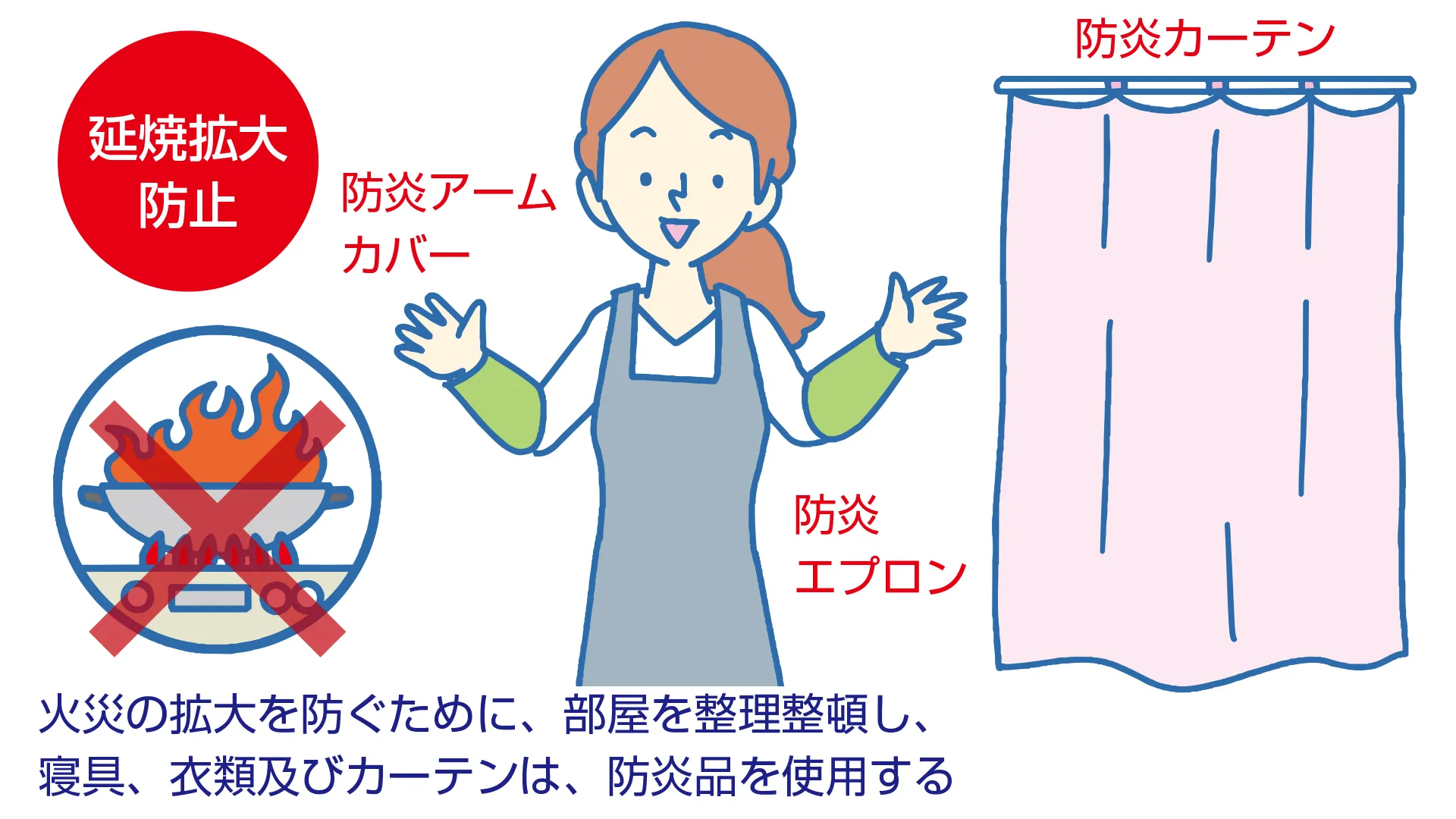

※詳しくは「3章」へ - 火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは、防炎品を使用する。

※詳しくは「4章」へ - 火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使いかたを確認しておく。

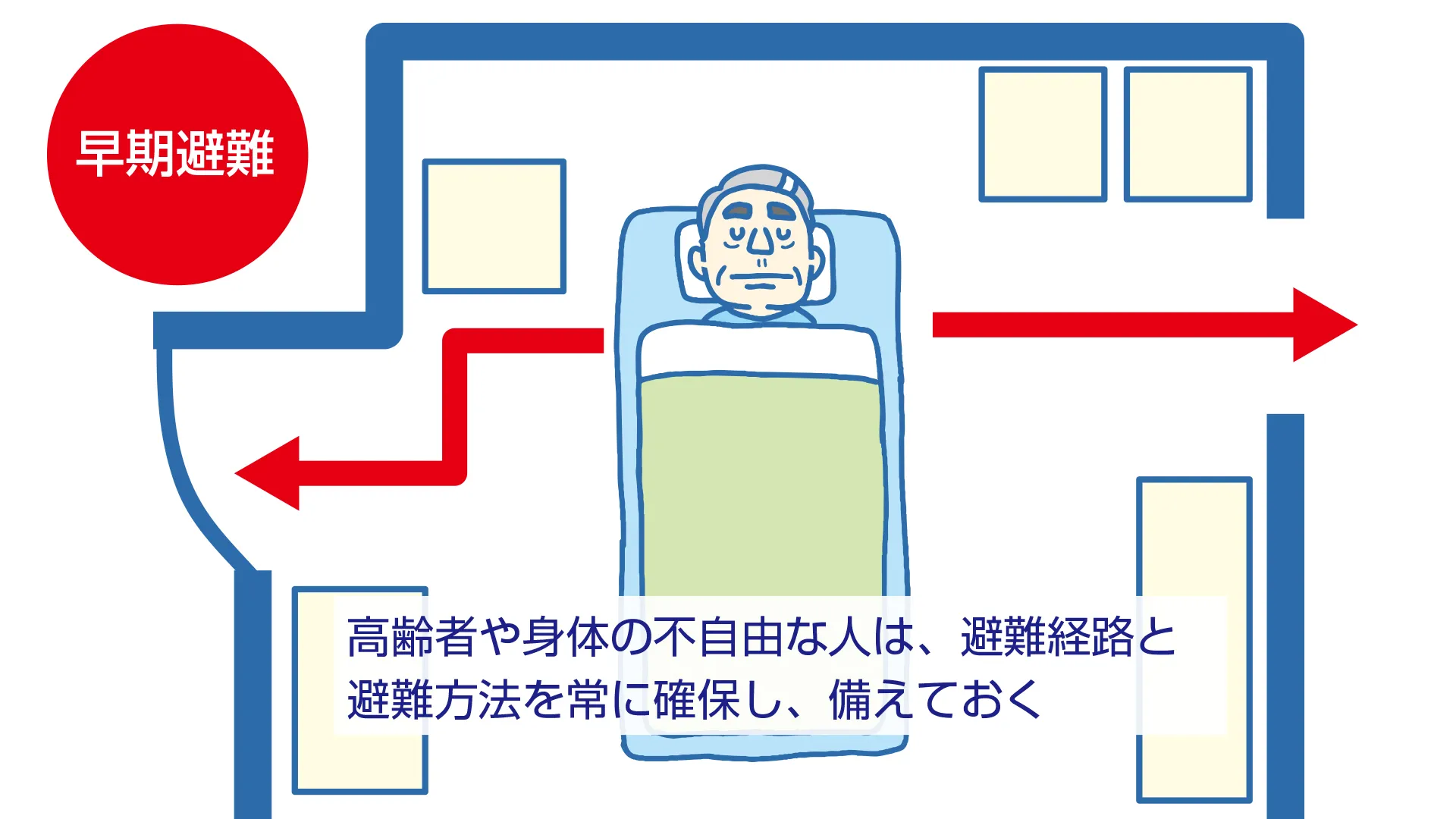

※詳しくは「5章」へ - 高齢者や身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。

- 防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。

コラム1

ストーブや電気器具など、身近な製品にもご注意を。

住宅火災の火元として、令和4年(2022年)に発生した火災では1位「電気器具」のほか、3位「ストーブ」、4位「こんろ」と身近な製品が続いています。これらの製品では、長期間使用したことによる部品の劣化や誤った使いかたをしたことなどによって発火し、近くの衣類や布団などの可燃物に燃え移って火災になる場合があります。

住宅火災を防ぐために、ストーブやこんろの周りに燃えやすいものを置かないことや、コンセント周りはほこりを清掃し、たこ足配線をしないことなどを習慣づけましょう。また、消し忘れや誤作動を防ぐための安全装置や過熱防止装置が付いた製品、転倒時に自動的にスイッチが切れる機能が付いた製品を使うようにしましょう。

3逃げ遅れを防ぐためには?

火災で亡くなる原因で最も多い「逃げ遅れ」を防ぎ、火災から命を守るために、火災の発生を感知し知らせる「住宅用火災警報器」の設置が全ての住宅に義務付けられています。

住宅用火災警報器は、熱や煙を感知して、火災の発生を警報音や音声で知らせるものです。住宅内で火災が発生したことを早期に感知して住宅内の人に知らせることで、初期消火や避難などを素早く行えるようにします。

令和元年(2019年)から令和3年(2021年)までの3年間で、住宅用火災警報器の設置効果を分析した結果、死者数、損害額は概ね半減、焼損床面積は約6割減となっています。住宅用火災警報器を設置することで、火災発生時の死亡リスクや損失の拡大リスクを大幅に減少させることができます。

住宅用火災警報器の設置効果(令和元年から令和3年までの3年間)

(資料:消防庁)

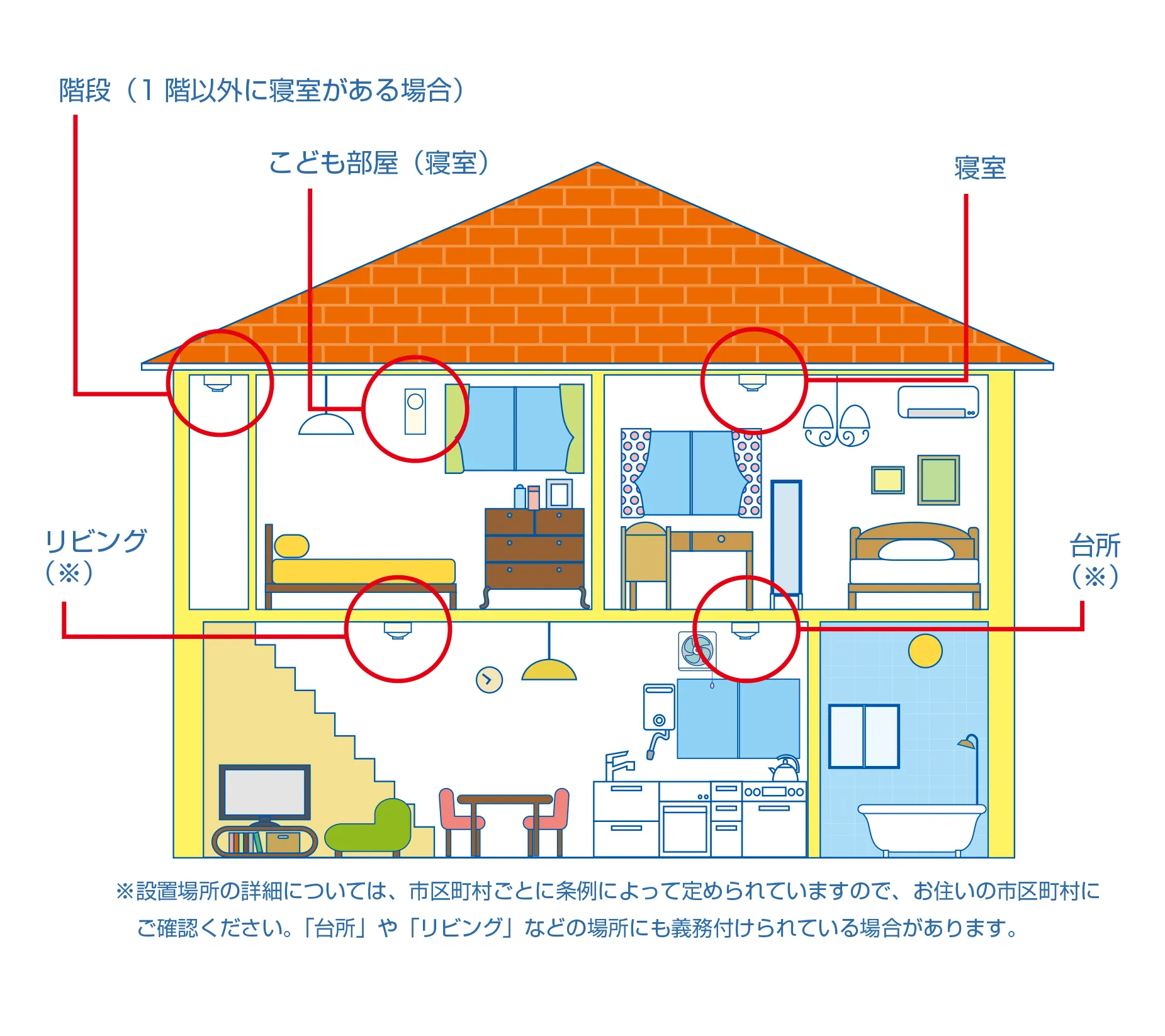

住宅用火災警報器を適切な場所に設置しよう

住宅用火災警報器は、「寝室」と「寝室がある階段の上部」に設置する必要があります。次の図を参考に、適切な場所に住宅用火災警報器を設置してください。

住宅用火災警報器の設置場所(例)

住宅用火災警報器は、ホームセンターや家電量販店、メーカーのウェブサイトなどで購入できます。住宅用火災警報器を購入するときには、感度やブザーの音量などが基準に合格したマークが付いた製品を目印にしましょう。

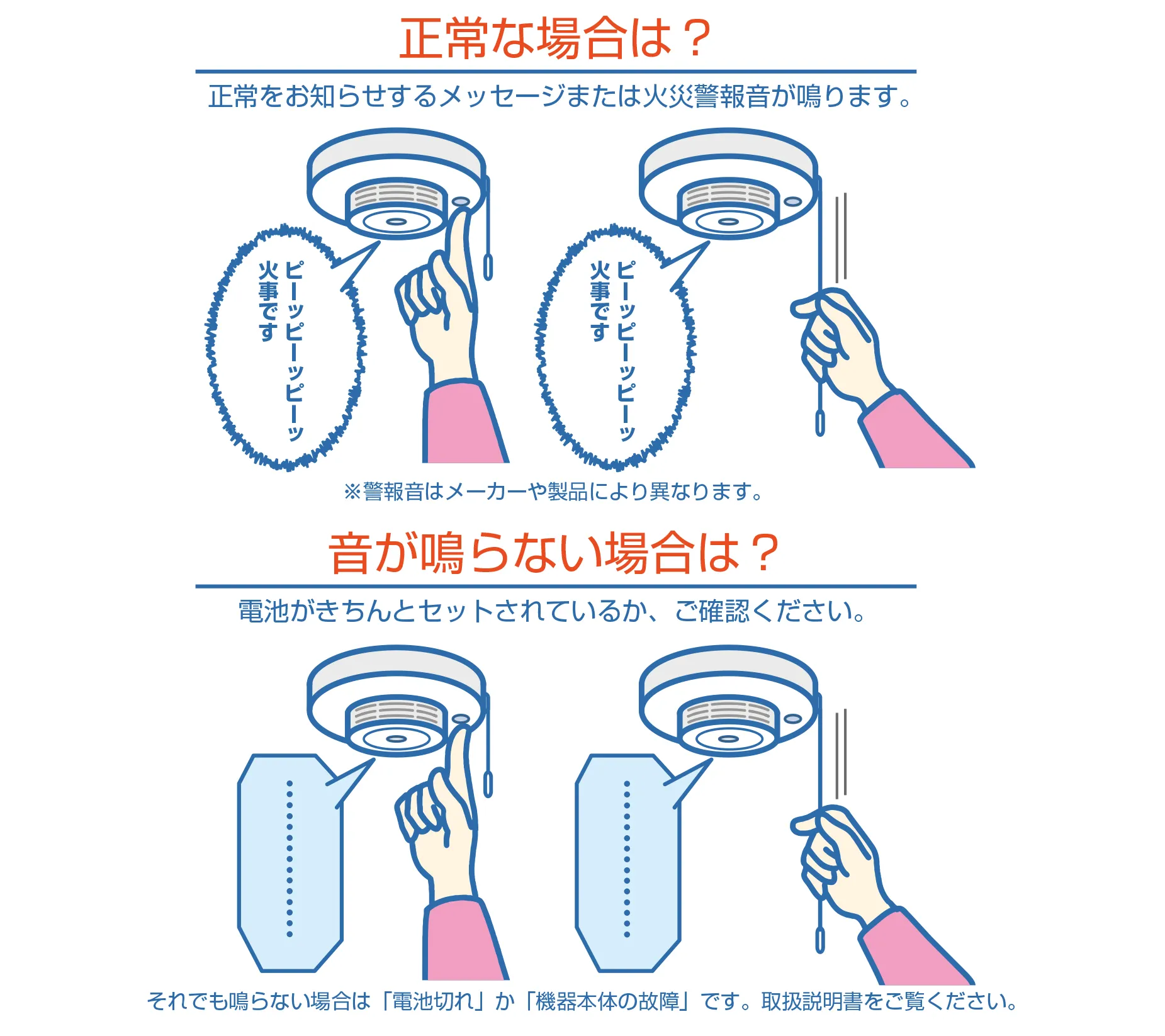

住宅用火災警報器がきちんと作動するか定期的に点検し、10年を目安に交換を

住宅用火災警報器を適切な場所に設置しても、万一の時にきちんと作動しないと意味がありません。取扱説明書に従い定期的に点検(少なくとも年に2回)をして、正常に作動することを確認し、もし正常に作動しない場合は住宅用火災警報器を交換しましょう。点検は下図のような方法で行うことができます。詳細は取扱説明書などをご確認ください。

住宅用火災警報器の点検方法

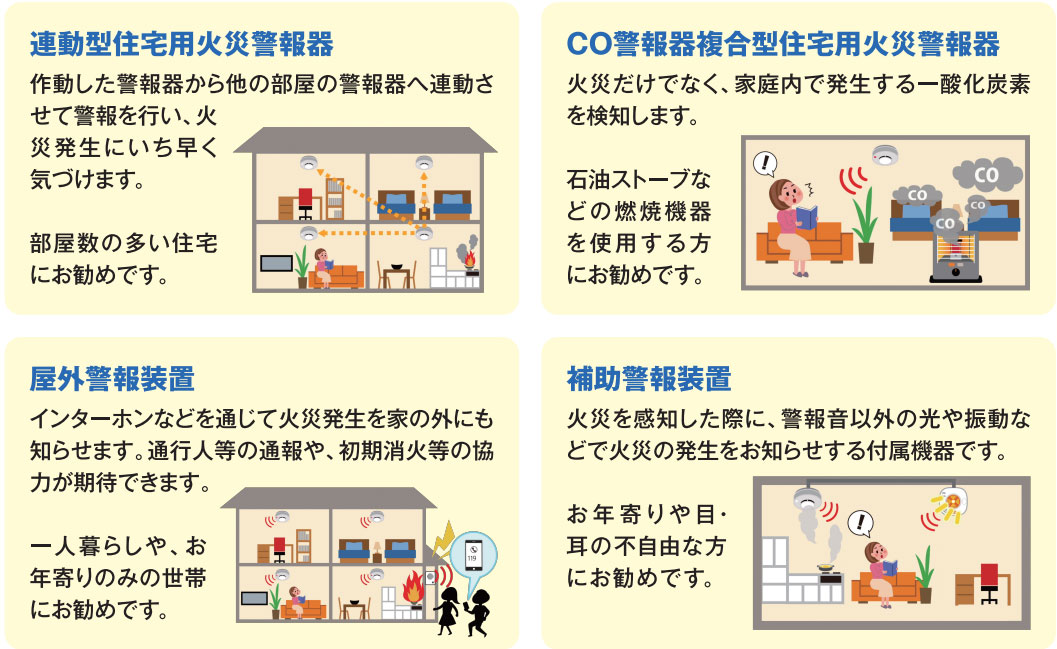

住宅用火災警報器は電子機器の一種であり、製造後、長い期間が経過すると部品が劣化したりして正常に作動しなくなることがあります。電池切れの際に、設置から10年以上経過している場合は、本体の交換をお奨めしています。また、本体の交換をする際は連動型住宅用火災警報器や、CO警報機能付き住宅用火災警報器など、付加的機能がある機器に交換することが効果的です。

付加機能付き住宅用火災警報器

(画像:消防庁)

→詳しくはこちら

4火がついても燃え広がりにくい「防炎品」のご利用を

住宅火災の多くは、たばこの火が布団に燃え移ったり、コンロを使用中に衣類に火が燃え移ったりするなど、火種が布製品など移って 燃え広がることによって起こっています。

このような火災を防ぐために活用したいのが、「防炎品」です。「防炎品」は、素材に特殊な加工を施すことで「燃えにくさ」を備えたものをいい、たばこやライター程度の小さな火ならば、それに接しても簡単には火がつきませんし、火がついても大きく燃え上がらない性質を持っています。そのため火に接しても、多くの場合は焦げたり小さく燃えたりするだけで、火種から遠ざければ自然と火が消えます。

防炎品には、パジャマやシーツ、エプロン、カーテン・ブラインド、じゅうたん、枕や布団など、さまざまなものがあります。こうした防炎品を使用することで、火災発生の危険を減らすことができます。また、万一、火災が発生した場合でも、延焼を抑え、避難する時間を確保し、「逃げ遅れ」を減らすことにもつながります。

様々な防炎品

(写真:消防庁資料)

信頼できる防炎品を選ぶためには、「防炎ラベル」や「防炎製品ラベル」を目印にしましょう。カーテンやじゅうたんなどの防炎品には「防炎ラベル」が、寝具や衣類などの防炎品には「防炎製品ラベル」がついています。

「防炎ラベル」(画像左)と「防炎製品ラベル」(画像右)

→詳しくはこちら

※防炎品と非防炎品を比較した実験動画が掲載されています。

防炎品は大きな家具店やホームセンターなどで取り扱っています。また、公益財団法人日本防炎協会のホームページから、全国の防炎品取扱店を検索することができます。

5初期消火に役立つ住宅用消火器等を備えましょう

住宅用消火器は、一般家庭で使いやすいように開発された消火器で、軽量で、高齢者や女性などでも使いやすく、火元をねらいやすくなっています。外観は赤だけでなく様々な色があり、デザインが豊富です。また、ホースがないものもあります。

写真:一般社団法人 日本消火器工業会提供

家庭で起こり得る火災には、紙や木材、布などが燃える「普通火災」のほか、天ぷら油で起こる「天ぷら油火災」、電気コードなどで起こる「電気火災」、石油ストーブなどで起こる「ストーブ火災」などがあります。住宅用消火器には、適応する火災が絵で分かりやすく表示されていますので、必要な用途に合わせて、住宅用消火器を選びましょう。

また、消火器の補助的な役割を果たすエアゾール式簡易消火具も、家庭内で発生する天ぷら鍋の油の過熱による発火、石油ストーブの注油中の引火による火災、火の不始末によるくずかごの火災などの比較的初期段階の火災に有効です。

住宅用消火器は、業務用消火器のように消火薬剤の詰め替えや点検をする必要はありません。ただし、使用期限はありますので、定期的に交換するようにしましょう。住宅用消火器は一般廃棄物として出すことはできません。廃棄の仕方については、下記をご覧ください。

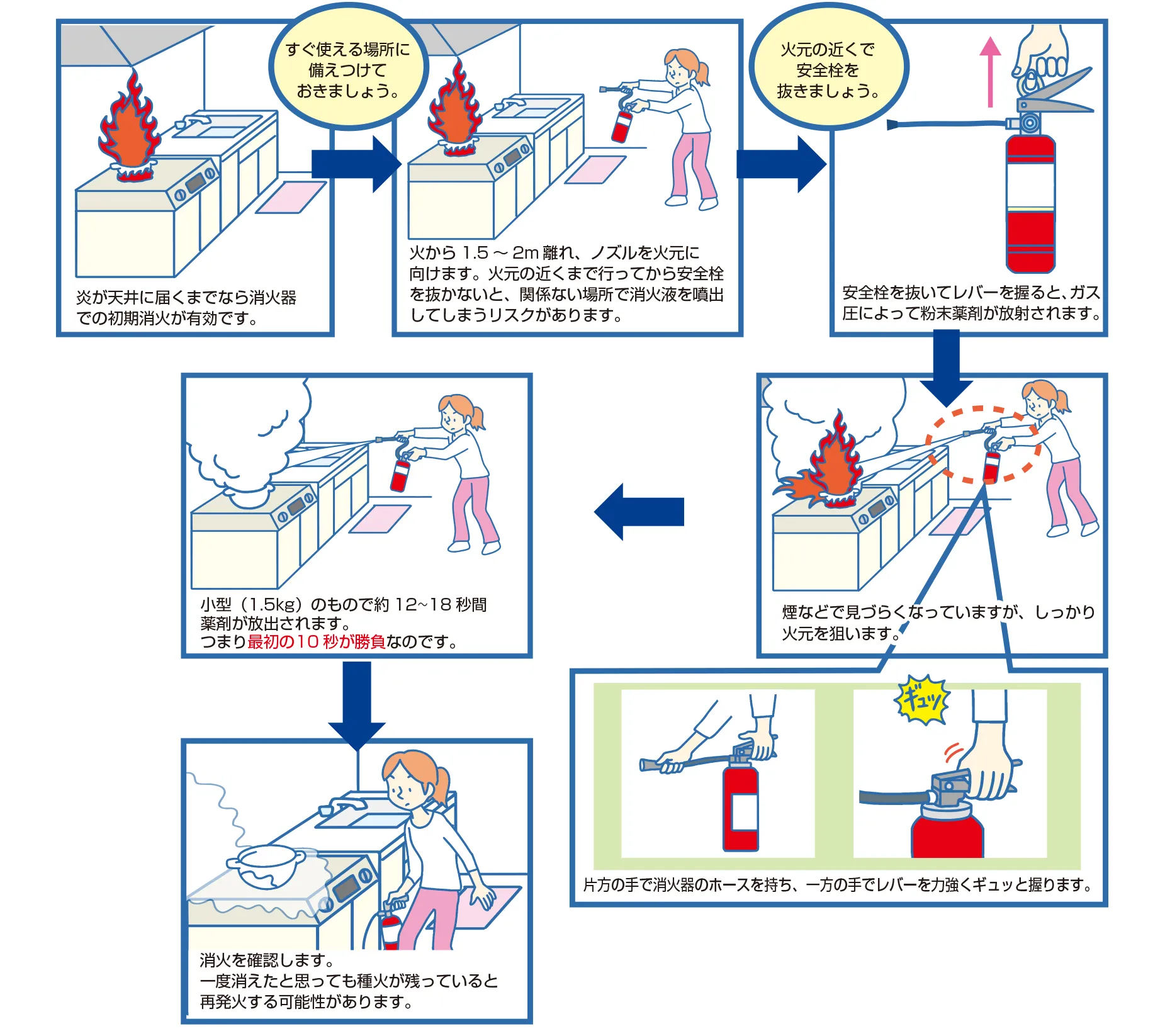

消火器の使いかた

イラスト:消防庁「住宅用消火器」

コラム2

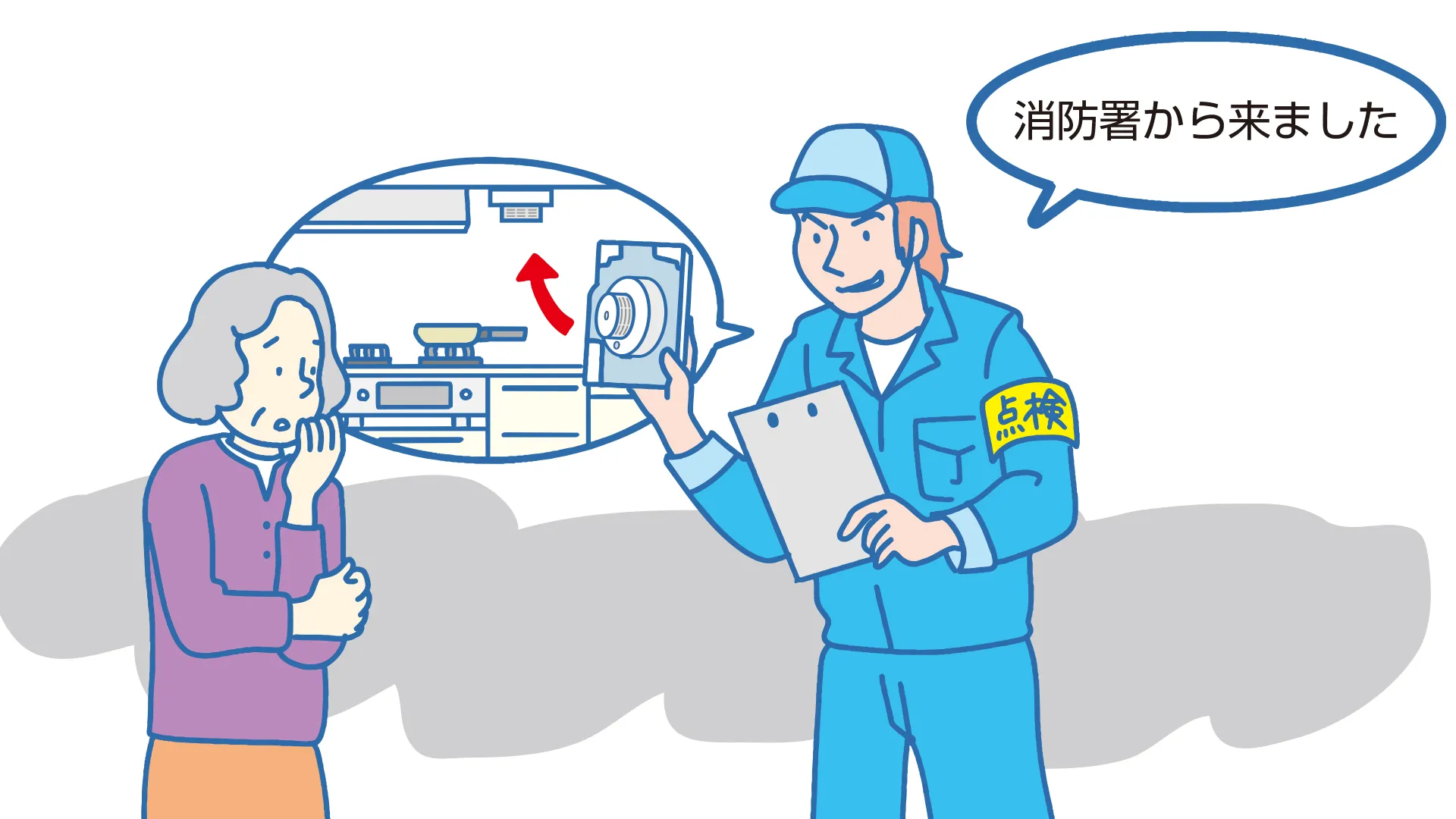

悪質商法にご注意を。住宅用火災警報器や消火器などの購入・設置は信頼できる店や業者から

住宅用火災警報器や消火器などの訪問販売による消費者トラブルが増えています。消防職員や市町村職員などを装って個人宅を訪問し、法外な値段で販売するなどの悪質な手口が報告されています。消防署や市町村の職員などが個人宅を訪問し、住宅用火災警報器や消火器などを販売したりすることはありません。また、特定の業者に販売を委託することもありません。これらの悪質な業者には注意してください。

なお、訪問販売によって住宅用火災警報器や消火器などを購入した場合は、クーリング・オフ制度の対象になり、契約日を含む8日間以内は契約を解除できる場合があります。

不審な訪問販売を受けたときは、お近くの消費生活センターにご相談ください。

(取材協力:消防庁 文責:政府広報オンライン)