もしものときの救急車の利用法 どんな場合に、どう呼べばいいの?

急な病気やけがをしたときに救急車を呼ぼうかどうか、迷うことはありませんか。突然の重い病気やひどいケガなど、緊急性が高いときは、すぐに救急車の要請が必要です。一方で、救急車や救急隊員の数は限られていますので、症状の軽いかたが安易な救急要請をすることは望ましくありません。救急車を適切に利用するためのポイントを紹介します。

動画

もしものときの救急車 呼ぶ場合はどんなとき?【字幕付】

(3分03秒)

突然の重い病気やひどいけがなど、緊急性が高いときには、すぐに救急車の要請が必要です。一方で、救急車や救急隊員の数は限られています。ではどんなときに救急車を呼ぶべきなのか、迷ったときにはどうしたら良いのかご紹介します。【字幕付】

ナレーション:貫地谷しほり

1救急車が必要なのはどんなとき?

急な病気やケガをしたとき、救急車を呼んだほうがいいのか迷うことがあると思います。

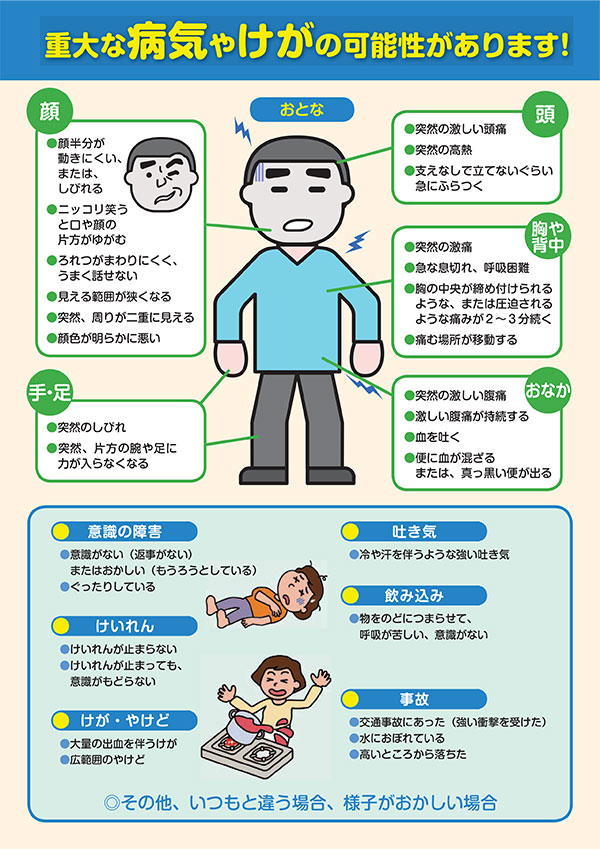

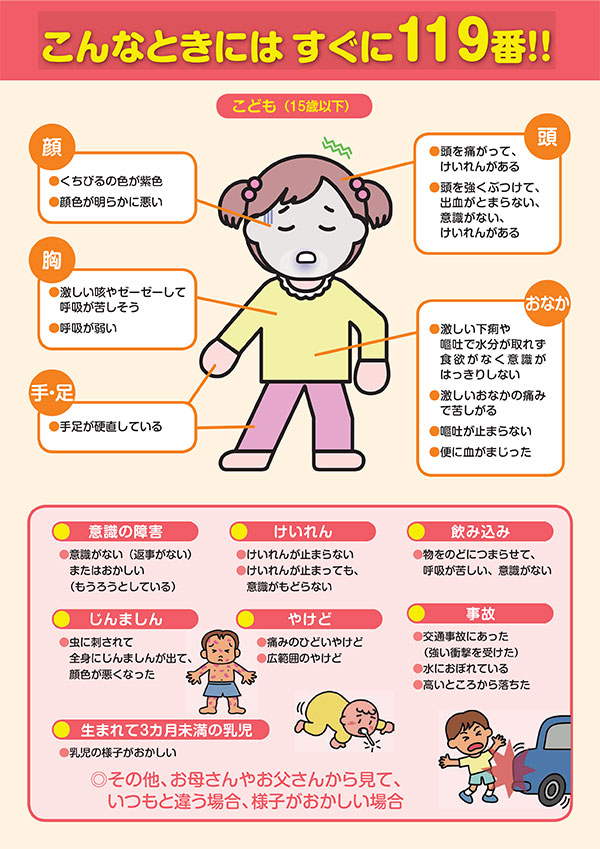

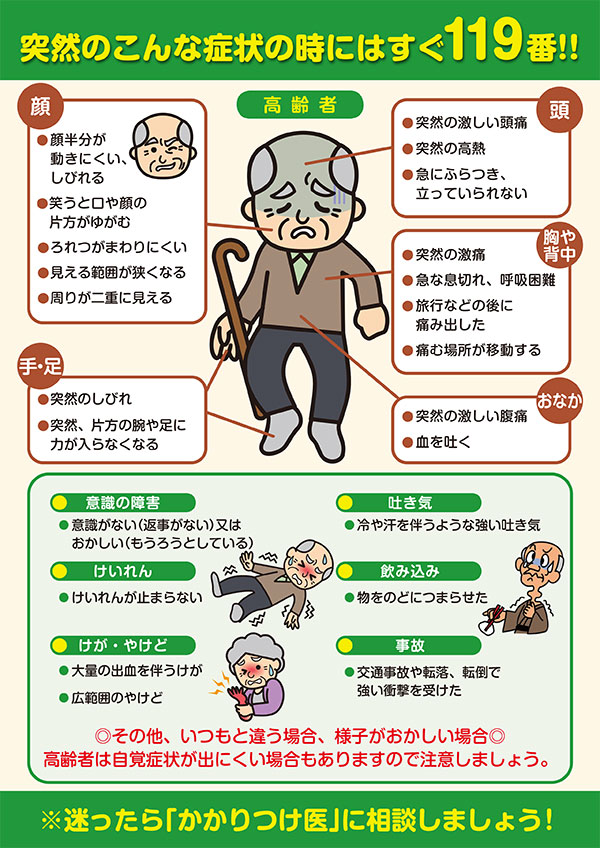

緊急性の高い症状があるときは、すぐに救急車を呼ぶ必要があります。

緊急度の高い症状を紹介しますので、このような症状があった場合は迷わずに「119」番通報して救急車を要請してください。

2「119番」で救急車を要請するときのポイントは?

一刻を争う状況では、必要な情報を簡潔に伝えることが大切です。

「119」番に電話をしたら、「救急」であることを伝え、住所、症状などを伝えましょう。

電話に出た職員に「救急車が必要」とはっきりと伝えてください。その次に、救急車が来てほしい場所(住所)を伝えてください。救急車は、住所が分かった時点で出動します。あとは落ち着いて、救急車が必要な人の症状や、年齢、性別などを伝えてください。

また、通報内容から通信指令員が救急車の到着前に応急手当の必要があると判断したときは、適切な応急手当の方法を指導します。それに従って可能な限り実施してください。

119番に電話をしたら

(1)「救急」であることを伝えます

(2)救急車に来てほしい住所を伝えます

(3)具合の悪いかたの症状を伝えます

誰が、どのように、どうなったかを簡潔に伝えてください。分かる範囲で意識や呼吸の有無なども伝えてください。必要に応じて、応急手当を指導します。

(4)具合の悪いかたの年齢を伝えます。年齢が分からなければ、おおよその年齢でも構いません。

(5)通報したかたの名前と連絡先を伝えます

そのほか、急病やけがの状況や、持病の有無、ふだん服用している薬、かかりつけ病院なども尋ねられることがあります。分かる範囲でお答えください。

3救急搬送の現状はどうなっているの?

令和5年(2023年)中の救急自動車による救急出動件数は約764万件、搬送人員は約664万人(いずれも速報値)で、ともに過去最多です。令和2年(2020年)は新型コロナウイルス感染症などの影響で救急出動件数、搬送人員ともに減少しましたが、今後も高齢化の進展などを背景に、救急需要の増加傾向は続くと見込まれます。

グラフ:救急自動車による救急出勤件数・搬送人員の推移

令和4年(2022年)の救急車を要請してから救急隊が現場に到着するまでの平均時間は約10.3分です。平成24年(2012年)の全国平均時間約8.3分と比べると、10年の間に救急車が現場に到着する時間が約2分遅くなっています。また、病院に到着するまでの平均時間は約47.2分で、約8分以上も遅くなっています。

グラフ:救急自動車による119番通報から現場到着・病院収容までの時間

資料:消防庁「令和5年版 救急救助の現況」より政府広報室作成

令和4年(2022年)中に救急搬送された人の4割以上が「軽症(入院加療が必要ないもの)」となっています。

この「軽症」の中には、骨折などにより自分で病院に行けなかった人が救急車で病院に行き、通院治療は必要だが入院する必要はない場合なども含まれており、「軽症」の全てが不要不急の救急要請というわけではありません。

傷病程度別の搬送人員数構成比

※傷病程度

死亡:初診時において死亡が確認されたもの

重症(長期入院):傷病程度が3週間以上の入院加療を必要とするもの

中等症(入院診療):傷病程度が重症又は軽症以外のもの

軽症(外来診療):傷病程度が入院加療を必要としないもの

救急車は限りある資源です。今すぐに救急車で病院に行く必要がある人のために、私たち一人ひとりが救急車の適切な利用について考えてみましょう。

◎救急のことをもっと知りたいときは「救急お役立ちポータルサイト」へ

消防庁では、「救急お役立ちポータルサイト」を開設し、救急車の適正利用や救急事故の防止に役立つ様々な情報を提供しています。是非ご活用ください。

4救急車を呼んでいいの? 判断に迷ったときは?

「緊急性の高い症状かどうか自分で判断できない」「救急車を呼ぶほどではないけど受診したい/相談したい」「119番に電話するのがためらわれる」というときは、電話やインターネットですぐに相談できる以下のような手段があります。判断に迷ったときには、是非ご利用ください。

全国版救急受診アプリ「Q助(きゅーすけ)」

急な病気やけがをしたとき、症状の緊急度を素早く判断するために、消防庁がウェブ版とスマホ版で提供しているアプリです。当てはまる症状を画面上で選択していくと、緊急度の目安が分かり、必要な対応が表示されます。緊急度が高いと判定された場合は、アプリから119番に電話できます。また、緊急度が高くない場合は、受診できる医療機関や移動手段(タクシーなど)などの情報を、アプリから検索できますので、症状がひどくなる前に医療機関を受診しましょう。

いざ急病人やけが人を目の前にして、誰もが冷静に対処できるとは限りません。緊急時にも必要な対応ができるよう、是非日頃お使いのスマホにインストールしておいてください。

| 緊急度の分類 | 必要な対応 |

|---|---|

|

いますぐ救急車を呼びましょう 緊急度が高いと思われます。今すぐ119番に電話してください。 ※「119番に電話する」のボタンから、すぐに119番に通報することができます。 |

|

できるだけ早めに医療機関を受診しましょう 救急車を利用するほどではありませんが、早めに病院に行かれたほうが良いでしょう。 |

|

緊急ではありませんが医療機関を受診しましょう 夜間でしたら翌日の診察でもかまいません。 |

|

引き続き、注意して様子をみてください 家庭での経過観察又は通常診療時間内での受診を勧めます。 |

ご利用はこちらからどうぞ。

iOS版(https://itunes.apple.com/jp/app/id1213690742)

Android版(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.elmc.emergencyapp)

ご利用はこちらからどうぞ。

(全国版救急受診ガイド「Q助」 - 総務省消防庁)

救急安心センター事業「#7119」

救急安心センター事業(#7119)は、急な病気やケガをしたとき、救急車を呼んだほうが良いか、今すぐに病院に行ったほうが良いかなど、判断に迷ったときに用いる電話相談窓口です。電話相談には看護師等の資格を持つ相談員が対応し、病気やケガの症状を把握して、緊急性や救急車要請の要否について助言をしてくれます。緊急性が高い場合には、119番に電話を転送するなどして、救急車の要請を支援してくれます(一部の地域では未実施)。そのほか、診察が可能な医療機関の電話番号を教えてくれる医療機関案内や症状に応じた応急手当方法のアドバイスをしてくれます。

救急安心センター事業の実施地域は、令和6年(2024年)7月現在、全国で30地域、人口カバー率は66.8%に留まっていることから、消防庁では「日本全国どこにいても#7119が繋がる体制」の実現を目指し、♯7119の全国展開を推進しています。限りある搬送資源を緊急性の高い事案に確実に投入するために、救急車を呼ぶべきかどうか判断に迷ったときには、#7119を活用し救急車の適時・適切な利用を積極的に推進していくことが必要です。

「#7119」を設置している地域(令和6年(2024年)7月現在)

○県内全域:25地域

宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県、富山県、山梨県、長野県、岐阜県、京都府、大阪府、奈良県、鳥取県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、熊本県

○県内一部:5地域

札幌市(周辺含む)、横浜市、名古屋市、神戸市(周辺含む)、田辺市(周辺含む)

資料:消防庁

上記以外の地域は

症状の相談はかかりつけの病院や最寄りの病院、又は、お住まいの地域に相談窓口が設置されている場合がありますので、地方自治体に問い合わせてください。受診できる医療機関は、お住まいの都道府県の「医療情報ネット」(※)で検索することができます。

※各都道府県の医療情報ネットへはこちらから

厚生労働省「医療情報ネット」

子ども医療電話相談事業「#8000」

休日や夜間にこどもが急に病気になったとき、どのように対処したら良いか、病院を受診したほうが良いかどうかなど、迷ったときに相談できる全国共通の電話番号です。

厚生労働省「子ども医療電話相談事業(#8000)について」

「救急受診ガイド2014年版」

急な病気やけがをして「病院を受診したほうがいいか」「救急車を呼んだほうがいいか」と迷ったときに、ご自身で緊急度を判断できる目安として、「救急受診ガイド2014年版」を公表しています。

下記のウェブサイトからダウンロードできますので、ご利用ください。

消防庁「救急受診ガイド2014年版」

日頃から、地域の救急相談窓口や救急病院などの問合せ先を確認し、電話機の近くに電話番号のメモを貼ったり、救急相談窓口の電話番号を登録したりしておきましょう。スマートフォンをお使いのかたは、ぜひ、全国版救急受診アプリ「Q助」も活用してください。

(イラスト:消防庁)

5救急車が到着するまでの間は何をすればいいの?

自宅から119番通報した場合は、保険証やふだん飲んでいる薬(又はお薬手帳)などを準備してください。また、けがや病気の状況によっては、何もしないと病状が悪化する場合がありますので、その場に居合わせた人が応急手当をすることが重要です。

万一に備え、応急手当の知識と技術を身につけておきましょう。

救急車が到着するまでに準備しておくもの

□保険証や診察券

□普段飲んでいる薬(おくすり手帳)

□お金

□靴 など

(乳幼児の場合は)

□母子健康手帳

□紙おむつ

□ほ乳瓶

□タオル など

応急手当

意識がない、心臓や呼吸が止まっているときは

具合が悪くなった人が、反応がなかったり、呼吸や心臓が止まっていたり、喉に異物が詰まっていたりした場合には、救急車が来るまでの間に、その場に居合わせた人による「救命」のための手当が必要です。その場にいる人たちが協力して、心肺蘇生やAEDを用いて電気ショックを行ったり、喉に詰まった異物を取り除いたりするなどの「応急手当」をしましょう。

※応急手当について詳しくはこちら。

政府広報オンライン「いざというときのために応急手当の知識と技術を身につけておきましょう」

大出血などがなく意識があるときは

応急手当の方法は、けがや病気の種類によって異なりますので、日頃から主なけがや病気に対する応急手当を知っておくと、いざというときに役に立ちます。

※主な応急手当についてはこちら。

日本赤十字社「講習の内容について」

救急車が近づいたら

救急車は、住所などの情報をもとに現場に向かいますが、どんな場所でも付近の道路状況に詳しいとは限りません。人手に余裕がある場合は、救急車のサイレンが聞こえたら現場の外に人を出して案内するようにしましょう。

救急車が到着したら

救急車が到着したら、次のようなことを伝えてください。

□事故や具合が悪くなった状況や救急隊が到着するまでの変化

□行った応急手当の内容

□具合の悪い人の情報(持病やかかりつけの病院、普段飲んでいる薬、医師の指示など)

コラム1

救命講習で応急手当の知識・技術を学びましょう

各消防署・消防本部では、一般の方々向けの救命講習を実施しています。是非、お近くの消防本部・消防署の講習会に参加して、知識と技術を身に付けましょう。

救命講習には、救命入門コース・普通救命講習(I、II、III)・上級救命講習などがあります。普通救命講習Iでは成人に対する心肺蘇生法、AEDの使用法、止血法などを学べます。上級救命講習では普通救命講習Iの内容に加えて、小児、乳児に対する心肺蘇生法や傷病者の管理法(搬送方法など)やその他の応急手当を学べます。

また、救命講習に行く時間がないというかたのために、消防庁では、e-ラーニングで応急手当の基本知識が学べる「一般市民向け 応急手当WEB講習」を用意しています。インターネットにつながる環境があれば、パソコンやタブレット、スマートフォンで、誰でも好きな時間に応急手当の基本知識を学ぶことができます。

応急手当WEB講習

資料:消防庁

消防本部・消防署が一般のかたに行っている救命講習は座学部分と実技部分で構成されていますが、この応急手当WEB講習ではその座学部分と同様の内容を学びます。応急手当WEB講習を全て受講し、最後のテストに合格すると「受講証明書」が発行されます。

応急手当WEB講習で基本知識を身に付けたら、是非、消防本部・消防署の講習で実技を学んでください。応急手当WEB講習の「受講証明書」を持参すると、座学講習を免除する短縮講習を行っている消防本部もあります。

救命講習の受講については、お近くの消防本部・消防署にお問い合わせください。

(取材協力:消防庁 文責 政府広報オンライン)